'여름의 보들보들…'·'봄여름가을겨울' 독자들 주목끄는 '英·美 자연詩선집'

새들도 봄을 반기는 즐거움이 노래 소리에 넘쳐난다. 나무도 새싹도 생명의 움틈을 위해 봄바람을 마주하고 있다. 봄이면 어김없이 찾아오는 풍경이다.

자연의 섭리라는 것. 질서에 순응하는 것이다. 그것은 감동이기도 하다. 이렇듯 자연은 움트고 노래하고 감동한다.

인간에게 인간만이 이웃이 아니다. 자연은 우리에게 훌륭한 이웃이다. 삶이 기술에 지배당할수록 우리에겐 더욱 많은 자연이 필요하다

봄을 맞아 자연의 순수한 감성을 노래하는 시집이 나와 독자들의 주목을 받고 있다.

'여름의 보들보들한 징후, 빛과 공기의 은밀한 정사'는 19세기 영미시인들의 자연시모음집으로, 20여 영미시인들의 장·단 111편을 우리말로 옮겨 주제별로 엮어놓았다.

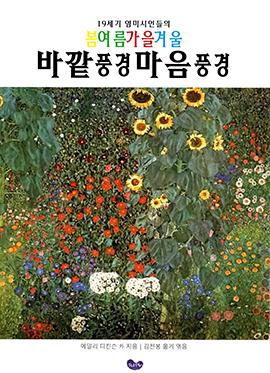

'봄여름가을겨울, 바깥풍경마음풍경'은 19세기 영국과 미국 시인들의 갖가지 다양한 자연체험과 반응을 담은 시들을 우리말로 옮겨서 계절별로 엮은 시집이다. 갈수록 계절의 경계가 모호해지는 것도 모자라 아예 사라졌다는 느낌에 안타까움이 이만저만이 아닌 현대인의 한 사람으로서, 이 작은 시집으로나마 자연의 또렷한 사계를 묶어서 그대로 멈춰놓았다는 생각에 묘한 희열을 느낀다. 예이츠의 표현을 살짝 틀어서, 비극적이나마 황홀하기까지 하다.

자연은 시시때때로 그 광막함으로, 그 무수함으로, 그 위력으로, 그 신비함으로 우리의 말문을 절로 닫게 만들고 우리의 마음에 크나큰 두려움을 심어주기도 한다.

이 시집에 수록된 긴 작품들이 대부분 그렇게 광막하고 위대하고 신비로운 자연에 대해 이야기하고 있다.

이 시집에는 어린 시절 바닷가에서 길을 잃고 옴짝달싹 못한 채 무서운 별빛아래에서 간절히 기다리고 기다렸던 태양처럼 밝고 반가운 단편들이 훨씬 많지만, 저자로서 작은 바람이 있다면, 오히려 긴 시들이 더 많이 더 자주 읽혔으면 좋겠다고 말하고 있다.

김천봉 시인은 "가끔이라도, 그런 시들이 자연스럽게 우리의 삶터이자 지상만물의 삶터인 대자연을 보다 진지하게 접하고, 느끼고, 생각하게 만드는 자그마한 계기와 기회를 제공해주었으면 좋겠다"고 말했다.