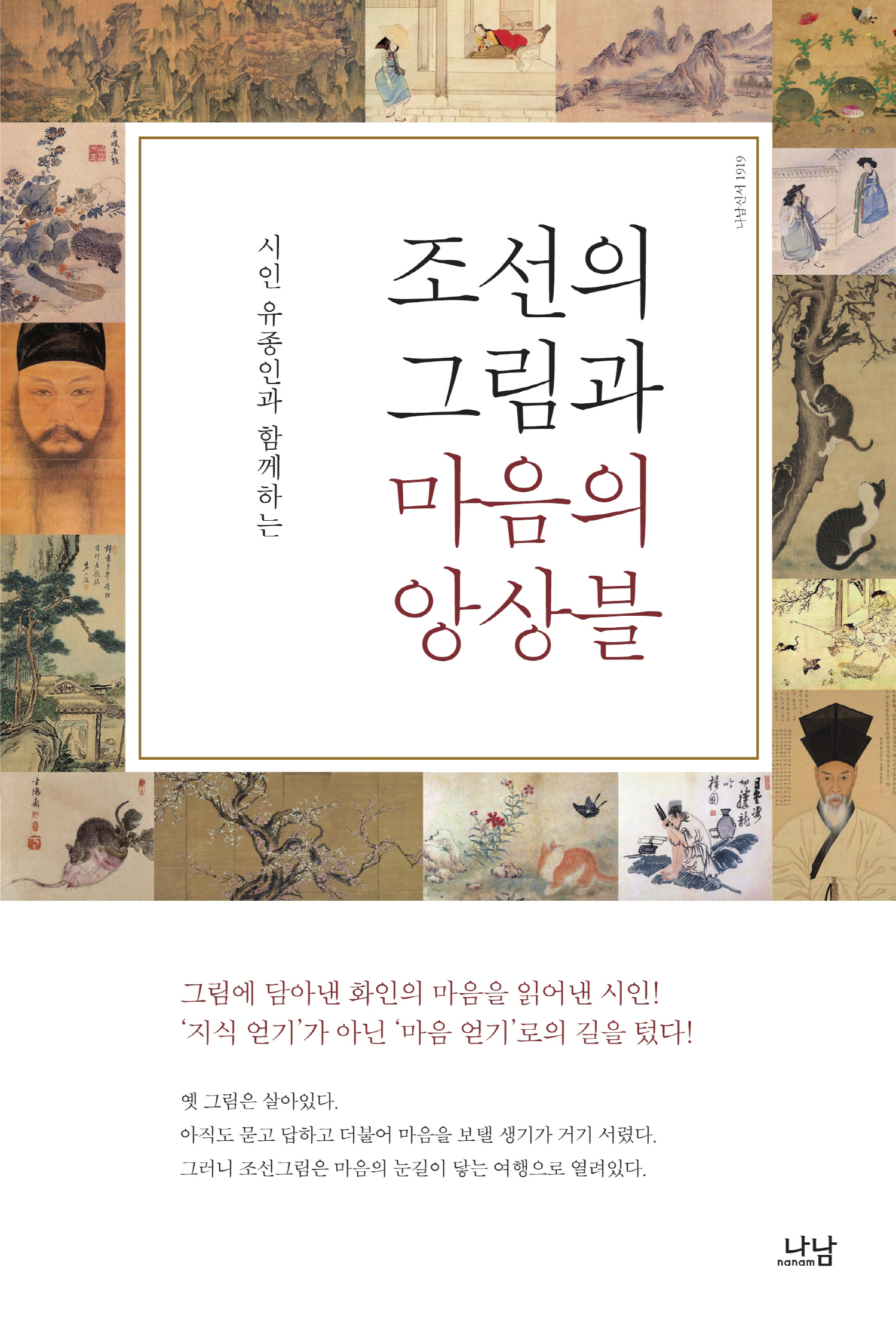

조선시대 회화 작품들에 대한 해설서 펴내

미술 사조나 회화 기법과 같은 딱딱한 이론 대신 시인 특유의 감수성으로 그림들 속에 담긴 조선시대 풍속과 정취, 사연, 화가들의 마음을 풀어낸다.

컬러 도판으로 실린 작품들 가운데 탕건을 쓰고 수염을 늘어뜨린 채 윙크하듯 한쪽 눈을 감은 얼굴의 결기 넘치는 초상화가 눈길을 끈다.

괴짜 화가로 알려진 조선후기 진경산수화의 대가 호생관 최북(崔北)을 그린 19세기 인물화가 이한철의 작품이다.

최북은 애꾸눈인데, 어느 날 지체 높은 양반이 원치 않는 그림을 그려달라며 겁박하자 송곳으로 자신의 오른쪽 눈을 찔렀다고 한다. 화가가 지녀야 할 자존심과 심미안을 지킨 것이다.

다른 페이지에는 최북을 비롯해 김홍도와 그의 스승인 강세황, 심사정, 허필, 김덕형 등 조선 후기의 쟁쟁한 화가들이 계곡에서 호방하게 풍류를 즐기는 모습을 담은 ‘균와아집도’(筠窩雅集圖)가 실렸다.

강세황이 전체 구도를 잡았으며, 소나무와 돌은 심사정이, 인물은 김홍도가 그리고, 채색은 최북이 했다고 한다. 그림이 그려진 때는 1763년. 당시 19세였던 김홍도는 스승의 거문고에 맞춰 퉁소를 분다.

저자는 “여러 전문적 배경지식보다 그림 자체의 감각적 환기력과 화가의 사의(寫意)를 바탕으로 그림의 마음을 번져내고자 했다”고 말한다.

미술에 대한 대중의 관심이 굉장히 높아졌다. 그런데 그림을 얘기하는 사람은 좀처럼 찾기 힘들다. 이는 ‘감상법’이라는 일정한 도식과 이론으로 그림을 대하기 때문이다. 이를 테면, “생명력의 강한 호소가 엿보인다”라면 도대체 어떤 부분을 짚어야 할지 감도 안 온다. 누군가와 감상을 나누려면 더 난감하다. 결국 알 수 없는 말의 향연이 펼쳐진다.

그래서‘조선의 그림과 마음의 앙상블’은 어렵고 딱딱한 이론을 지양하고 그림에 담긴 화가의 마음을 때론 감성적으로, 때론 아름답게, 그러나 쉽게 이야기한다. 서양의 그림보다 더 멀었던 우리의 그림, 조선의 그림이 시인의 말로 다가온다.

그림에 담긴 마음은 그리 어렵지 않다. 어떤 마음으로 그려냈는지 읽어낸다면 그림을 쉽게 헤아릴 수 있다. 그렇다면 조선의 그림에 담긴 마음이란 무엇일까? 이는 화가가 그림에 임해 드러내고픈 ‘사의’(寫意)라고 할 수 있다. 조선의 그림은 갈래가 다양하다. 물론, 이에 따른 미술원칙도 있다. 그러나 이러한 원칙보다는 화가의 사의가 먼저이다. 그러니 그림에 담긴 화가의 마음을 읽지 못한다면 겉만 훌친 꼴이 된다.

그래서 시인은 마음에 번지는 그림을 마음으로 받아야 한다고 이른다. 조선의 그림을 놓고 화풍이니 기법이니 맥이니 등등을 따진다면 곧 말이 짧아진다. 겉만 훌쳐내니 나머지는 그저 사설이다. 익숙한 잣대를 들이대면 그저 선과 면으로만 남을 따름이다. 하지만 가만히 숨죽인 사의를 읽어내면 공감이요, 동화이다. 오히려 화풍이나 기법, 맥은 자연스레 따라오며 이를 넘어서는 감동이 함께 튼다. 그림을 그리는 기법으로서도, 그림을 감상하는 방법으로서도 새로운 지평이다.

조선의 그림에서는 옛사람의 숨결을 고스란히 느낄 수 있다. 한 장의 그림에 당대의 삶이 그대로 드러나기 때문이다. 그 삶에는 여유가 있다. 조선의 그림이 건네는 것은 과거의 삶이 보내는 고답함과 얽매임이 아닌 오늘날 잊어버린 여유이다. 동질과 이질이 마주보고 미소 짓고, 질시와 불화가 화해하고, 저주를 다독이고 원망을 보듬는 자연과 순리 속의 인간이 가진 늡늡한 마음이 비집고 들어온다. 언젠가 주리가 튼 현대인의 마음자리를 그렇게 넓혀 빡빡한 오늘에 한없는 여유를 준다.