"조용하지만 울림 큰 목소리…한줄한줄 예사롭지 않아"

경북 포항 출신 시인 이우근의 노래는 눈 밝은 철학자의 메시지 혹은 한소식한 노스님의 법어(法語) 같은 느낌으로 독자들에게 다가온다. 한 줄, 한 줄이 예사롭지 않다.

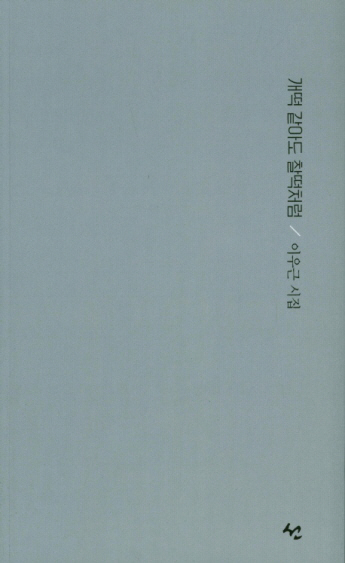

누구에게나 젊은 시절은 시위를 떠난 화살처럼 빠르게 지나가는 법. 이우근에게도 그랬다. “서울예대 문예창작과에서 글과 사람을 배우고 튼튼하게 인생의 바닥으로 나설 수 있었다”고 한 그의 고백처럼, 그는 지천명을 훌쩍 넘긴 중년이 됐고, 최근에 상재한 시집 ‘개떡 같아도 찰떡처럼’을 통해 이런 목소리를 들려준다.‘풀숲이나 기타 경계 모호한 곳에 꽁초처럼 톡, 던져졌지만 한때 뜨거운 꿈도 있었지 절대 바람을 탓하진 않지, 비겁하니까 그러나 땅의 거름도 못 되고 바람의 생채기만 되어….’

- 개떡 같아도 찰떡처럼 시집 중 ‘들꽃’ 일부

지난 세월을 힘겨움과 고통을 세상이나 남의 탓으로 돌리지 않는 이우근의 노래는 결연하다. 그렇기에 ‘꽁초처럼’ 지상에 던져졌지만 ‘절대 바람을 탓하지 않고’, ‘땅의 거름’이 되지 못한 스스로를 책할 뿐이다.

이우근의 시 ‘천일염’은 이런 명제를 은유하고 있다.

긁어온 소금은

양념된 소금 달리

쉽게 융화되지 않는다

풍장의 거부, 혹은 박제된 소멸

그러한 나름의 자존심

…

심지가 굵기 때문에

허망해도 강행을 하며

수평의 지평을 위한

하나의 지표가 되어…

‘양념된 소금’이길 당당히 거부하며, 자존심과 심지를 바탕으로 ‘하나의 지표’가 되고자 하는 꿈을 꾸는 것. 이것이야말로 범인(凡人)과 시인을 구별하는 하나의 잣대가 아닐까?

이우근의 ‘시인다움’과 예술가로서의 자긍심은 다음과 같이 진화한다.

저 불타는 묵언

뿌리 깊은 정진

지상과 하늘 순간이동의 기능성

혹은, 가능성

멀리 보는 마음

시들지 않는 무욕

바람의 악기, 그 농현

하늘에 맞댄 그 높이를

사람으로선 결코 감당하지 못한다

-‘나무1’ 전문

이우근은 조용한 목소리 안에 큰 울림을 담아낼 줄 아는 작가다. 그가 앞으로 보여줄 세계와 인간에 대한 해석이 어떤 방식인지 다음 시를 통해 짐작해 보는 일은 즐겁다.

먼 바다 물결 소리 채집하여

소금꽃 피우듯

사람 사는 거

한 글자 한 글자 깨치며

먼 길 가듯

책이 묻는다

어찌 살 것인가

-‘멀고 긴 밤’ 일부