절차·방식 논의 결정 역할 공론화위 21일 공식 출범

통합지자체 명칭·지역민 동의·특별법 제정 등 관건

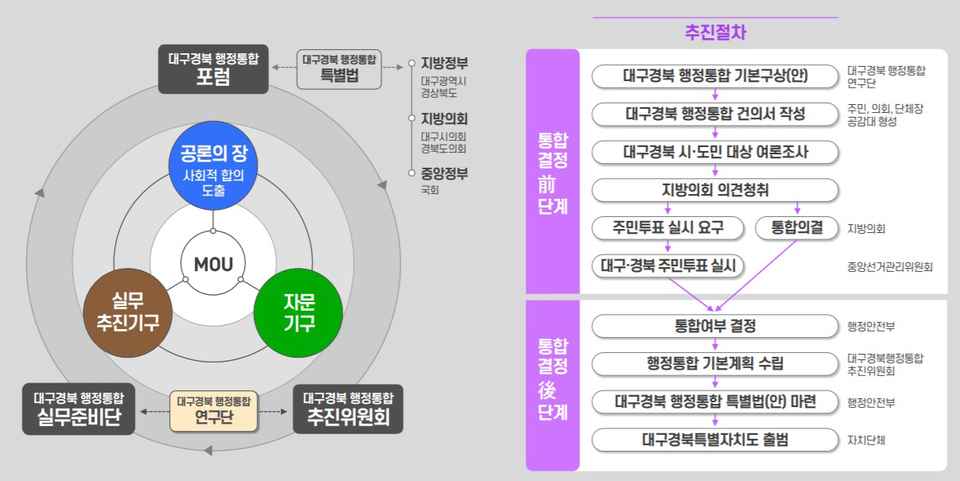

2022년 7월을 목표로 하는 인구 510만 명의 거대 지방자치단체 출범을 위한 대구·경북 행정통합이 21일 공론화위원회 출범식을 계기로 속도를 붙이게 된다. 김태일·하혜수 공동위원장을 포함해 모두 30명으로 구성된 공론화위는 21일 오후 4시 대구시청 별관 1층 대강당에서 출범식에 이어 분과별 회의를 갖고 대구·경북 행정통합의 비전과 필요성에 대한 논의를 비롯해 통합자치단체의 방향·방식·절차에 관한 공론화를 추진하게 된다.

지난해 12월 이철우 경북도지사가 쏘아 올린 대구·경북 행정통합의 불씨는 경기침체와 청년 인구 유출, 수도권 블랙홀에 따른 지방소멸 위험에서 벗어나 서울, 경기와 맞서는 대한민국 3대 도시로서 글로벌 경쟁력까지 갖춘 거대 지방자치단체로 탈바꿈을 꿈꾸는 데까지 이어가고 있다. 하혜수 공론화위 공동위원장은 “시·도지사 동의, 주민투표, 특별법 제정이라는 3개 관문 중에서 다른 시·도에서는 실현하지 못한 시·도지사 동의가 이미 이뤄져 첫 관문을 통과한 상태”라면서 “다음 단계는 주민투표를 통한 시·도민의 동의를 얻는 것인데, 그래서 공론화위가 생겨난 것”이라고 강조했다.

안타깝게도 경북도청 신도시를 품은 안동 등 북부권 주민부터 반발하고 있다. 행정통합이 추진되면 기대를 모았던 도청 신도시가 북부권 성장거점도시로서의 동력을 잃는 데다 결국 도청 이전이 실패한 정책이라는 사실이 입증됐다는 주장을 하고 있다. 행정통합이 되면 기본적으로 광역시 지위를 잃는 대구시민들의 반발도 불 보듯 뻔하다. 인구 250만 대도시의 특수성을 고려해 대구시를 일반 시보다 높은 자치권을 가진 ‘특례시’로 개편하겠다는 안을 갖고 있는데, 시·도민 중심의 상향식 통합 논의를 앞세운 공론화위가 대구시민을 얼마나 깊이 설득할지는 아직 미지수다. 하혜수 공동위원장은 “대구특례시 대신에 ‘대구·경북 특별자치도+시·군·구 체제’로 가면서 통합 자치단체의 명칭을 ‘대구·경북 특별자치도’가 아닌 ‘대구·경북 특별자치시’로 진행하자는 의견이 대구시 일각에서도 나오고 있다”면서 “이렇게 되면 구미시와 포항시 등을 도의 관할 구역 안에 두게 돼 있는 지방자치법 제3조를 개정해야 하는 문제가 남는다”고 했다.

김태일 공동위원장은 “‘대구·경북 통합지방정부’로 명칭을 통일하면 편견을 대폭 줄일 수 있을 것”이라면서 “문제는 시·도민과 이해관계자 사이에서 떠오를 갈등이나 반대의 명분을 빨리 확인해서 조정하고 설득해 나가는 게 공론화위의 매우 중요한 과제가 될 것”이라고 강조했다.

대구·경북 행정통합의 성공의 또 다른 관건은 특별법 제정이다. 거대 여당이 국회를 독점한 상황에서 대구와 경북에만 행정과 재정에서부터 전방위적으로 특별한 혜택을 제공할 법 제정에 소극적일 수밖에 없을 것이라는 지적도 나온다. 실제 경북일보가 21대 총선 당일 대구와 경북지역 국회의원 당선인 25명을 상대로 행정통합을 위한 특별법 제정에 대한 의견을 물은 결과 단 10명만 찬성 의사를 밝혔다. 하혜수 공동위원장은 “국회의원들은 지방분권 강화에 대해 겉으로는 찬성하지만 속으로는 반대한다. 어떻게 설득하느냐가 관건”이라면서 “대구·경북 행정통합이 결국은 다른 시·도에도 엄청난 파급효과를 줄 수 있다는 사실을 수시로 설명하고 보고해야 하며, 법 제정 협의 과정에서 국회가 받아들이기 어려운 조문은 과감하게 포기하고 가능한 범위 안에서 추진하는 전략적 접근이 필요하다”고 지적했다. 김태일 공동위원장은 “시·도민의 강력한 지지가 있다면 특별법 제정에 힘이 실릴 것”이라면서 “시·도민의 공감과 지지를 단기간에 얼마나 확인해낼 수 있을지가 관건이 될 것”이라고 했다.