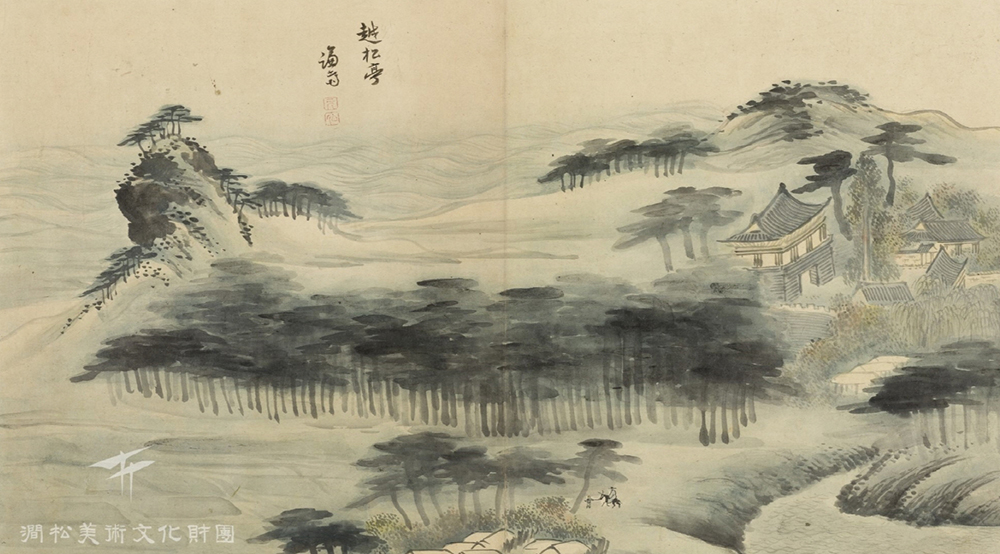

푸른 소나무 바다에 일엽편주, 무릉도원이 예 아니더냐

관동팔경의 하나로 조선의 시인 묵객들의 가슴을 설레게 했던 풍광의 주인공이다. 고려시대에 월송사 부근에 창건되었다가 조선 연산군때 강원도 관찰사 박원종이 중건했다. 그 후 퇴락한 것을 마을 사람들이 중건하였으나 구한말에 일본군이 철거했다. 현재의 정자는 1980년에 복원했으며 ‘월송정’ 현판 글씨는 최규하전대통령이 썼다.

월송정의 ‘월송’이 무슨 뜻인지를 놓고 의견이 분분하다. 다수설 중 하나는 신라의 네 화랑, 영랑 술랑 남석랑 안상랑이 일대를 유람 하던 중 소나무 숲의 경치가 빼어난 줄 모르고 지나쳤다고 해서 그렇게 이름 지었다는 것이다. ‘넘을 월’을 ‘그냥 지나쳤다’, ‘빼 먹었다’라는 뜻으로 풀었다.

또 다른 설은 ‘비선월송 飛仙越松·신선이 솔숲을 날아서 넘는다’는 이야기에서 취했다는 것이다. 중국 월(越)나라에서 소나무를 가져와 심었다고 해서 그렇다는 설도 있다. 앞에 언급한 신라의 네 화랑이 울창한 소나무 숲에서 달을 보며 즐겼다는 뜻에서 아예 ‘달 월(月)’자, 월송정이라고도 한다.

월송정의 메인 메뉴는 소나무다. 솔밭에서 바라보는 바다가 테마다. ‘동국여지승람’은 “푸른 소나무가 만 그루이고 흰 모래는 눈과 같다. 소나무 사이에는 개미도 다니지 않으며 새들도 깃들지 아니한다”라고 적고 있다. 청정의 소나무 숲이라는 이야기다.

소나무는 대나무 매화나무와 함께 ‘세한삼우’다. 추위를 견디며 뜻을 펼치는 기개를 높이 사서 선비의 친구가 됐다. 소나무는 지조나 의리의 상징이다. 김정희의 ‘세한도’는 소나무와 잣나무가 오브제다. 그림 옆에 ‘찬바람이 일 때 라야 비로소 소나무와 잣나무가 더디 시드는 것을 알게된다’라고 썼다. 제주 유배지에서 모든 인적 네트워크가 깨지고 삶이 막막할 때 그는 소나무 그림을 통해 지조와 의리를 지닌, 늘푸른 인간을 그리워했던 것이다.

소나무는 탈속과 풍류의 의미도 가진다. 송계연월옹은 다음과 같이 노래했다.

벼슬을 매양하랴 고산으로 돌아오니

일학(一壑) 송풍이 이내 진구(塵垢) 다 씼었다

송풍아 세상기별 오거든 불어 도로 보내라

소나무에 관한 시어 중에 ‘송성’(소나무에 이는 바람) 송계(소나무가 있는 계곡), 송하(소나무 아래), 송영(소나무 그림자) 등이 모두 속세를 떠나 풍류를 즐기는 선비와 연관된 표현이다. 소나무는 ‘송수천년 松壽千年’ ‘송백불노松柏不老’에서 보듯 장수의 상징으로도 여겨졌다.

월송정에서 이 소나무에 푹 빠진 한 사람을 만난다. 선조때 영의정을 지냈던 이산해다. 동인의 영수인 그는 서인의 영수인 정철과 한 차례 리턴매치를 갖고 평해로 유배를 왔다. 광해군을 세자로 옹립하려는 정철을 유배 보내고 그 참에 죽여야 한다고 주장한 이산해였다. 그 정철이 살아 돌아와 이번에는 그를 평해로 유배 보냈던 것이다.

이산해는 ‘월송정기’도 남겼다. “푸른 덮개 흰 비늘의 솔이 우뚝 우뚝 높이 치솟아 해안을 둘러싸고 있는 것은 몇 만그루나 되는지 모르는데, 그 빽빽함이 참빗과 같고 그 곧기가 먹줄과 같아, 고개를 젖히면 하늘의 해가 보이지 않고 다만 보이느니 나무 아래 곱게 깔려 있는 옥가루와 같은 은빛 모래 뿐이다. (중략) 나 같은 이는 어디에 속하는가. 왕래하고 유람하는 길손도 문사도 아니며, 바로 한 정자의 운연과 풍월을 독차지 하여 주인이 된 자이다. 나를 주인으로 임명해준 이는 누구인가. 하늘이며 조물주다.(중략) 내 작디 작은 일신은 흡사 천지 사이의 하루살이요 창해에 떠있는 좁쌀 한톨 격이니, 이 정자를 좋아하고 아끼어 손이 되고 주인이 되는 날이 그 얼마 일는지 알수 없거니와, 정자의 시종과 성쇠는 마땅히 조물주에게 물어보아야 할 것이다.”

백암거사 이행은 고려 예문관대제학을 지냈다. 평해 황씨의 외손으로 백암산 아래 귀양살이하면서 매번 달밤에 소를 타고 월송정을 노닐면서 아름다운 풍광을 노래했다.

푸른 바다의 밝은 달이 소나무에 걸려있네

소를 타고 돌아오니 흥이 더욱 깊구나

시 읊다가 취하여 정자에 누웠더니

선계의 신선들이 꿈속에서 반기네

- 이행의 시 ‘월송정’

정조임금도 월송정 그림을 보고 직접 시를 지었다. 조선시대 왕들은 지방 나들이가 쉽지 않았다. 따라서 그림이나 시를 통해 전국의 경승지를 접했는데 직접 가보지 않고 집에서 화책이나 서책을 통해 여행을 하는 일은 와유(臥遊)라고 한다. 누워서 놀러 다닌다는 말이다. 숙종과 정조는 와유를 통해 시를 지었다. 왕이 직접 지은 시를 ‘어제시’라고 한다.