우리는 기억해야 한다. 혼돈의 시절, 무언가를 위해 외쳐야만 했던 그 때, 거리로 나서고 시(詩)로 우리 가슴을 뜨겁게 했던 사람들을.

그들은 외쳤고 절규했다. 실낱같은 희망을 바라보았다. 신새벽 밝아오는 여명에도 뒷 목덜미가 서늘해 오던 골목길을 바쁘게 빠져나가던 그 발자국 소리를 기억해야 한다. 아니 다시 들어야 한다. 누구도 잠에서 깨지 않았던 그 밤, 그들은 잠을 이루지 못했고 새벽 골목길을 숨소리조차 내지 못하고 달려야 했다.

그들의 발자국과 숨소리를 찾는 눈과 귀들이 유령처럼 뒤를 쫓았다. 그 시간 단잠에 들었을 우리는 그들에게 부채가 있다.

그들은 힘들었던 시간을 담보로 우리에게 무언가를 요구하지 않기에 더욱 그렇다. 그래서 우리는 그들을 외면해선 안 된다. 거창하게 무엇을 해주자는 게 아니다. 그들도 그러한 것을 바라지 않는다. 그저 따스한 시선으로 바라봐 주기만 하면 된다. 우리가 알지 못했고 경험하지 못한 그들의 아픔과 상처를 보듬어 함께 치유하면 되는 것이다.

그들의 외침을 훈장 삼는 무리와 이별해야 한다. 암울했던 사회와 현실을 온몸으로 대변했던 그들은 외침을 훈장으로 매단 무리와는 결이 다르다.

우리는 그들의 진정성과 동기의 순수함을 기억에서 소환해야 한다. 그 진정성의 바램과 달리 왜곡된 현실에서 그들의 절망적인 아픔을 발견해야 한다.

그 아픔이, 그날의 진정성으로 되살아나도록 우리는 그들과 함께해야 한다.

장편 서사시 ‘한라산’ 필화 사건으로 유명한 이산하 시인의 고향이 경북 포항이라는 사실을 알고 있는 사람은 드물 것이다. 포항에서 동해를 따라서 북쪽을 가다가 물이 맑고 햇살이 투명한 청하에 이른다. 거기서 서쪽에 높이 솟은 샘재를 넘으면 시인의 고향인 상옥리를 만날 수 있다. 하늘 아래 첫 동네라고 불렸던 곳이다.

시인은 이상백이라는 본명으로 초등학교 시절을 보냈다. 그 후 부산으로 이주해 현대사를 관통하는 삶을 살게 된다.

군사정권의 서슬 퍼렇고 암을 했던 시절, 그 누구도 진실을 밝히려는 목소리를 내지 못했던 그때, 활화산 같은 시(詩)를 토했던 그를 우리는 기억하고 손을 잡아야 한다. 그는 ‘한라산’이 평생의 멍에였다고 말한다. 훈장이 되지 못했고 또 그렇게 되리라고 생각조차 하지 않았을 것이다. 그저 도도한 역사의 흐름에 한 줄기 빛으로 어둠을 밝히는 것에 소임을 다했다고 했을 것이다. 그가 시를 토해내고 겪었을 아픔을 누구도 완전히 이해하는 사람은 많지 않을 것이다. 시대가 변했음에도 여전히 살아있을 시인의 아픔을 함께 치유해야 한다.

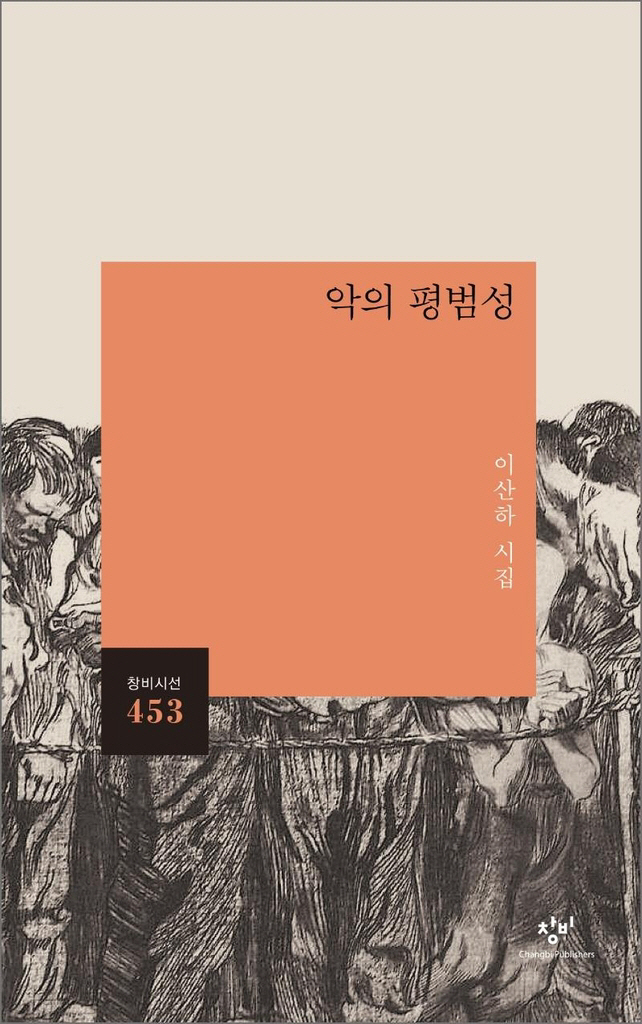

그가 오랜 침묵을 깨고 22년 만에 창작 시집 ‘악의 평범성 ’을 세상에 내놓았다.

제목은 한나 아렌트의 ‘예루살렘의 아이히만’에 나오는 유명한 구절이다.

시인은 고문을 하고 아우슈비츠에서 유대인을 죽음의 가스실로 내몰던 사람도 집으로 돌아가면 평범하고 자상한 가장이었다는 사실을 발견한다.

어느 민주인사는 고문을 가하던 형사가 휴식시간에 담배를 피우며 집에 있는 자녀들의 교육 걱정을 하는 것을 듣고 그들도 악인이 아닌 평범한 인간이었다는 사실을 발견하고 놀랐다고 한다.

악인은 가정에서도 악인은 아니었던 것이다.

시인은 장기 수배 중이던 1987년 3월 제주 4·3사건을 논쟁적으로 다룬 장문의 시 ‘한라산’을 발표해 국가보안법 위반 혐의로 구속된 적이 있다.

시인의 시선이 예사롭지 않다. 젊은 날의 힘들었던 여정이 돈오돈수를 거쳐 돈오점수로 단련돼 이제는 ‘아무래도 아무렇지 않은’ 경지에 도달한 듯 하다.

‘나를 찍어라./ 그럼 난/ 네 도끼날에/ 향기를 묻혀주마.’(시 ‘나무’ 전문)