한 장 한 장 정성의 멋 깃들어…글·그림 그려지며 예술품 탄생

한지는 여느 공예와 달리 평면공예이고 가볍다.

입체성과 무게가 있는 실용적인 물건에 예술적 가치를 더한 것을 공예품이라 하는데, 종이는 다른 공예품에 비해 예술성을 추구하는 상품이 아니기 때문에 공예품이라 할 수는 없다. 그렇다고 기계로 일정하게 생산되는 공산품으로 치기에는 억울할 정도로 그 자체의 아름다움을 지녔다. 그것은 한지작업이 수작업이기 때문에 한 장 한 장 사람의 공력이 느껴지는 한지의 멋이 깃들어 있기 때문이다. 다른 공예품이 단일로서 완성되는 예술품인데 비해 종이는 그 자체로서 완성품이면서 동시에 그 종이에 글씨가 쓰여 지고 그림이 그려짐으로써 예술품으로 탄생하게 된다.

또한 줌치작업, 색지작업, 지승작업, 지전작업등 종이를 가지고 2차 예술적 기능이 더해졌을 때 비로소 한지공예로 탄생하게 된다. 따라서 한지는 예술품이 탄생하는데 기여하는 기본재요 바탕재의 성격이 강하다. 그렇기 때문에 종이 만드는 사람을 예술가라 하지 않고 장인, 紙匠(지장)이라 부르는 까닭이 여기에 있다.

닥나무에서 한 장의 닥종이가 되기까지는 장인의 길이요. 닥종이와 닥섬유에서 예술성을 추구하는 행위는 예술가의 길이다.

한지는 그 원료를 닥나무 껍질 섬유를 주로 사용하지만 부재료로 여러 가지 식물과 광물성을 첨가해서 다양한 종이를 만들어 낼 수 있다. 짚이나 밀짚, 낙엽, 뽕나무 껍질, 무궁화 껍질, 삼껍질, 옥수수 껍질, 소나무 껍질, 솔잎, 홍화꽃, 진달래꽃, 개망초, 애기똥풀, 쑥, 명아주풀등 식물과 황토, 옥가루, 굴가루, 돌가루 등 광물과도 잘 어우러져 독특한 종이를 만들어 낼 수 있다.

한마디로 닥섬유는 여러가지 식물, 광물, 자연물과 어울릴 수 있는 포용성을 지니고 있다. 내가 이런 종이들을 실험해 보고 재미있어서 다양한 작업을 늘려갔는데, 그 과정에서 있었던 에피소드 하나 소개하겠다.

33년 전인 1990년, 가평 산유리에서 한지작업 할 때의 일이다.

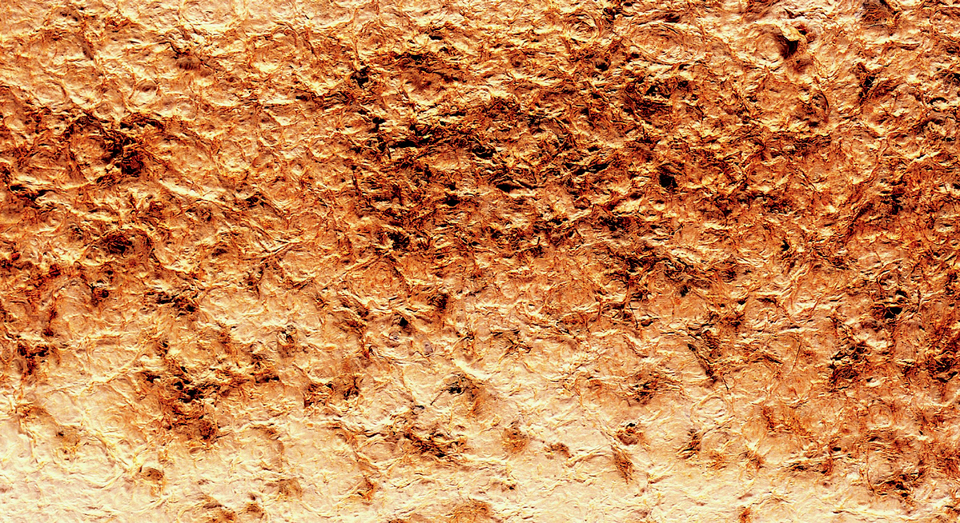

나는 쑥, 진달래꽃, 솔잎, 오리나무열매등 식물의 섬유를 닥섬유에 섞어서 한지를 떠 보았고, 황토를 섞어도 보고, 굴가루를 섞어도 보고, 자연염색재인 당채가루(돌가루)를 섞어서 떠보기도 했다. 그런데, 어느날 궁궐 장판지에 옥가루를 섞어서 옥종이를 사용했다는 정보를 얻게 되어 이번엔 옥가루 종이를 떠 보고 싶어 했다. 마침, 가평 가까운 춘천에 유명한 옥 광산이 있고 옥 가공공장이 있었기에 옥 공장을 찾아가서 옥가루를 구하려 했다. 옥을 가공하는 공장이면 반드시 가공하다 나온 옥가루가 있을 것이라는 믿음이 있었다. 사실 미세한 돌가루나 1200목 정도의 굴껍질 가루를 종이에 섞어 뜨면 닥종이의 발묵 효과를 극대화할 수 있겠다 싶어서 실험 중이었던 때였다,

옥 공장을 찾아가니 마침 찾아 간 날이 공장이 쉬는 날이었고 아저씨 한 분이 나와 나를 맞이했다. 내가 옥가루를 구하러 왔다 하니, 옥가루를 모아 놓은 것이 있기는 있다고 하면서 나를 그리로 데리고 갔다. 그래서 옥가루 모아 놓았다는 곳으로 가서 보니 옥가루는 작은 자루에 반 자루쯤 담겨 있었다. 들어보니 한 손으로 들을 수 없을 만큼 묵직했다. 내가 얼마 드리면 되느냐고 묻자 그 아저씨는 망설이다가 5만원만 주고 가져가라는 것이었다. 그 당시 5만원이면 나한테 적은 돈이 아니다. 나는 없는 사정 이야기를 해서 4만5천원에 기분 좋게 옥가루 자루를 들고 왔다.

다음날, 어떻게 옥종이를 뜰 것인가? 옥가루가 무거워서 가라앉을 테니 닥섬유 자체에 옥가루를 섞어 반죽을 해서 교반을 하고 작은 쌍발 중초발로 떠야 좋겠다는 판단을 했다. 옥종이 뜰 준비를 마치고 옥가루 한 바가지를 퍼서 막 닥섬유에 섞기 시작한 찰나에, 밖에서 사람소리가 들리기에 내다보니 나한테 옥가루를 판 아저씨가 풀죽은 표정으로 덩치 큰 젊은 남자를 앞세우고 들어서는 것이 아닌가, 어제 가져간 그 옥가루 자루를 도로 내놓으라는 것이었다.

옥가루는 일부가 이미 닥섬유에 섞여 있었고 반 이상이 자루에 남아 있는 상태였다. 알고 보니 옥 공장을 지키던 아저씨가 옥가루를 나한테 주인 허락 없이 판 것이었다. 옥 공장에서는 이 가루를 다시 뭉쳐서 옥베개를 만든다고 한다. 그 젊은 남자는 남은 옥자루를 내 허락도 없이 낚아채 쥐고 있었다. 내가 말할 겨를도 안주고 이 옥가루 값이 얼마인지 아시냐고 하면서 이왕 쓴 거는 할 수 없으니 30만원을 더 내놓으라는 것이었다. 황당했다. 옥가루는 옥상품을 만드는 작업과정에서 나와 쓸모없을 거라 생각하고 그래도 거금을 주고 가져왔다고 생각했는데 30만원이나 더 달라하니 기가 막혔다.

내가 실험삼아 옥가루종이를 만들어 보려고 하니 이왕 가져온 옥가루니 적당한 값에서 그냥 달라고 사정하였지만, 그는 가져가야 한다면서 이미 쓴 것은 20만원만 더 내라고 했다. 다소 누그러진 값이지만 나에게 20만원은 큰돈이었고 결국 그것을 갚느라 애먹었던 추억이 있다. 그 당시 20만원은 피닥 100여근을 살 수 있는 적지 않은 금액이었다.

옥가루 종이작업은 양이 얼마 안 되어 작은 지통에서 떴다. 옥가루가 자꾸 지통 물밑으로 가라앉기 때문에 두 세장 뜨고는 얼른 다시 풀대를 쳐야 하며, 닥풀도 점도를 자주 맞춰가며 작업을 해야 했다. 또한 옥가루가 섞인 닥섬유는 물질을 하였을 때, 발촉 사이에 섬유가 끼어서 습지판에 붙일 때 습지의 살을 떼어먹기 때문에 자주 솔로 발틀 사이를 씻어 내며 작업을 해야만 했다.

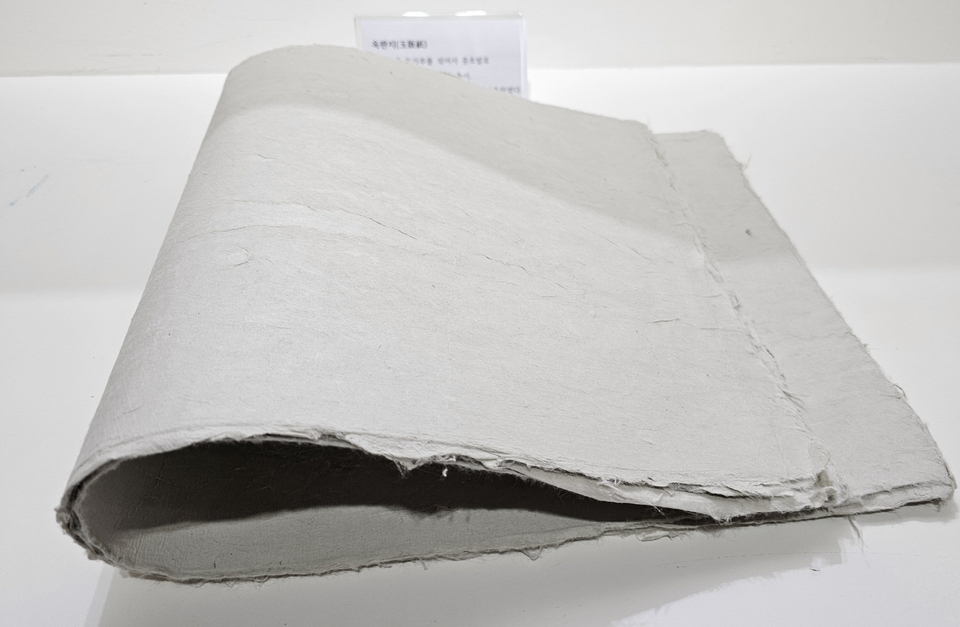

옥종이 작업은 보통의 닥종이 작업보다 열배의 공력이 더 들어가는 작업이었다. 이렇게 2합지로 어렵게 얻은 옥종이는 겨우 32장이었는데, 더러는 팔았고, 지금 열 댓 장 남아있어서 영담한지미술관 전시장에 진열돼 있다. 그 옥종이를 보면 그때 생각이 나고 그 시절 혈기왕성하게 실험종이를 많이 작업했던 행복감이 밀려온다.

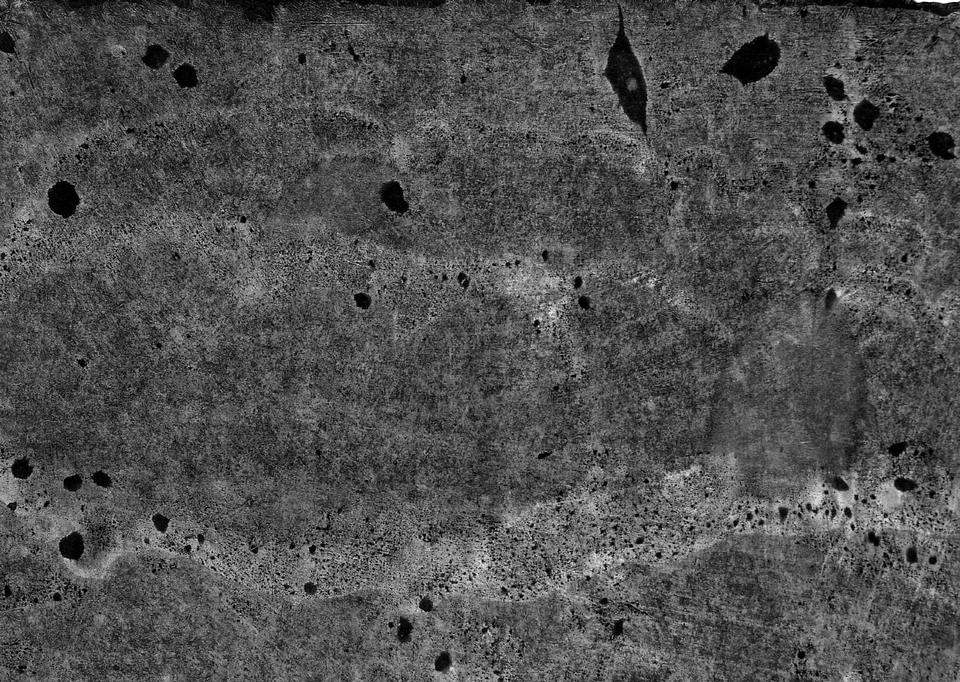

자연염색지로는 오리나무열매, 황토물, 감물, 쪽물, 명아주물, 쑥물, 케일즙, 애기똥풀즙 등등을 활용하였는데, 닥섬유 자체에 물을 들여 뜨기도 하고 백지를 만들고 나서 습지상태에서 물들이기도 하고 다 마른 종이에 물들이기도 하였는데 그 과정에서 자연물색이 변화하는 조화를 보는 것은 은근한 즐거움이다. 자연염색 종이작업은 목적 없이 무심히 하면 실패한 것도 실패가 아니라 새로운 느낌의 종이로 오히려 작품성이 높아 있었다. 우연의 조화와 약간의 간섭이 작품의 세계를 이끌어 재미가 무궁한 것이다.

격물치지(格物致知)의 경지가 이런 것일 것이다.

사물의 이치를 꿰뚫어 궁극에 까지 이르러 나의 기술과 마음이 사물을 다루는데 걸림 없이 혼연일체(渾然一體)가 되는 것, 나는 한지작업을 하며 그런 경지를 여러 번 경험했다.