통일신라 최고의 사경 서풍과 맞먹는 훌륭한 글씨에 절로 감탄

법광사지는 포항시 북구 신광면 상읍리 비학산 자락에 있는데, 경상북도 기념물 제20호에서 2008년 국가지정문화재인 사적 제493호로 승격 지정됐다.

법광사지를 떠받치고 있는 자연부락이 끝날 즈음 흐트러진 당간지주가 있고, 그 위쪽으로 중심 불전 터로 추정되는 자리에 대형의 연화불상좌대가 지금까지 남아있다.

그 자리에서 비학산 정상 쪽으로 두어 단 정도 올라가면 쌍신두귀부가 있다. 귀부의 오른쪽에 신라 26대 진평왕의 신위를 모신 숭안전이 있고, 왼쪽 약간 아래쪽에는 법광사지 3층석탑과 1750년 세운 석가불사리탑중수비가 있다.

△법광사 역사 기록의 핵심 석가불사리탑중수비

법광사의 내력과 얽힌 이야기는 이 비석에 나온다. 뿐만 아니라 지금 경주박물관에 소장되어 전하는 두 개의 탑지석과 불사리장엄에 대한 내용도 비문에 언급되고 있다. 역사서나 다른 기록은 단편적인 것뿐이다. 법광사의 사지도 발견되지 않았고, 쌍신두귀부가 지고 있던 석비도 발견되지 않았다.

△비문의 내용

비신의 전면에 전서(篆書)로 크게 ‘석가불사리탑비’라고 비액(碑額) 일곱 자를 음각으로 새겼다. 이어서 본문의 첫 줄에 ‘법광사 석가불사리탑중수비’라고 해서로 석비의 제목을 새겼다. 첫 단락에서 법광사가 비학산에 있는데 불국사와 같이 신라의 가장 큰 가람으로 일컬어졌다고 했다. 이어 경오년(1750) 정월에 명옥(明玉) 스님이 제자 도각(道覺)을 시켜 편지로 비문을 부탁한 사연을 길게 서술했다.

병인년(1746) 겨울에 기울어진 탑을 수리하려 탑을 해체하는 과정에서 불사리를 담은 사라기와 석탑 창건과 중수 관련 기록인 법광사석탑기를 보게 됐고, 급히 탑을 수리해 불사리 관련 유물을 탑 안에 다시 봉안하여 석탑을 중수하는 일을 끝냈다. 이때가 정묘년(1747) 2월 13일이었다. 그해 7월에 탑 앞에 법당을 새로 짓고 편액을 금강계단이라 했으며 그 아래에 향로전을 세워 예불하는 곳으로 삼았는데, 통도사를 본뜬 것이다.

△18세기 최고의 문장가 신유한

청천(靑泉) 신유한(申維翰, 1681~1752)이 부탁을 받고 비문을 지었다. 그는 밀양의 한미한 양반 서얼 집안에서 태어나 33세(1713, 숙종 39년)에 문과에 장원으로 급제했다. 미관말직으로 전전하던 중, 39세에 통신사 제술관이 되어 일본을 다녀왔다. 이듬해 1월 귀국하여 일본통신사 사행록 가운데 백미로 꼽히는 ‘해유록’을 지어 이름을 떨쳤다. 이후 척박한 고을의 현감과 군수 등을 거쳐, 마지막 벼슬로 65세부터 4년여에 걸쳐 연일 현감을 지냈다.

신유한이 연일 현감을 지낸 까닭에 거기서 멀지 않은 법광사 스님의 부탁으로 석가불사리탑중수비를 지은 것으로 보인다. 이런 내용은 비문에 나오지만, 그가 흥해의 제자인 진사 농수(農叟) 최천익(崔天翼, 1712~1779)에게 보낸 편지에도 나온다. 연일 현감 시절 인근 흥해에서 시문으로 소문났던 농수가 신유한을 찾아가 가르침을 청했다고 전한다. 신유한이 벼슬을 그만두고 고령에서 여생을 보낼 때도 편지를 주고받은 것을 확인할 수 있다.

신유한이 보낸 편지에 비문의 글씨를 농수가 쓰면 더욱 좋을 것이라는 내용이 있다. 거사(신유한)가 짓고 진사(최천익)가 써서, 같이 비석에 새겨 길이 남긴다면 다행 중의 다행이라 했다. 그러나 그다음 편지에서 경주의 영장이 글씨를 썼다고 경주부윤이 말했다고 했다. 글씨를 쓴 그 토포사가 이름을 쓰려 하지 않아, 결국 뒷사람들이 비문을 지은 사람이 글씨도 쓴 것으로 여기도록 한 것은 스님의 요청이라고도 하며 그렇다고 무슨 문제가 있겠느냐고 했다.

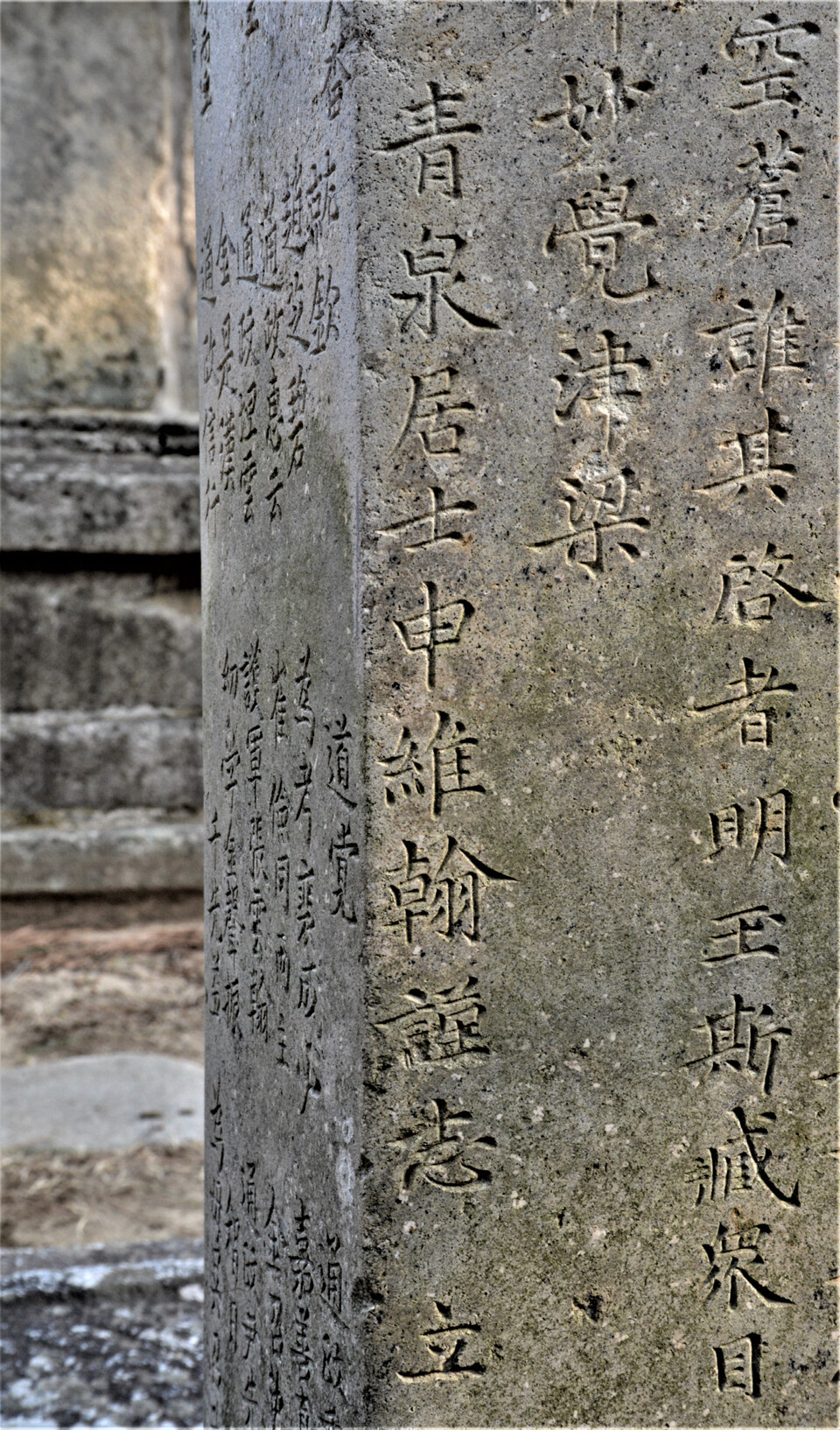

신유한은 비문을 최천익이 쓰기를 원했는데, 이름이 전하지 않는 경주의 영장인 토포사가 글씨를 썼다는 것이다. 지금 전하는 중수비의 본문 마지막 부분에 ‘청천거사 신유한 삼가 기록하다, 세우다(靑泉居士 申維翰 謹志 立)’고 하여 찬자와 서자에 대해 애매하게 마무리한 것도 그 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

△비문의 문장과 짝하는 빼어난 글씨

비문의 내용도 내용이지만, 궁벽한 지방에 세워진 비석의 글씨치곤 빼어난 수준이다. 글씨의 중심이 되는 획을 길게 뽑아내어 시원스럽게 구성한 것과 파임을 강조하여 두드러지게 표현한 점이 돋보인다. 게다가 정성 들여 입체적으로 새겼다. 비문의 글씨가 종이에 쓴 필적이나 비문을 찍어 낸 탁본보다 오히려 잘 드러난 것이 비슷한 시기에 세워진 석비 중에서도 뛰어나 보인다.

△특이한 자체의 이체자

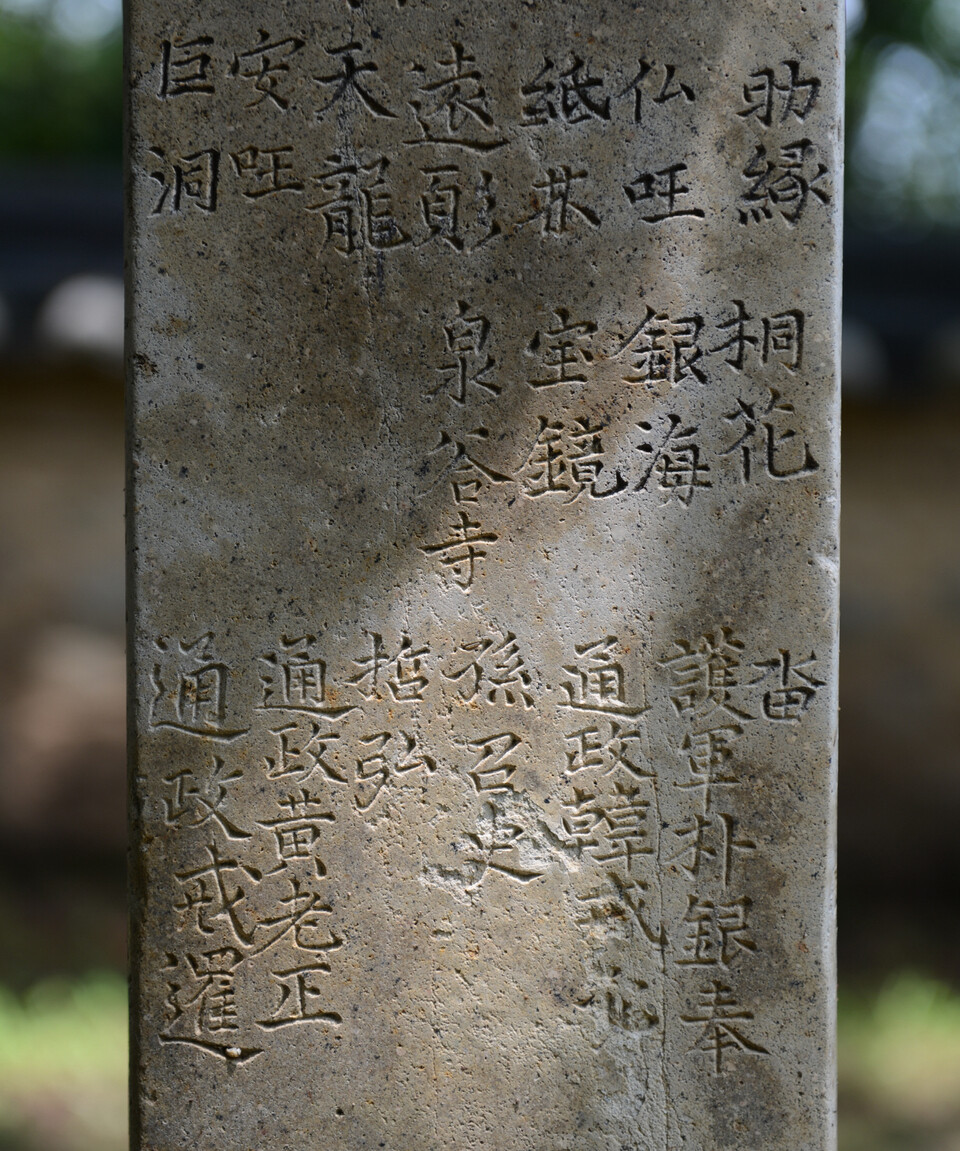

이체자(異體字)는 넓은 의미로 정자체와 모양은 조금 다르지만 같은 한자를 이르는 말이다. 약자와 속자 등을 통틀어 이체자라 하는데, 비신의 앞뒤에 쓰인 본문에 다양한 이체자가 있다. 비문의 한자는 조금 줄이거나 달리 쓴 글자로, 정자를 알고 있으면 알아 볼 수 있는 수준이다. 그러나 비신 양 측면의 글자 중에는 정자를 알더라도 알아보기 어려운 글자가 있다. 선배학자들이 이미 해독한 것이지만, 시중의 자료 중에 잘못 읽은 것이 적지 않다.

예를 들면 ‘雪明’이라는 스님의 법명이 ‘彐明’으로 새겨져 있다. 그런데 비신의 맞은편 측면 마지막 부분에 같은 이름 ‘雪明’이 나온다. 눈 설자로 읽는 것이 맞는 것 같다. 역시 비신 측면에 새겨진 불국(佛國)·원원(遠願)·안국(安國) 등의 절 이름도 특이한 이체자로 새겨져 있다.

또 시주자의 명단에서 성(姓) 다음에 ‘召吏’라고 붙여 孫召吏·金召吏·吳召吏 등이 새겨져 있다. 召吏는 일반적으로 ‘조이’라고 읽고, 조선 후기에 과부를 이두로 표현한 것이라고 한다.

△되찾은 금석문 법광사석탑기

법광사에 관한 전반적인 이야기를 전해주는 게 신유한이 지은 석가불사리탑중수비라면, 법광사 석탑 창건의 역사를 확실하게 전하는 것은, 신라시대에 새겨진 법광사석탑기이다. 석탑에 대한 조선시대 두 번의 중수 기록을 남긴 또 다른 법광사석탑기도 있다.

1968년 8월경에 법광사 삼층석탑의 사리구가 도난당했으나, 바로 동국대학교 박물관에서 되찾았다. 그 때 되찾은 사리장엄은 옥돌로 된 두 개의 법광사석탑기와 석제 사리호 하나와 청동호이다. 이 유물들은 지금 국립경주박물관에 소장되어 있는데, 일부는 전시되기도 한다.

신라 문성왕 8년(846)에 작성된 법광사석탑기에는 모두 72자가 새겨져 있다. 법광사석탑기 라는 제목이 한쪽 측면에 새겨져 있고, 회창 6년(846) 병인 9월에 탑을 옮겨 세웠으니 대대로 단월(檀越, 탑을 세운 주체)이 서방정토에 태어나고 금상(今上)의 복된 수명이 영원하기를 바란다는 내용이 전면에 새겨져 있다. 다른 측면에 사리 22매를 상좌인 도흥(道興)이 납입했다고 새기고, 대화 2년(828) 무신 7월에 향조(香照)선사와 원적(圓寂)비구니가 재물을 희사하여 탑을 세웠고 절의 단월은 성덕대왕전의 향순(香純)이라 후면에 새겼다. 간결한 내용이지만 석탑은 물론 법광사에 대해 역사적 사실에 접근할 수 있도록 이끌어주는 기록이다. 글씨도 9세기 통일신라의 뛰어난 것으로 조선시대 석탑기와 비교된다.

조선시대에 만든 법광사석탑기에는 1698년과 1747년 중수한 내용을 앞뒤로 새기고, 한쪽 측면에는 법광사석탑기라 새기고, 다른 측면에는 중수 일을 주관한 명옥(明玉)과 담학(談學)이라는 법명을 새겼으며, 밑면에 새긴 이가 대언(大言)이라 했다.

석제 사리호엔 ‘불정존승다라니(佛頂尊勝陀羅尼)’라 묵서(墨書)된 것을 지금도 눈으로 확인할 수 있다. 통일신라 최고의 사경 서풍과 맞먹는 훌륭한 글씨로 당시의 서사 수준에 절로 감탄이 나온다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.