나라 지킨 아버지와 아버지를 닮은 청백리 아들

양동마을에서 멀지 않은 곳에 손소와 손중돈을 비롯한 양동 출신의 경주손씨 묘역이 있다. 크게 두 곳으로 나눠져 있는데, 그리 멀지 않은 거리다. 손소 이래 세거지인 양동마을에서도 가까운 도음산 자락에 있다. 양민공(시호) 손소와 부인인 정부인(貞夫人) 류씨 묘비 및 석인상은 2006년 경상북도 유형문화재 제390호로 지정되었다. 경절공 손중돈 및 정부인 최씨의 묘비와 석인상도 같이 제391-1호로 지정되었고, 첫 부인 정부인 홍씨의 묘비와 석인상도 2007년에 제391-2호로 지정됐다.

△양동마을 경주손씨

양동마을의 손씨는 계천군 손소(孫昭, 1433~1483)가 문과에 급제하고 병조참의로 재임 중 평로장군 박중선(朴仲善)을 종군하여 이시애의 반란을 진압한 공으로 적개공신에 봉작됨으로 명문으로 입지를 굳히게 되었다.

손소의 아버지 손사성(孫士晟, 1396~1477)은 가문에서 처음으로 문과에 급제하여 명문가의 기반을 닦았다. 손사성은 아버지 손등(孫登)을 따라 상주에서 살다 직장을 지낸 권명리(權明利)의 딸과 혼인하여 청송 안덕으로 이거했다. 아들 손소는 안덕에서 태어나 25세에 만호를 지낸 양동의 류복하(柳復河)의 딸과 혼인하여 양동에 거처를 정하게 되었다.

손소의 아들인 손중돈(孫仲墩, 1463~1529)은 27세에 문과에 급제하여 4도의 관찰사와 두 번의 대사헌, 공조판서를 거쳐 두 차례의 이조판서를 역임하고 의정부우참찬으로 생을 마쳤다.

△조선 전기 공신의 무덤, 손소 묘역

양동마을 입향조로 볼 수 있는 손소의 묘지는 흥해읍 달전리의 도음산 자락에 있다. 그렇게 가파르지도 높지도 않은 등성이에 자리하였다. 무덤 정면에 조선 전기 사림파의 종장 점필재 김종직(金宗直, 1431~1492)이 지은 묘비가 세워져 있다. 조금 앞의 좌우로 문관 복장의 석인상이 무덤을 지키고 서 있고, 오른쪽에 현대 한학자였던 연민 이가원(李家源)이 지은 신도비가 세워져 있다.

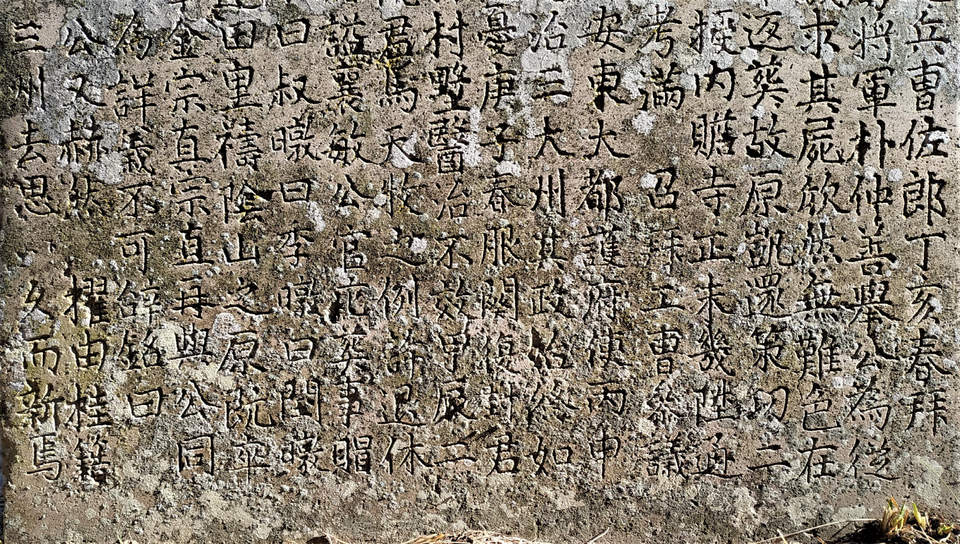

묘비의 비신과 구름 속의 용이 새겨진 이수(螭首)는 하나의 돌로 되어있고, 네모 난 비좌(碑座)엔 연화문이 소박하게 새겨져 있다. 묘비의 전면 가운데 ‘精忠出氣 敵愾功臣 嘉善大夫 雞川君 孫公之墓’라고 비석의 제목이 길게 새겨져 있다. 비문은 비제가 새겨진 전면 왼쪽부터 비신 사면에 돌아가며 해서(楷書)로 새겼다. 글씨를 쓴 사람은 비문에 나오지 않는다. 부드러운 해서로 획의 굵기에 변화가 적다. 획은 가늘지만 꼿꼿하고 탄력적이며, 짜임은 모나지 않고 너름새가 있다. 글자 사이가 아주 긴밀하고 줄 사이도 아주 가까워 비문 전체의 어울림은 여유가 없다. 낱자의 짜임에 여유를 주고 전체는 조인 것으로 보인다.

△점필재 김종직이 지은 비문

비문의 내용은 주인공의 생애를 업적 중심으로 서술하고, 마지막 부분에 공적을 기리는 1구 4자로 된 명문으로 마무리했다. 그 명문 앞에 김종직이 비문을 짓게 된 까닭을 스스로 밝혔다. 김종직은, 손소와 소과(생원, 진사시)와 대과(문과)에 같이 급제하여 승문원의 관리로 함께 선발되어 30년 친구로 지냈기에 잘 안다고 하면서, 그 때문에 의리상 사양치 못하고 비문을 짓는다고 하였다.

비신의 오른쪽 측면 비문 마지막에 ‘成化二十年 六月 二十九日’이라는 절대연대가 표기되어 있어 1484년 조선 성종 15년 즈음에 세워진 것으로 보인다.

부인 정부인 류씨의 묘비는 비신 전면에 ‘계천군 손공 부인 류씨지묘’라고 해서로 비교적 크게 새겼는데 마모가 심해 읽기가 쉽지 않다. 후면에도 비문을 새긴 것으로 보이는데, 글자를 알아보기 어려울 정도이다. 더 상하기 전에 정밀한 사진도 찍고 탁본도 하여 자료를 남겨야 할 문화재이다.

△청백리 손중돈 묘역

달전리의 또 다른 도음산 자락에 위치한 손중돈 묘역엔 그의 명성에 어울리는 크기의 무덤이 조성되어 있다. 무덤과 석물의 배치가 아버지 손소의 경우와 거의 같다. 무덤 정면에 묘비가 있고, 그 앞쪽에 좌우로 문인상이 배치되었고, 그 오른쪽에 번암 채제공(蔡濟恭)이 짓고 송하 조윤형(曺允亨)이 쓰고 표암 강세황(姜世晃)이 전서(篆書)로 비액을 한 신도비가 있다. 무덤 뒤쪽에 부인 화순최씨의 묘가 상대적으로 약간 작게 조성되어 있다.

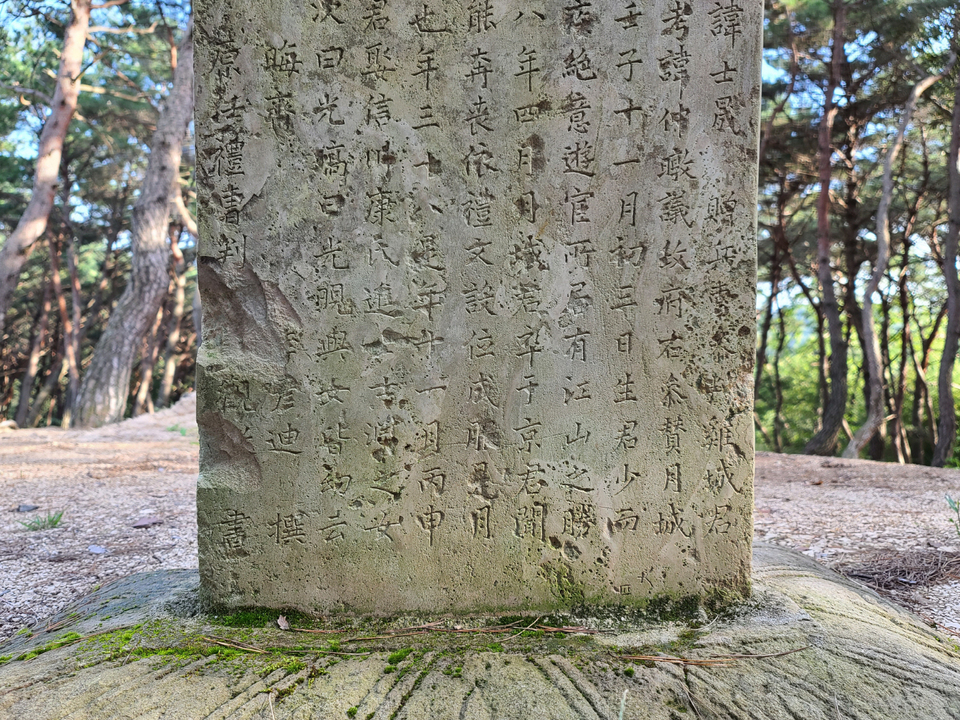

무덤 앞 묘비는 모난 비좌 위에 비신과 이수가 하나의 돌로 새겨져 있다. 이수엔 구름 속에 여의주를 희롱하는 용을 새긴 것으로 보인다. 비신의 전면에 해서로 커다랗게 ‘資憲大夫 吏曹判書 月城君 贈諡 景節 孫公之墓’라 새겼다. 비문 역시 비신 네 면을 돌아가며 다 새겼다. 손중돈의 생애와 업적에 대해 간단하게 정리한 내용이다. 묵재 홍언필(洪彦弼, 1476~1549)이 비문을 지었는데, 생질 이언적이 외삼촌 손중돈을 아버지와 같이 여겨 마음을 다하여 비문을 청하였다고 말미에 사연을 특별히 기록하였다.

△원래 묘비는 초성(草聖)으로 불린 황기로의 글씨

현재 세워져 있는 비문의 글씨는 원임 이조판서 이관징(李觀徵, 1618~1695)이 썼다. 그런데 비문을 지은 홍언필은 손중돈 당시의 저명한 문인이지만, 이관징은 그보다 150여 년 뒤의 인물이다. 게다가 찬자(撰者)의 벼슬은 기록되지 않고 호만 ‘묵재’라 새겨져 있고, 쓴 이의 이름 앞엔 ‘원임 예조판서’라 하였다.

이런 여러 가지 정황을 고려하면 원래 세웠던 비를 다시 써서 세운 것으로 보인다. 실제 한국학중앙연구원에 기탁된 집안의 ‘가첩(家牒)’에 의하면 손중돈과 두 부인의 비문은 당시의 명필 황기로(黃耆老, 1525~1575 이후)가 쓴 것으로 나와 있다. 즉 원래의 비(舊碑)는 묘역을 조성할 당시 황기로가 썼는데, 어떤 곡절로 인해 이관징이 다시 쓴 비를 세운 것이다.

조선왕조실록 기사에 따르면, 기묘사화가 일어날 때 황기로의 아버지 황이옥(黃李沃)이 조광조(趙光祖)를 극심하게 헐뜯고 죽이도록 상소를 한 일이 나온다. 결국 조광조는 처형되었다. 황이옥은 빙고별좌로 직무 중이던 1534년(중종 29)에 사헌부의 탄핵을 받아 사판(仕版, 벼슬아치 명단)에서 제거되었다. 이후에 황기로는 출사를 포기하고 초야에 은거하였는데, 이러한 아버지에 대한 혐의(嫌疑)로 인해 그가 쓴 묘비도 사라지게 된 것이 아닌가 헤아려 본다.

△김생의 서풍으로 이관징이 쓴 묘비

비문의 글씨는 해동(海東) 서성(書聖)이라 불리는 김생(金生)의 필적과 방불하고 더욱 세련되었다. 근곡 이관징은 조선 후기 명필의 한사람으로 알려졌다. 상주에 우거한 식산 이만부(李萬敷)의 조부로 학문과 덕행은 물론 벼슬살이의 치적도 높은 데다 문장과 글씨도 빼어났다. 글씨는 평생 왕희지 서풍을 쓰다가 벼슬에서 물러난 뒤로 김생 서풍을 깊이 연구하여 핍진(逼眞)한 작품을 여럿 남겼다. 비문 글씨도 그중 하나로 평가할 수 있다.

손중돈 묘역 뒤쪽의 정부인 화순최씨 묘에도 두 기의 문인상과 묘비가 갖춰져 있다. 비문을 지은이는 회재 이언적(李彦迪, 1491~1553)이며, 서자는 이관징이다. 이 묘비 역시 이관징의 글씨로 다시 세운 것으로 보인다. 이 비문의 글씨는 김생 서풍이 아니고 이관징이 변용(變容)한 왕희지 서풍으로, 앞의 비문 글씨와 달리 세로로 긴 장방형의 자형을 취하고 있다. 획의 굵기는 대체로 비슷하고 이따금 행서의 자형을 취했지만 단정한데다 기품이 느껴진다. 이는 서자가 의도적으로 같은 묘역의 비문을 다른 서풍으로 써서 단조로움을 피한 것으로 보인다. 조금 떨어져 있는 손중돈의 첫 부인 정부인 남양홍씨의 묘비도 이와 같은 서풍으로 썼다.

최근에 손씨 문중에서 묘역 정비 작업을 통해 인근에 흩어져 있던 묘비를 모아두었다. 그중에 손중돈의 맏아들 손경(孫曔)의 묘비도 있는데, 비문을 이언적이 짓고 이관징이 썼다. 앞의 묘비와 같은 서풍인데 비문 마지막에 다시 세웠다는 것을 뜻하는 내용이 있다. 이관징의 글씨로 다시 세운 것으로 보인다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.