경북, 세계무형문화유산 판소리 전국무대로 올려준 곳

우리의 전통문화예술이 후손을 먹여 살릴 자산이라는 의식이 강한 사회가 될수록 우리는 강대국이 될 수 있다하겠다. 때문에 다양성인정과 함께 전통문화예술유산의 정체성을 되짚어 알아가는 일은 현대인에게는 필수다. 나부터, 우리부터 사랑해야 남의 사랑도 받을 수 있다.

한국전통문화예술은 일본의 ‘문화말살정책’ 때문에 그 정체성에 심각한 훼손을 당했다 할 수 있다. 이를테면 용어부터 뺏긴 셈이다. 우리가 흔히 쓰는 용어 ‘음악’은 사실 ‘양악’(서양음악)인데 정작 우리고유의 전통음악은 ‘국악’으로 유통된다. 일제강점기 문화말살정책의 후유증 중 하나의 사례라 하겠다.

21세기 한국은 정체성의 혼란, 위기, 변화를 크게 겪는 과정과 동시에 정체성회복이 전개 중인 탈식민 시대를 청산하는 것에 게으르다. 반면 일본의 용의주도함은 한반도를 지배하기 전 인류학자 수백 명을 한반도에 파견하였다. 그렇게 무덤까지 파헤쳐 한반도를 연구한 다음 강점했음은 주지의 사실이다. 현재까지 한국연구자는 우리의 일본연구자의 약 삼백배가 존재한다. 요컨대 국악의 정체성은 시김새(우리음악 특유의 꾸밈음과 기교)로 일부설명이 가능하다. 서양 오선보 보다 더 진화한 노테이션(기보법), 음악계의 한글과 같은 ‘정간보’의 우수성은 세계음악학자들의 검증이 끝났으며 국악 정체성의 준거틀 중 하나라 할 수 있다. 한편 평생 ‘득음’을 향해 지독한 고독을 벗 삼아 외길을 가는 판소리꾼의 수리성(쉰듯한 컬컬한 목소리)등으로도 설명할 수 있겠다. 문제는 국악을 우리들이 얼마나 즐기고 사랑하는 마음의 강도다. 왜냐하면 국악의 향수층이 늘어날수록 세계시장에 수출할 자원이 양질의 그것과 비례하기 때문이다. 우리가 우리 것을 소중히 아끼고 지켜내야 남들도 인정하는 이치다.

대구경북은 원래 전통음악과 예술의 메카였다.

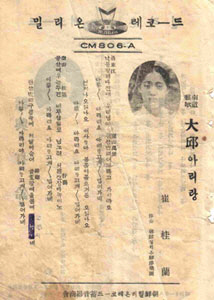

판소리와 장르가 다른 정가(가곡, 가사, 시조) 또한 대구경북 사람들에게 큰 사랑을 받았다. 이를테면 한반도 최초의 시조음반(영제평시조 유성기음반)은 대구에서 시작되었다. 그것은 1906년에 미국음반회사에서 대구기생 향선(香仙)이 취입했다는 기록이다. 1936년에는 최계란의 ‘대구아리랑’음반이 밀리온레코드에서 출시되었다. 대구경북 사람들이 얼마나 국악을 즐겨들었는지 알 수 있는 대목이다. 그만큼 귀명창(듣는 수준이 높은 관객)들이 대구에 많았다. 고인이 된 명창 박동진은 “예전 경북에 시골판소리가 많았다”고 했다.

시골판소리란 ‘또랑광대’를 의미한다. 즉 그 마을 안에서 행세하는 판소리꾼이라는 뜻이다. 판소리하면 전라도인데 뜬금없이 대구경북에서 ‘또랑광대’들이 성행했을까? 판소리의 발원지인 호남은 동편제과 서편제가 대표적이다. 충청도에는 중고제 판소리가 있다. 그렇듯 대구경북에는 19세기 말부터 영제판소리(영남스타일의 판소리)가 흔했다는 것이다. 그렇게 대구경북에 귀명창들이 워낙 많았고 대다수가 소리를 좋아하여 약 백년간 향유를 했다. 그만큼 대구경북의 풍류가 강했다. 지금은 대구에 듣는 귀들이 줄어들어 경북대 영남대출신 국악인들이 있음에도 불구하고 국악의 불모지로 전락했다. 그런데 19세기 후반 ‘소리의 신’으로 추앙된 박기홍(朴基洪·1845년생)을 비롯하여 송만갑(宋萬甲·1865년생) 이동백(李東伯·1866년생) 일명 쓰리스타(3명의 별)부터 예인들은 무명시절부터 대구경북을 중심으로 공연활동을 했다. 산업화에 따라 대구에 갑부들이 상당수 생겼다. 그들이 대구경북기질대로 예인들을 통 크게 후히 예우한 결과다. 대구경북 사람들이 기억하는 김초향 명창, 박귀희 명창, 박녹주 명창은 쓰리스타들의 제자들이다. 이들은 그 시절 대구경북 출신의 여류명창들이 많이 나온 중에 유명세를 치른 명창들이다. 그처럼 여류명창들이 득세를 하자 이소향 명창처럼 동해안별신굿을 대대로 이어오던 무속집안 출신들조차 판소리로 전향해 대구경북에서 활동했다. 예전부터 ‘소리는 호남 춤은 영남’이라 했다. 춤은 음악 없이 연행하기 힘들다. 때문에 대구경북에서는 춤의 반주음악인 삼현육각도 흥했다.

전라도 보성에 서편제축제가 있다. 전라도 구례에 동편제축제가 있다. 2016년에 충청도 홍성에 중고제축제가 생겨났다. 이들 축제의 공통점은 판소리 관련 축제다. 이제 대구경북에서 영남판소리축제가 생길 법하다. 그러한 것은 메카로서의 대구경북이 흡인력을 갖추는 대안일 수 있다.(사진=노재명의 국악음반박물관 자료제공)