길가에 지어 형님벗과 어울리기 좋으니 명산절경 부럽잖네

‘담락’은 시경‘소아’의‘상체지화(常棣之華)’에 나오는 시구다. ‘화락차담(和樂且湛 / 화합해야만 즐겁고 기쁠 수 있다)에서 빌렸다. 김홍도가 이민적 사후 23년 뒤에 현판글씨를 쓴 것처럼 이민적 이민정 형제의 우애는 동시대 선비들의 마음도 끌었다. 18세기 영남의 거유로 꼽히는 대산 이상정은 이민적의 시 ‘체화정’을 차운해 시를 남겼다.

정자와 누대 짓는 것도 전날을 인연하니

뉘 말하랴 거친 언덕에 홀연히 지었다고

십 리 자욱한 안개 속에 냇물은 아득하고

집집마다 울려퍼지는 다듬이 소리에 달빛은 어여뻐라

낚시 파한 물가에서 차를 마시고

바둑 마친 저녁 언덕 백로 함께 잠드네

뜨락엔 한 떨기 상체나무 있으니

동풍에 그 뜻을 알아 세월을 보내네

- 이상정의 시 ‘이혜숙 민적의 체화정시에 차운하다’

조선 중기의 문인 소세양(蘇世讓)은 “산과 물은 천지간의 무정한 물건이므로 반드시 사람을 만나 드러나게 된다. 산음의 난정이나 황주의 적벽도 왕희지나 소동파의 붓이 없었더라면 한산하고 적막한 물가에 지나지 않았을 것이니, 어찌 후세에 이름을 드리울 수 있었겠는가”라고 말했다. 이민적과 이민정 형제애와 체화정의 아름다움은 김홍도와 이상정을 만나 그림과 시로 사람들의 마음을 움직이는 기념비가 됐다.

이민적의 본관은 예안이며 자는 혜숙(惠叔)이다. 생원시에 합격했으나 벼슬은 하지 않고 학문을 닦는데 열중했다. 이민적의 생몰년을 놓고 1663년~1744년이라는 설이 있으나 후손 이대교씨(73·서울 거주)는 예안이씨 족보를 근거로 1702~1763년이라고 주장 한다. 신협이 쓴 ‘체화정 중수기’에도 ‘숙종 때의 고 성균관 예안 이민적공’이라고 명시 돼 있는 것으로 보아 숙종 재위때 태어나서 영조 재위 때에 사망했다는 주장이 타당한 것으로 보인다. 1744년 (영조 20)에 생원에 합격했고 죽기 2년 전에 체화정을 지었다.

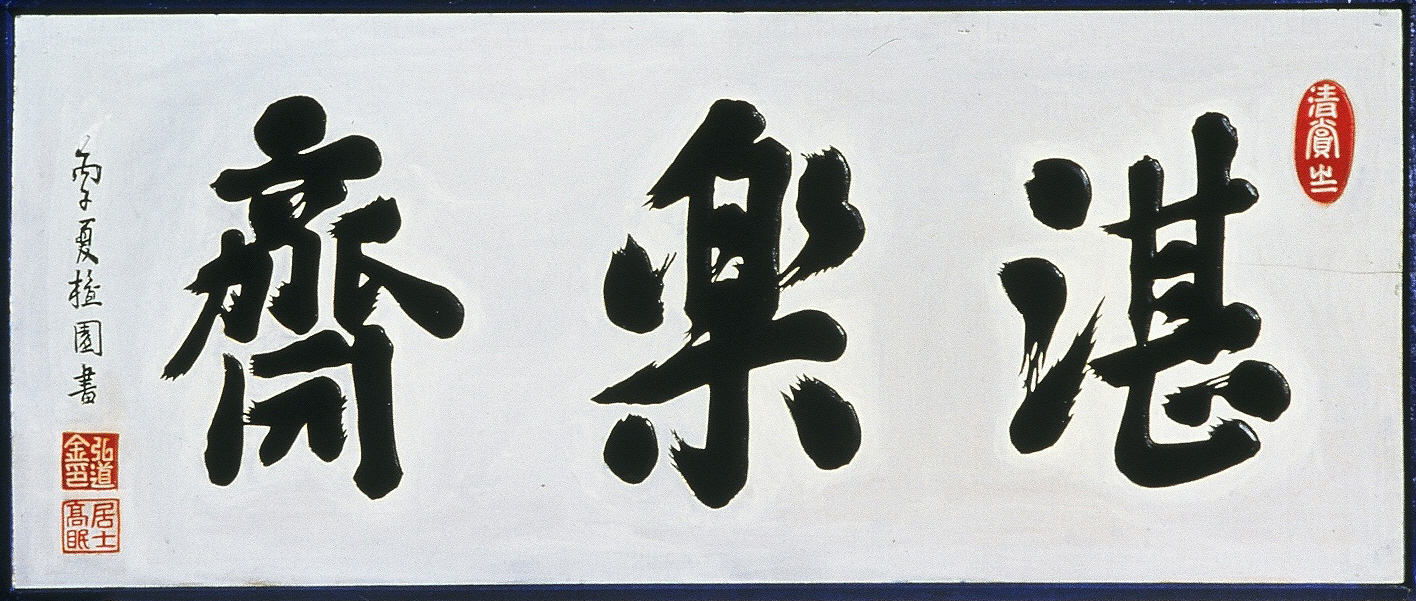

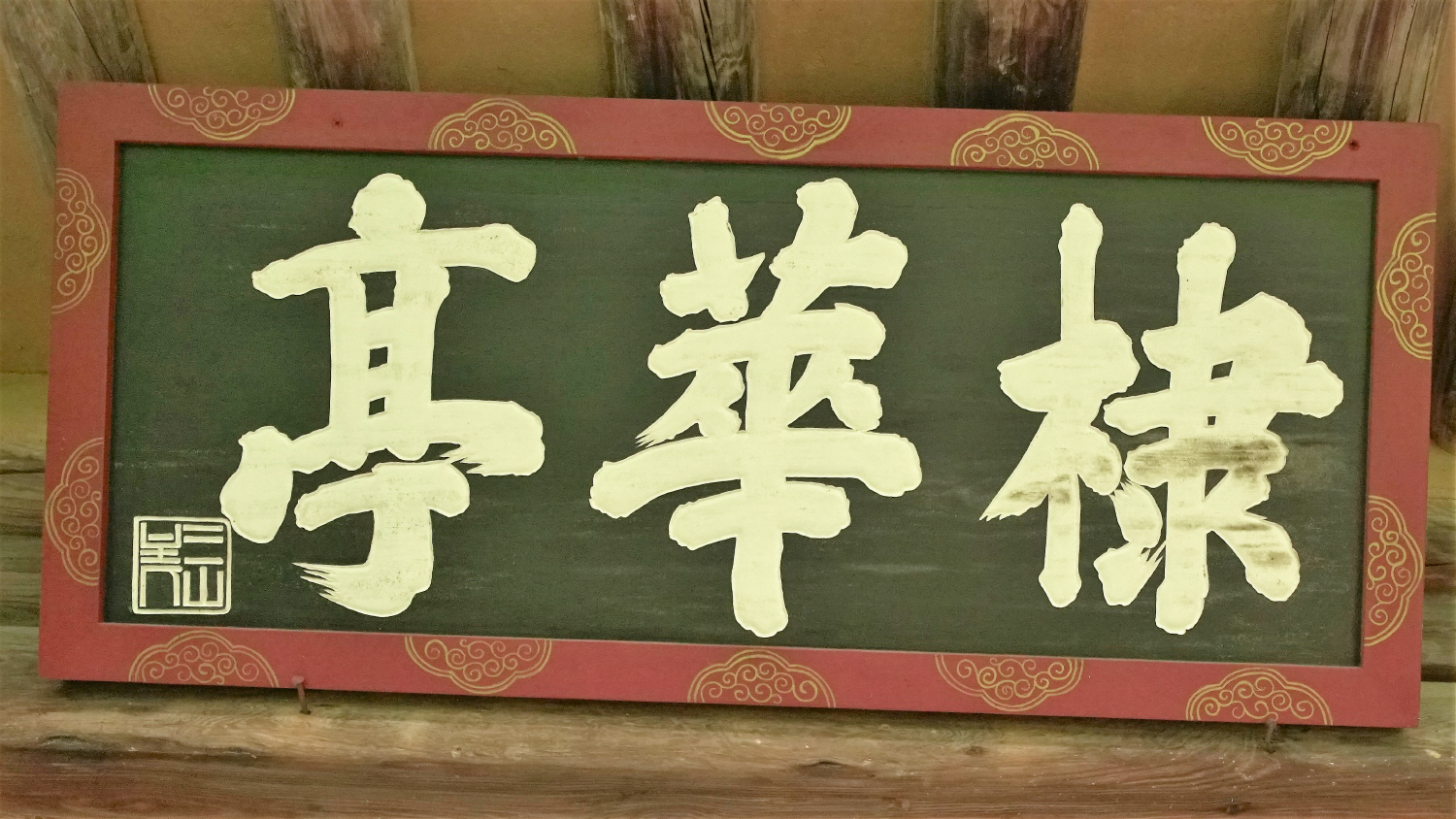

상체지화는 아가위나무의 꽃이다. 형제 간의 우애가 깊어 집안이 번성한다는 의미를 담고 있다. 체화정 편액은 사도세자의 스승인 유정원(柳正源)이 썼다. 유정원의 호가 삼산(三山)인데 삼산은 삼신산을 줄여서 부르는 말이기도 하므로 체화정 앞 연못에 조성된 삼신산과 어떤 연관이 있는 지도 모르겠다. 정자 앞 좌우에는 배롱나무 두 그루가 붉은 꽃을 피워내고 연못에는 잎이 작은 연꽃이 빼곡히 들어서 있다. 정자 뒤에는 산죽이 무성하다. 정자 안에는 유정원의 ‘체화정’ 편액과 김홍도가 쓴 ‘담락재’ 현판, 이상진이 쓴 ‘체화정기’ 신협의 ‘체화정중수기’ 체화정 원운 등이 걸려있다.

늙을수록 나는 속세 인연 끊고 싶어

물을 끌어 오고 바위에 기대어 몇 기둥을 얽었네

고요한 빈터 연기 나무에 갇히어 푸른빛 띠고

차가운 밤 달빛은 주렴에 들어 아름답네

동북쪽의 창가에선 산을 보고 읊조리고

일상의 베갯머리 여울 소리 들으며 잠자네

일찍이 그간의 많은 취미 아노니

이십여 년이나 헛되이 달리려고 했네

- 이민적의 시 ‘체화정’

체화정 길 건너 동네인 하리에는 그의 8대조부 풍은공 이홍인의 종택 충효당이 있고 충효당안에는 별당인 쌍수당이 있다. 쌍수당은 이홍인의 충의와 이한오의 효성을 기리기 위해 세워졌다. 이홍인은 임진왜란때 의병장으로 활동하다 순국했다. 체화정은 우애와 효성, 충의가 예안 이씨 집안 대대로 내려오는 내력이며 세 덕목이 서로 다르지 않음을 입증하는 증거로 당당하다.

(이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.)