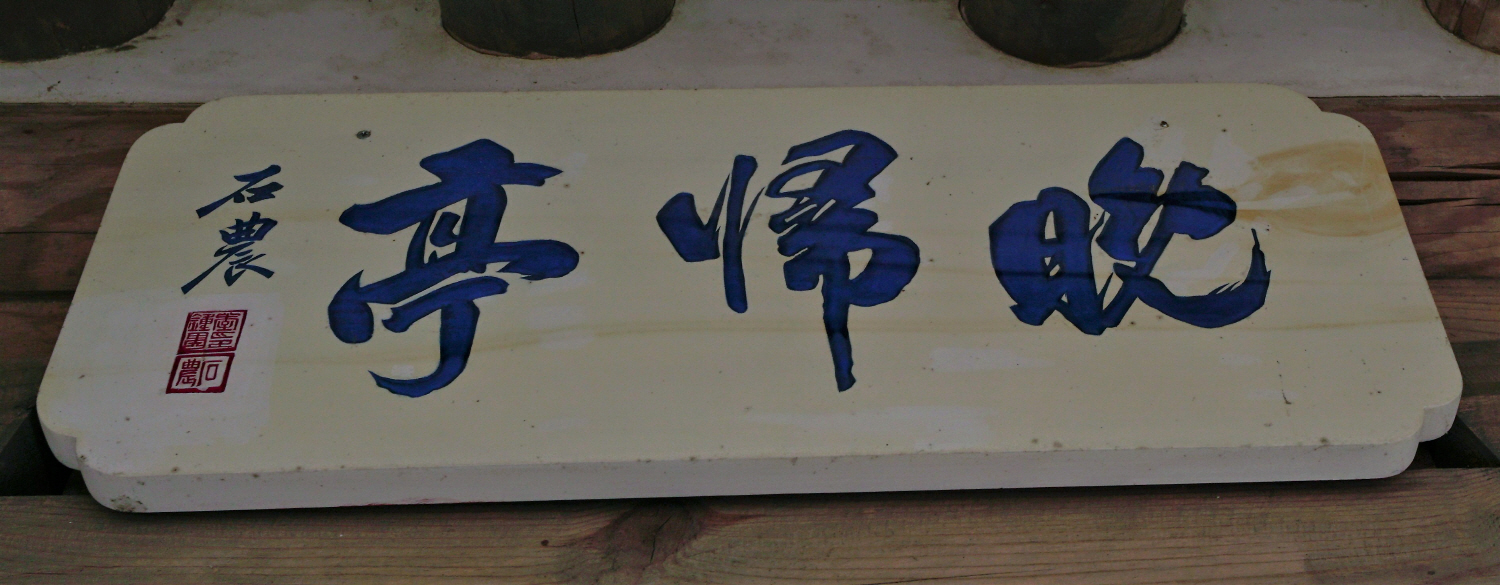

늦게나마 귀향 꿈 이뤄 자연과 하나되니 무릉도원 부럽잖네

약 7km에 이르는 구곡은 너럭바위와 소(沼), 작은 폭포가 수도 없이 펼쳐지는 절정의 경승지다. 이원조는 구곡에 이름을 붙이고 굽이마다 시를 지어 ‘포천구곡가’를 완성했다. 또 시로 다 표현하지 못한 풍경은 ‘포천지’로 풀어 놓았다. 1곡은 ‘법림교’다. 구곡이 시작되는 곳이다. 이원조는 ‘법림교 아래서 비로소 맑은 물 흐르네/ 유람객들이 여기서부터 근원을 찾아올라가네’라고 포천구곡가에 썼다. 2곡은 ‘조연’이다. 바위가 구유처럼 파여 연못을 이뤘던 모양이다. 조연은 흔적을 찾기 어렵다. 3곡은 ‘구로동’이다.포천교 아래 계곡을 뒤덮고 있는 반석을 말한다. ‘하얀바위가 불룩불룩하고 고목이 그 위를 덮고 있는데 옛날 이고을의 아홉노인이 함께 놀면서 바위에 글자를 새겼다’는 기록을 포천지에 남겼다.

아령밭 외지고 깊은 촌

갈곡의 계곡 앞에서 만년에 마음이 유쾌해지네

세면의 돌 사이로 쌍폭이 나눠흐르고

산으로 사방이 둘러싸여 있으면서 작은 구릉숲을 끼고 있네

하늘이 천년 긴세월 숨겨둔 곳이라고 말하지 말게

지금껏 십년동안 경영한 곳이라네

금강산에 가고 싶었던 마음의 빚은 다 갚고

돌아와 흐르는 물과 구름 보며 누웠네

-이원조의 시 ‘복축’

이원조는 본관이 성산이다. 호는 응와. 응취정신(凝聚精神, 정신을 한 곳에 모음)과 지덕응도(至德凝道,지극한 덕으로 도를 이룸)에서 따왔다. 양반촌으로 유명한 성주 대포리 한개마을에서 출생했다. 증조부 돈재 이석문은 무관이었다.영조때 선전관으로 있으면서 사도세자를 구명하다가 파직됐다.한개마을로 돌아와 북쪽으로 사립문을 내고 평생을 벼슬에 나가지 않아 ‘북비공’으로 불린 충절의 선비다. 한개마을에 있는 응와종택을 북비고택으로 부르는 이유다. 조부는 사미당 이민겸이다. 그의 아버지는 형진인데 백부 규진의 양자로 들어갔다. 정종로의 문하에서 공부했다. 10살 때 사서와 시서에 통했으며 18살에 별시문과에 급제했다. 산간벽촌의 이름없는 집안의 18세 소년 과거에 급제했다. 당시로서는 ‘사건’이었을 것이다. 소년등과는 세 가지 불행 중의 하나라고 했다. 오만을 경계하는 말이다. 그는 19세때 가야산을 유람하고 빠른 출세를 경계한다는 의미로 ‘만와(晩窩)’라고 자호를 지었다. 스무 살에 벼슬길에 나갔지만 소년등과를 경계하며 공부를 게을리 하지 않았다. 입재 정종로의 제자가 됐다.한성판윤 공조판서 판의금 부사 등 요직을 두루 거쳤다.

그는 만귀정기를 이렇게 썼다.“벼슬길에 종적을 거두고 고요한 곳에 몸을 쉬려한다. 성인의 경전을 안고 구름과 달 속에 노닐면서 사람들이 맛보지 못한 것, 즐기지 못한 것을 음미하고 즐기려 한다. 죽는 날까지 구양가 태자소사로 벼슬을 그만 두고 영주에 돌아가 만년을 마친 절의를 보존한 것처럼 위나라 거백옥이 자신의 얌심에 허물을 줄이려고 노력한 것을 따라 인정의 종이 친 후에도 밤길을 다닌다는 기롱( 70세가 넘어서 벼슬살이를 하는 것을 놀림)을 면하여 바야흐로 이 정자의 이름에 저버림이 없으려고 이 내력을 기록하여 맹세한다”

만산일폭루에서는 포천계곡을 가르는 폭포가 장쾌하게 들린다. 소리가 맑고 물이 깨끗해 ‘귀를 씻을 만(洗耳)’하다. 삼단으로 펼쳐지는 폭포가 한눈에 들어오고 멀리 가야산 꼭대기 칠불봉이 병풍처럼 막아선 모습도 보인다. 가을이 끝나가지만 아직은 나무에 단풍이 무성하다. 계곡으로 낙하하는 낙엽과 계곡물에 쓸려가는 홍엽의 물결이 잘 찍은 영상물이다. 산마루에서 계곡을 타고 달려가는 바람소리, 바람이 지나가고 난 뒤 울려오는 폭포 소리가 통쾌하다. 이 아름다운 정자를 이원조는 이렇게 노래했다.

늦게 돌아옴을 한탄치 아니하네

올해가 육순이 되는 해라네

참으로 세상의 생각을 잊음이 아니오

애오라지 한가한 몸을 기를 수 있네

벽지에 처하니 심신이 평온하고

황무지를 개척하니 안목이 새롭네

산림에 사는 것이 본분이니

조물주는 나에게 성내기 마시길

-이원조의 시 ‘만귀정

(이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.)