통일의 웅지 담아 한글자 한글자…새로운 본보기를 창조하다

경주에는 수많은 문화유산이 남아있다. 금석문도 예외가 아니다. 국보 25호로 지정된 태종무열왕릉비는 삼국통일의 초석을 쌓고 백제를 멸망시킨 뒤 전쟁의 와중에 세상을 떠난 태종무열왕의 능비이다. 이 비는 경주의 금석문을 대표할 만한 매우 중요한 문화유산이다. 석비의 형식이나 비액(碑額)의 새김이 이전에 없었던 새로운 것이며, 이후로 이를 전범(典範)으로 우리나라 석비의 형식이 전개되었기 때문이다. 통일전쟁의 과정에서 당의 문화를 전격적으로 수용(受容)했지만, 서안비림이나 소릉비림의 당나라 비석과 비교해도 전혀 뒤지지 않는 최고의 걸작으로 남았다. 게다가 고려 초까지 우리나라 석비의 전형으로 여겨져 주요한 전통이 되었다. 또 왕릉의 주인공이 무열왕이라는 사실을 밝혀주는 구체적인 증거이기도 하다.

석비는 일반적으로 귀부, 비신, 이수로 이뤄져 있다. 귀부(龜趺)는 거북 받침돌이고, 비신(碑身)은 말 그대로 비문이 새겨진 몸돌이다. 이수(이首)는 용이 조각된 비신 위의 덮개돌이다. 태종무열왕릉비는 비문이 새겨진 몸돌이 남아있지 않다.

조선 중기 경주부윤을 지낸 구암 이정이 스승 퇴계에게 이 비석에 대해 의논한 내용이 퇴계집에 나온다. 당시에 몰지각한 사람들이 비석을 뽑아내어 깎아 다른 용도로 쓰고 있었는데, 이를 되돌려 세우는 것이 가장 좋겠지만 이미 작게 깎이어 남은 부분과 서로 맞지 않을 것이라 하였다. 그러면서 이전의 비석 인본(탁본)을 다른 돌에 새겨 세우는 것이 더욱 좋을 것이라 하였다. 이런 내용을 볼 때 조선 중기까지 비신의 많은 부분이 남아 있었고, 선비들도 이 비의 상태를 알고 있었던 것으로 보인다.

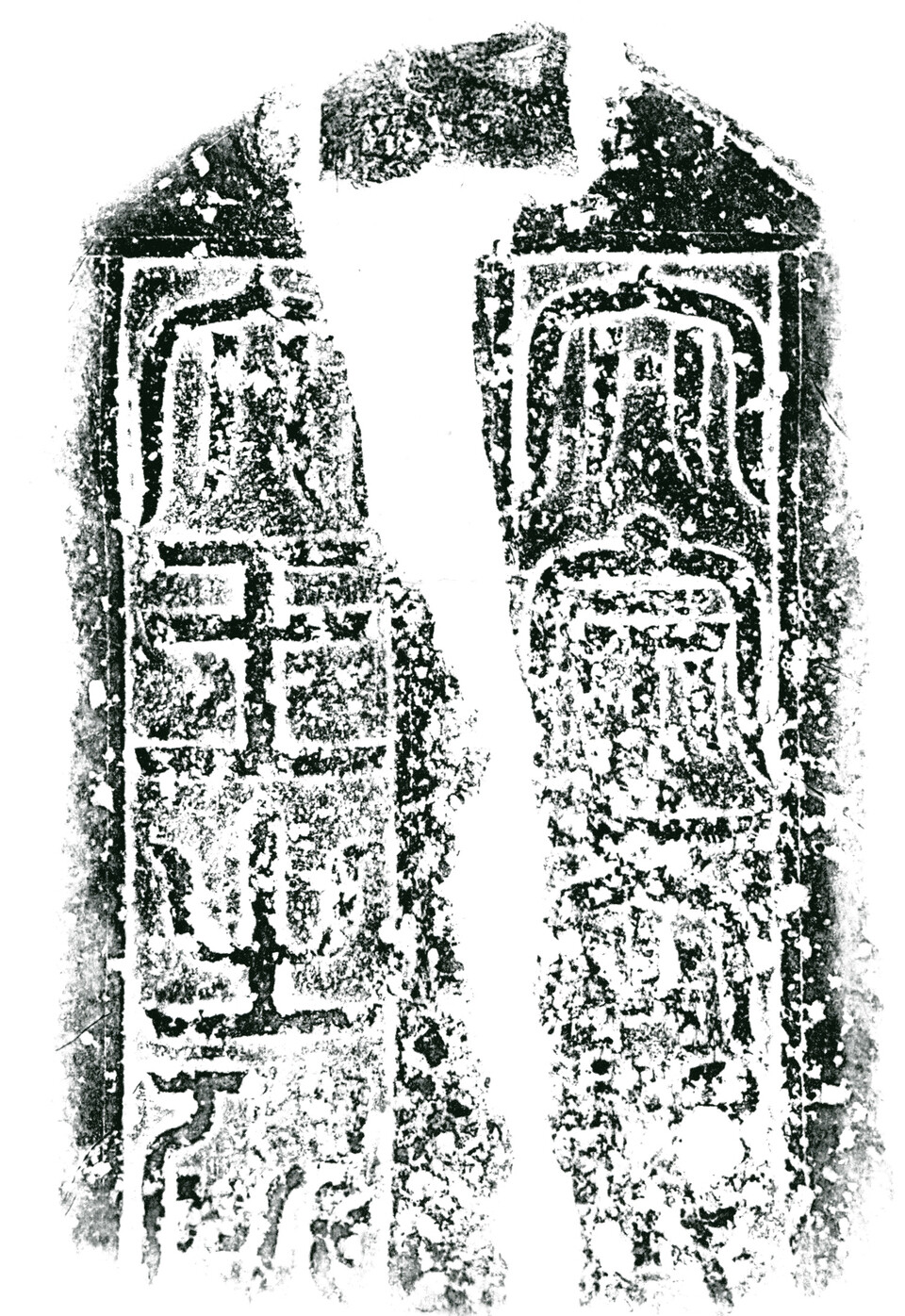

지금 이 비석의 비편으로 전하는 것이 2개가 있다. 모두 구양순 서풍으로 단정하고 수려하게 새겼다. 이제 남아있는 태종무열왕릉비의 귀부와 이수, 비액에 대해 자세히 살펴보자.

△통일의 웅지를 석비에 담아내다

신라는 생존을 위한 동맹을 구하는 과정에서 마지막으로 당나라를 찾게 되었다. 648년 선덕왕의 명으로 사행길에 오른 김춘추는 당나라가 신라와 손을 잡을 수 있도록 상당히 많은 제안을 선제적으로 하게 된다. 바로 당의 연호를 쓰고, 당의 복제(服制)를 수용하는 등, 거의 모든 외교의 영역에서 당의 제도를 받아들이며 군사적인 동맹을 맺게 된다.

이러한 과정에서 당비(唐碑)의 형식이나 유행 서풍(書風)이 전격적으로 수용되는데, 태종무열왕릉비가 그 구체적이고 대표적인 사례이다. 이는 지속적인 교류와 문화적인 교섭으로 필요에 따라 선택적으로 수용된 것이다. 이후 시간의 흐름과 문화의 차이에 따라 변용(變容)되고 신라화 된다.

신라 비의 형식을 보면, 자연석을 거의 그대로 활용하여 글자를 새겼다. 그다음 글자를 새기는 부분만 조금 손질하여 비석을 세웠다. 568년 진흥왕 순수비에 이르러서야 육면체의 돌을 다듬어 지대석에 홈을 파서 비를 꽂고, 위쪽을 다듬어 덮개돌을 얹었다. 그러던 것이 통일전쟁의 와중에 세상을 떠난 무열왕의 능비에 완전한 형식으로 등장한다.

하지만 여기서도 당과 다르게 표현된 부분이 존재한다. 그것은 탁월한 조각 수법과 귀부와 비신의 폭의 차이다. 양감이 큰 이수의 표현과 힘차게 솟은 귀부의 머리는, 여러 곳의 섬세하고 아름다운 조각과 함께 보는 이의 감탄을 자아낸다.

이수와 비신의 폭에 비해 귀부의 폭이 넓고 안정적인 것이 또 하나의 두드러진 차이점이다. 현재 남아있는 당대의 비석을 보면, 한결같이 귀부의 폭과 비신의 폭이 거의 같다. 일부러 깎아 놓은 것처럼 폭이 같아 매우 불안정하게 보인다. 서안비림박물관의 당비를 비롯해 필자가 직접 본 대부분의 비석이 그러했다. 그러나 태종무열왕릉비는 귀부의 크기가 비신과 이수에 비해 적당한 비례로 커서 매우 안정감 있게 보이고 아름답다.

△새로운 본보기를 창조하다.

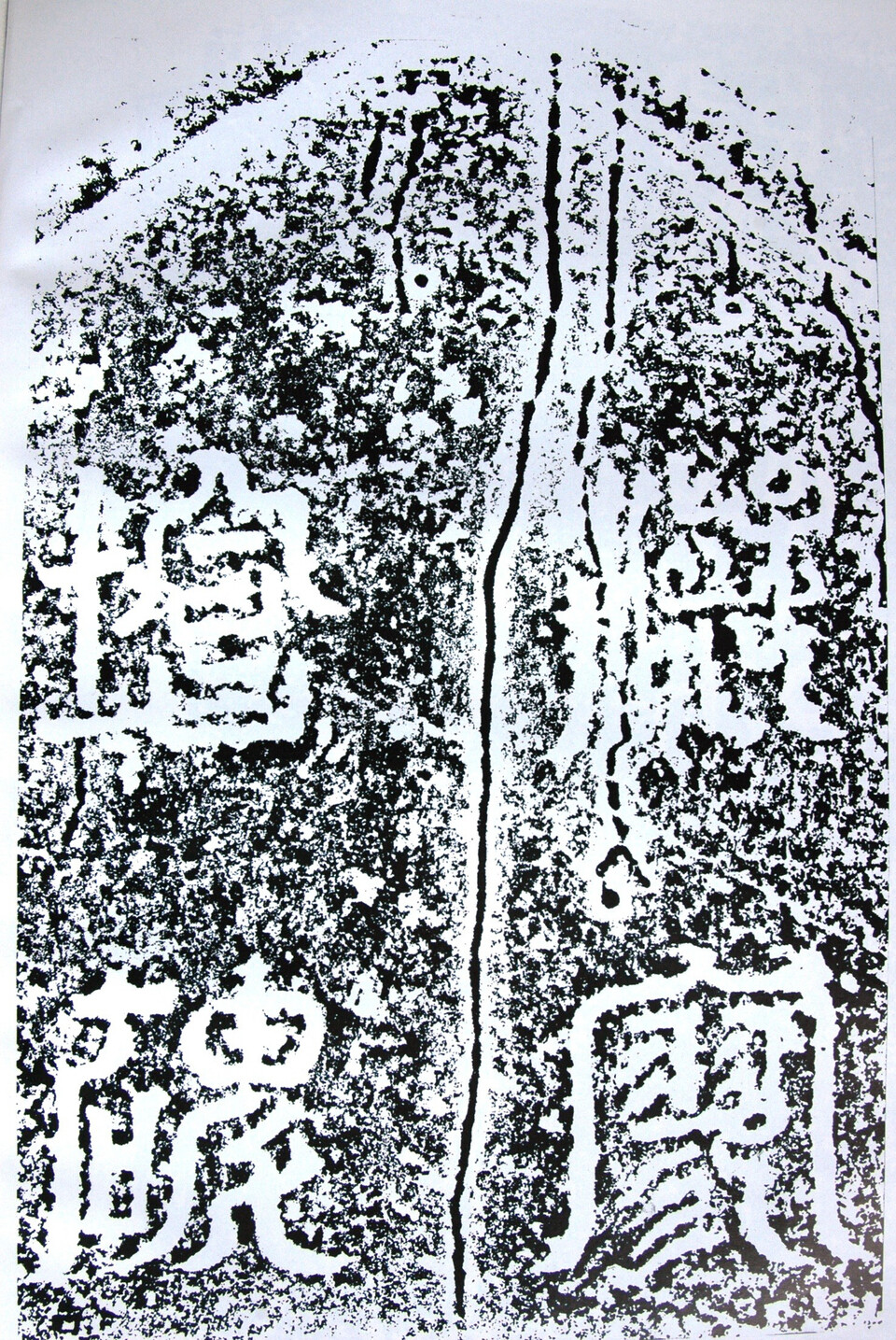

비액 글씨의 점과 획을 살펴보면, 가로획은 대체로 곧은 직선으로 표현되었다. 굵고 힘찬 획으로 반듯하고 날카롭게 그었다. 획의 시작 부분이 한쪽으로 치우쳐 예리하게 깎인 듯하여, 해서 획의 첫 부분처럼 느껴진다. 마지막 부분 역시 한쪽으로 치우쳐 뾰족하게 처리하였는데, 마치 예서 획의 마무리와 닮았다.

한나라 비액에 주로 전서가 채택된 이래, 예서의 획과 기법이 전서에 수용되어 융화되었다. 이 비액에도 그대로 적용된다. 세로획은 완만한 곡선을 통해 내재된 탄성을 느낄 수 있고, 끝이 뾰족하게 마무리되어 뱀의 꼬리를 연상케 한다.

필획은 전체적으로 지나친 곡선의 장식성을 배제하여 단정함으로 위엄을 갖추고, 탄력적이고 완만한 선으로 강력한 힘을 내재시킨 것으로 파악된다. 북위와 수, 당 등 중국 전액의 서풍을 수용하였으나 같은 획이나 글자는 찾아보기 어렵다.

다음으로 비액 글씨 낱자의 짜임을 살펴보자. 정방형에 가까운 짜임 속에 적절히 필획을 배치했다. 획 사이의 공간을 넉넉히 유지하고 획을 굵게 하여, 중국의 비액과는 다르게 표현하였다. 대부분의 낱자를 좌우대칭으로 구성하여 교묘함을 더하였다. 가로획이나 ‘之’자의 제2획은 양 끝을 대칭으로 표현하는데 더욱 공을 들인 것이 분명하다. ‘太’, ‘宗’, ‘武’, ‘大’ 등의 글자에 표현된 종 모양으로 감싸 안은 획은 끝을 밖으로 벌려 마무리하며 대칭을 이루도록 배려하였는데, 상승감과 역동성을 느낄 수 있다.

비액을 하나의 작품으로 보고, 전체적인 어울림을 살펴보자. 이수의 가운데를 규수형( )으로 공간을 확보하여 다듬은 다음, 직사각형의 틀을 2행으로 구획지어 각각 4자를 배치하였다. 글씨를 새긴 공간을 두 마리 용의 다리와 발이 에워싼 형세에다, 바로 위에는 ‘쌍룡이 여의주를 희롱하는 것(雙龍戱珠)’을 조각하여 비액에 대한 관심을 더욱 집중시켰다.

먼 곳에서도 넉넉히 볼 수 있도록 획의 굵기와 공간을 적절히 안배하였고, 또 양각으로 입체감을 돋보이게 하였다. 당나라 비액의 구성은 이와 상당히 비슷하지만, 글자 수도 많고 자획의 굵기가 가늘고 결구와 장법이 지나치게 장식화된 것이 차이가 있다.

△비의 형식과 비액의 서풍이 전통으로 이어지다.

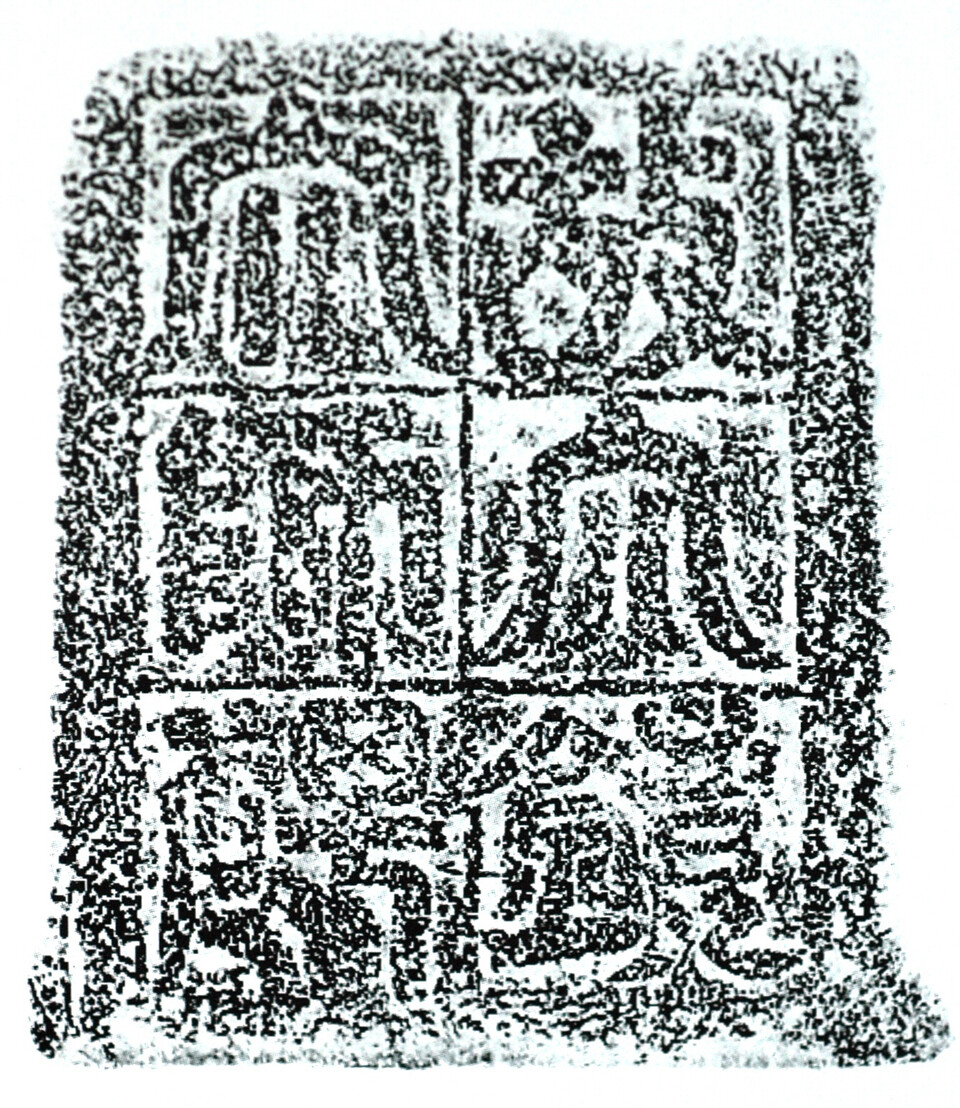

태종무열왕릉비액은 특히 사천왕사지 비액과 천관사지 비액을 거쳐 역사적으로 정형화된 것으로 보인다. 이들 비액의 서자(書者)는 태종무열왕릉비액의 서자와 동일인이거나, 적어도 사제관계에 있는 인물로 생각된다. 서풍이 매우 닮은 데다 김인문의 생존 시기와 비슷하고, 또 왕이거나 왕에 버금가는 인물의 비액이기에 그렇다. 뒤이어 흥덕왕릉비액 편과 나말여초의 선사탑비의 비액에서도 이러한 전통을 확인할 수 있다. 이 비액 서풍의 전통이 거의 300년 지속되었다.

고려 초의 ‘실상사수철화상능가보월탑비’(893)나 ‘실상사증각대사응료탑비’는 건립 시기도 가깝고, 비액의 서풍도 둘 사이에 닮았다. 이들 역시 태종무열왕릉비액의 전통을 이은 것이다. 서자 역시 동시대의 관련 인물이 아닐까 생각한다. ‘영월흥녕사징효대사탑비’(944)와 ‘보리사대경대사탑비’(939) ‘비로사진공대사보법탑비’(939)의 비액도 서로 흡사한 서풍으로 태종무열왕릉비액의 전통을 계승하였다. 이들의 서자도 동시대의 관련 인물일 가능성이 짙다. 이러한 전통의 성립과 계승은 아마 세계적인 대제국 초당(初唐)의 문화예술 세례를 받은 서자 김인문의 역량과 삼국통일의 초석을 놓았던 위대한 군주의 비액이라는 점이, 비액 자체의 예술성과 더불어 인식되었기 때문에 생겨난 전통으로 볼 수 있을 것이다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.