빼어난 재능 못다 펼친 신라말 '비운의 천재' 흔적 고스란히

숭복사비는 원래 현재 경주시 외동읍 말방리의 숭복사지에 헌강왕의 명으로 최치원(崔致遠, 857~908년 이후)이 짓고 써서 세운 비이다. 신라 하대를 연 원성왕과 경문왕계 왕실의 숭복사 중건에 따른 사적을 비에 담았다. 곡사(鵠寺)와 원성왕릉 및 숭복사에 대한 왕실의 관심과 건립에 대한 내력을 자세히 기록하였다. 최치원의 부친이 왕실의 일에 협력한 내력을 헌강왕이 거론하며 명을 내렸기에 최치원으로서는 더욱 정성을 다하여 비문을 짓고 글씨를 썼을 것이다.

최치원의 글씨는 그의 문장과 더불어 고려 전기까지 주요한 흐름으로 자리 잡아 나말여초 서예사를 설명할 수 있는 가장 효과적인 서풍으로 보인다. 지금까지 그의 친필로 확인된 것은 숭복사비와 진감선사비 밖에 없기에, 비록 비편으로 남은 것이지만 아주 소중하다. 더욱이 경주에 남은 최치원의 구체적인 자취를 살피기 어려운 지금, 그의 필적이 남아 있는 숭복사비는 또 다른 감회를 불러일으킨다.

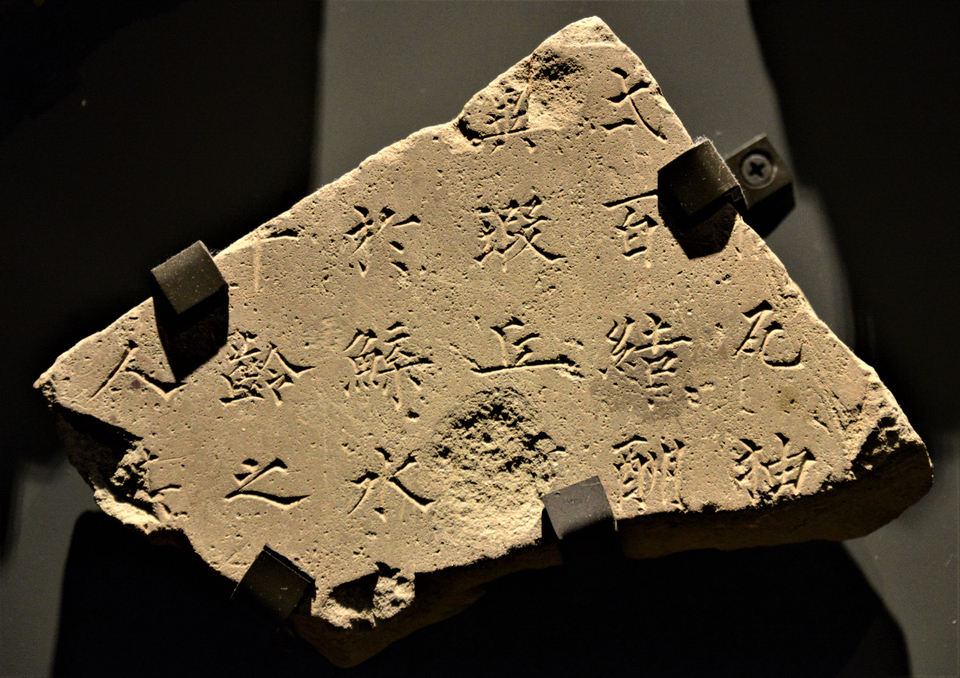

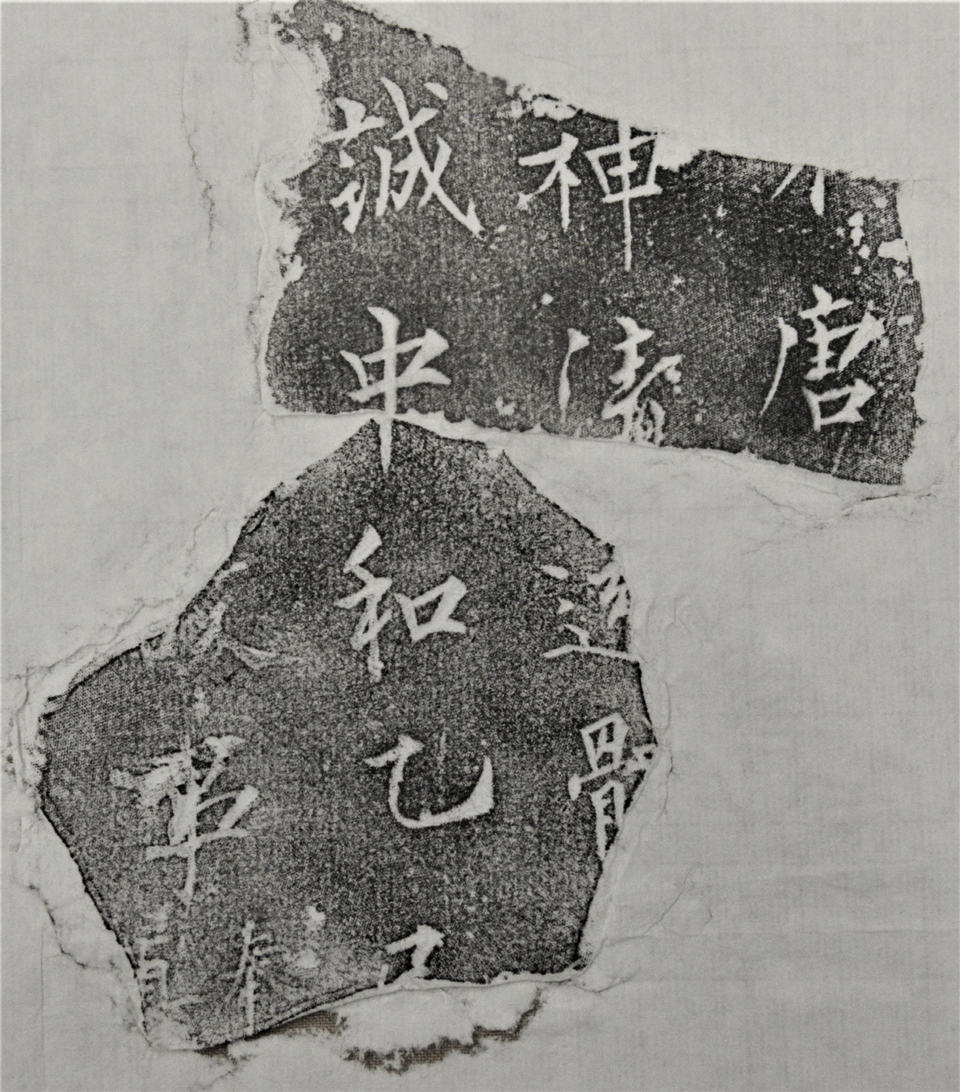

애초에 세운 숭복사비는 15개의 비편으로 전하고, 비신과 이수를 지고 있던 쌍귀부는 국립경주박물관 초입에 옮겨져 있다. 숭복사지에는 복원한 숭복사비가 세워져 있다. 이수는 쌍계사진감선사비의 이수를 본떠 조각하였다. 비문은 같은 비의 글씨를 집자(集字)하여 새겼다. 비석 받침은 기존의 숭복사비 귀부를 본떠 조각하였다. 비액은 전서로 ‘숭복사비(崇福寺碑)’라고 세로로 두 줄 두 글자씩 양각하였는데, 원로 서예가인 심천 한영구 선생의 글씨이다.

△원성왕릉과 숭복사

원래 파진찬 김원량(金元亮)이 지금의 원성왕릉 자리에 곡사를 창건했다. 김원량은 원성왕의 어머니 소문태후의 외숙이며 왕비 숙정왕후의 외조부이므로 원성왕과 가까운 친척이다. 원성왕이 죽자 풍수지리설에 따라 곡사 자리를 매입하여 왕릉으로 삼았다. 이런 까닭에 곡사는 원래의 자리에서 오리 남짓 떨어진 지금의 말방리에 이전하게 되었다. 고니 모양의 바위에 기대어 절이 있었기에 고니 곡(鵠)자를 써서 곡사라 하였다. 이 절이 숭복사의 기원이 되는 셈이다.

38대 원성왕은 무열왕계의 김주원(金周元)을 따돌리고 왕위에 올랐다. 내물왕의 후손으로 무열왕계의 중대를 끝내고 신라 하대를 열어젖힌 주인공이다. 원성왕은 자신이 죽기 전 유언으로 산에 장례지낼 것을 명하였다. 장지를 가리기가 어려워 곡사를 지목하여 왕릉으로 삼게 되었다. 곡사는 지금의 숭복사지로 옮기고 곡사 터에는 원성왕릉을 만들었다.

이후 잦은 왕위 계승의 다툼 때문에 60여 년 동안 8대의 왕을 거쳐 헌안왕의 사위인 경문왕이 즉위하였다. 옮겨진 곡사는 그동안 방치되어 있었다. 이에 경문왕이 불사를 일으키기로 발원하였는데, 꿈속에서 원성왕의 가르침과 격려를 받고 대대적으로 중수하기에 이른다. 그러나 곡사를 중수하고 새로운 정치를 펴기도 전에 경문왕이 죽고 아들 헌강왕이 왕위에 올랐다.

헌강왕 11년 885년 가을에 곡사의 이름을 ‘크고 높은 복’을 뜻하는 대숭복사(大崇福寺)로 바꾸도록 명하고, 관리에 필요한 여러 가지 체제를 갖추도록 하였다. 경문왕이 곡사를 중수할 때 신라 하대의 중시조 격인 원성왕의 복을 비는 데 초점을 두었고, 헌강왕은 부왕인 경문왕의 뜻을 이어서 후손들에게 물려주려 하였다. 헌강왕 12년(886) 봄에 885년 당나라에서 귀국한 최치원에게 명하여 비문을 짓도록 하였다.

△최치원이 짓고 쓴 숭복사비

현재 전하는 숭복사에 관한 역사적인 기록은 대부분 숭복사비 비문에서 비롯되었다. 『삼국유사』에는 단편적인 기록이 남아 있을 뿐이다.

최치원이 지은 비문은 헌강왕과 정강왕이 죽고 나서 진성왕이 즉위한 뒤에야 완성하였다. 최치원이 직접 글씨까지 써서 비석을 세운 때는 888년(진성왕 2) 2월 이후 889년 봄 초적의 난이 극성을 부리기 전으로 추정된다. 학자에 따라서는 896년에 건립되었다는 견해도 있다. 처음 세운 비는 숭복사와 같이 조선 전기에 파괴된 것으로 보고 있는데, 20세기 들어 깨어진 비편이 발견되었다. 비편의 필적을 최치원의 글씨로 추정할 수 있는 근거는 두 가지이다.

하나는, 기록으로 전하는 숭복사비 비문에 최치원 자신의 글씨라는 강한 암시를 주는 내용이 서문과 명문의 두 곳에 나온다. 자신의 필치가 아니면 쓸 수 없는 지극히 겸손한 내용을 비문에 표현하였으므로, 최치원이 직접 쓴 것으로 짐작할 수 있다.

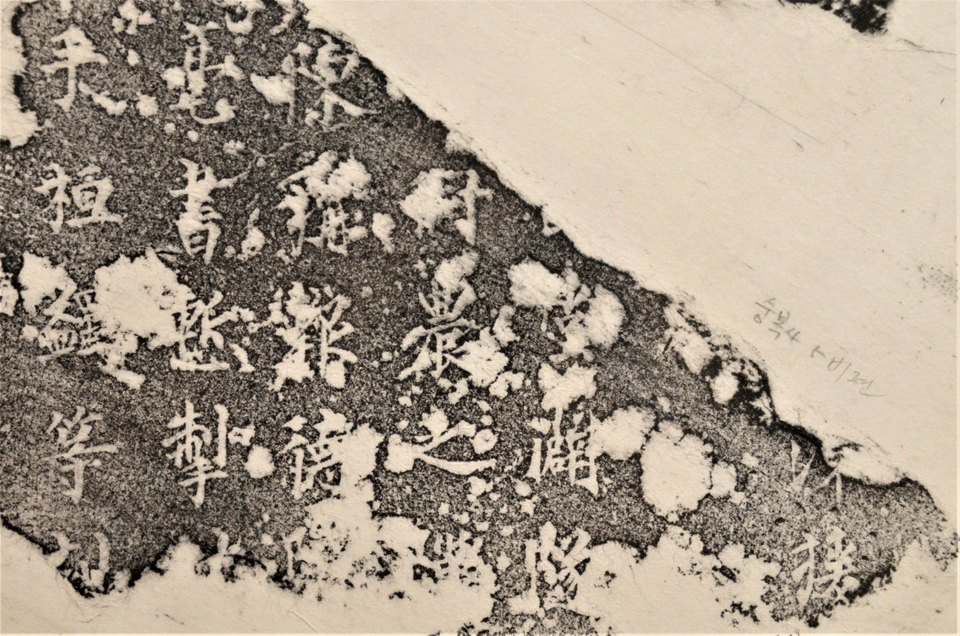

또 하나는, 지금까지 수습된 15개의 비편에 새겨진 필적으로 추정할 수 있다. 최치원이 짓고 쓴 쌍계사진감선사비의 글씨와 비교해 보면, 필획의 특징과 자형의 짜임이 흡사하여 같은 사람의 필적임을 확신할 수 있다. 이를 연구한 대부분의 학자들은 최치원의 글씨라고 주장한다.

△최치원 글씨의 유래와 서풍의 확립

최치원은 12세에 당나라에 유학하여 18세에 빈공과에 급제한 천재다. 그가 지은 계원필경집을 헌강왕에게 올리는 글에서 ‘남이 백번 하면 나는 천 번 한다.(人百己千)’, ‘머리카락을 매달고 무릎을 찌른다.(懸頭刺股)’고 하여 어린 나이에 남다른 노력과 인내로 공부하였음을 술회(述懷)하였다. 유학 전에는 신라에서, 그 후 당에서 문장과 글씨를 수련했을 것이다.

당시 당에서 수용한 구양순(歐陽詢) 서풍이 신라화 되어 요극일(姚克一) 등에 의해 꽃을 피우고 있었는데, 최치원도 이를 배웠을 것이다. 유학 당시 당에서는 유공권(柳公權)의 서풍이 대대적으로 유행 중이었다. 유공권의 서풍은 구양순의 골격에 안진경 필획의 특징을 섞어 이상적으로 조합해 낸 것으로, 최치원은 이를 수용하여 자신의 것으로 만들었다. 이전에 배운 신라의 전통 서풍과 당나라에서 유행하던 서풍을 자신의 입장에서 융합하여 이른바 ‘최치원체’를 확립하였던 것이다. 당나라의 서풍과 닮았지만 꼭 같지는 않고, 신라의 서풍을 기반으로 했지만 촌스럽지 않으며, 개성을 드러내었지만 괴이하지 않은 서풍으로 완성시켰다.

△숭복사비 비편에 드러난 최치원 서예의 특징

숭복사지에서 수습된 비편은 현재까지 모두 15개이다. 비편은 크기나 새겨진 글자 수가 제각기 다르지만, 하나같이 최치원의 진감선사비보다 행서풍이 더해진 것으로 비교된다. 비편에 남아있는 글자는 100여 자이다. 그중에 비교적 완형에 가까운 자형을 유지하고 있는 글자(47자)를 위주로 살펴보면, 자연스럽게 ‘숭복사비’ 서풍의 특징을 확인할 수 있다.

숭복사비 글씨의 특징은 진감선사비와 마찬가지로 굳세면서도 탄력적으로 유연하게 휜 필획에 있다. 또 다소 거칠면서도 마른 질감이 느껴지며 획의 굵기나 진행 방향에 변화가 많다는 점이다. 이는 필압과 필속을 의도적으로 달리하여 역동적인 획을 나타낸 것이다. 이러한 필법으로 획을 구사하면, 거칠고 소박하면서도 힘찬 획을 표현할 수 있다. 낱자의 짜임은 자형의 중심이 되는 획을 길고 강하게 표현하여 만들었다.

전체적으로 서체가 해서이지만 조금 흘려 쓴 듯 행서의 기운이 많아 생동감이 넘친다. 진감선사비와 더불어 행서의 기운을 많이 섞은 것은, 최치원이 당에서 귀국한 지 오래지 않아 그 연장선상에서 글씨를 쓴 까닭으로 보인다. 귀국 전 황소의 난을 진압하던 당나라 장수 고병의 막하에 종군하던 최치원은, 4년간 만여 편의 문장을 짓고 썼다고 하였다. 전쟁의 와중에 다양한 문서를 짓고 쓰던 최치원은 자연스럽게 행서풍의 글씨를 주로 썼을 것이다. 시간을 다투는 급박한 상황 속에서 쉽게 읽을 수 있으면서 비교적 빠르게 쓸 수 있는 서체는 행서이기 때문이다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.