국보급 편액에 하마비까지…시대 주름잡던 명필 경연장 방불

경주시 안강읍에 있는 옥산서원은 회재(晦齋) 이언적(李彦迪, 1491~1553) 선생의 학덕을 기리기 위해 1572년 세워졌다. 사적 제154호인 국가문화유산이다. 2010년에 양동마을 일원으로 유네스코 세계문화유산에 등재되었으며, 2019년 한국의 서원 아홉 중 하나로 거듭 등재됐다.

금석문을 보는 관점에 따라 다르겠지만, 편액(扁額)의 글씨도 넓은 의미로 금석문에 포함할 수 있다. 편액은 건물의 이름을 써서 내다 건 것이다. 건물 기둥에 내다 건 주련이나 시문, 기문 등을 판자에 새겨 내건 것은 편액까지 아울러 현판이라 한다. 편액 글씨는 건물 주인의 의식적 지향점이나 주변의 환경 등을 고려하여 글씨의 내용과 서풍을 맞춰 쓴다. 이는 오래전부터 편액서를 쓰는 규범으로 전해져 왔다.

자옥산 아래 계곡 자계천을 따라 조영(造營)된 독락당 일원과 옥산서원은 조선 최고의 명필을 마음껏 감상할 수 있는 특별한 곳이다. 어느 하나 소홀히 지나칠 수 없는 서예 명품이다. 편액 글씨와 신도비는 물론, 용추와 세심대의 바위글씨에다 하마비까지 두루 살펴보는 데 가슴이 벅찰 지경이다.

이번 연재는 옥산서원의 글씨를 중심으로 살펴보고, 독락당과 바위글씨는 다음에 다루기로 한다.

△조선 중기의 글씨 신동 이산해

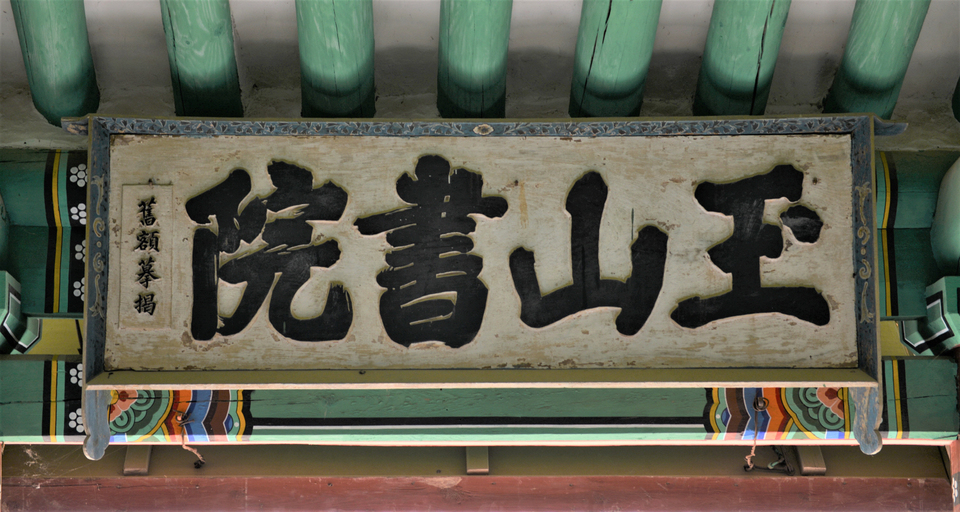

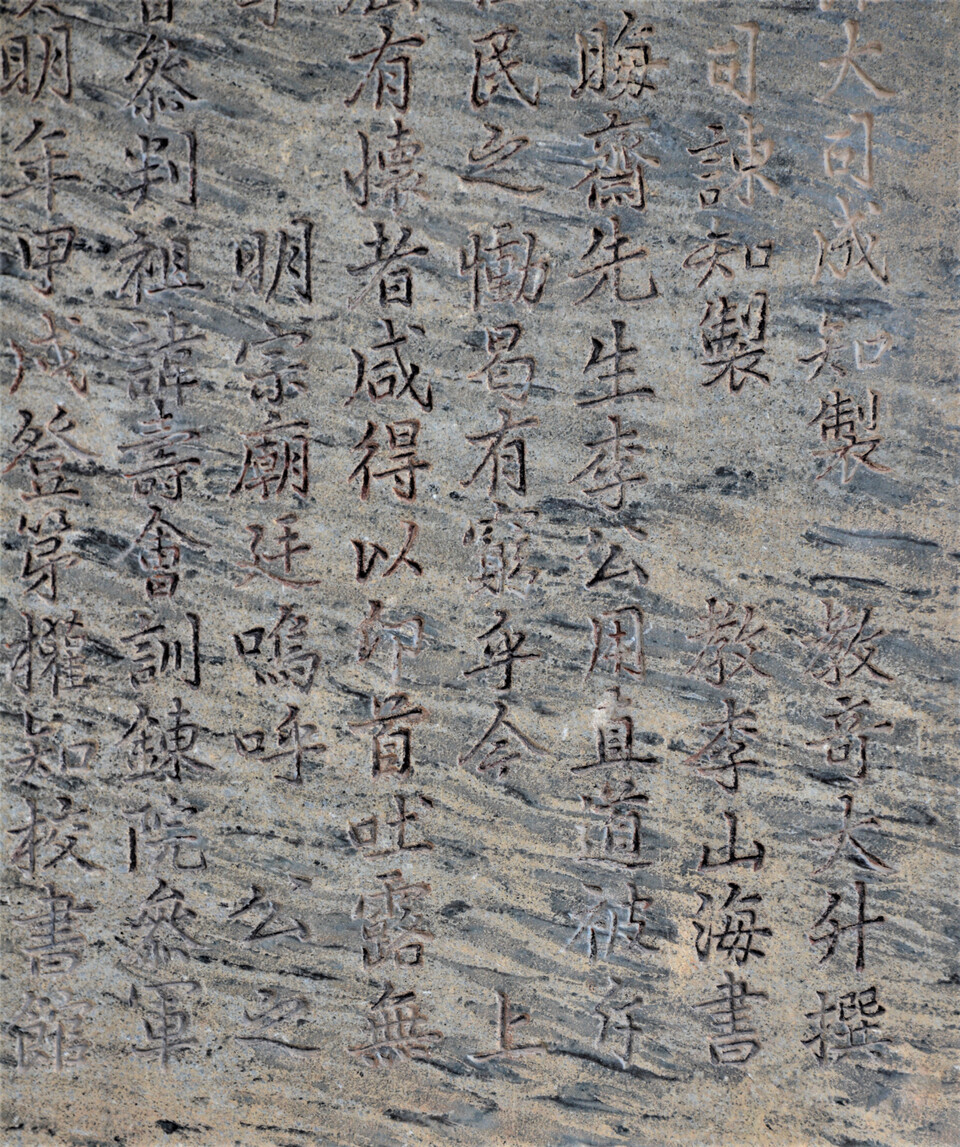

아계(鵝溪) 이산해(李山海, 1539~1609)는 선조 때의 고위 관료로 문장가이자 명필로 이름이 났다. 여섯 살 때부터 큰 글씨에 뛰어나 동자(童子) 명필로 전한다. 명종의 어전에서 병풍을 쓴 일화와 독서당의 학자들에게 큰 글씨를 써 준 이야기가 그의 신도비에 기록되어 있다. 1574년 선조의 명으로 사액(賜額)한 글씨가 ‘옥산서원’ 편액이다. 현재 서원의 강당 건물인 구인당의 안쪽에 걸려 있다. 1838년 구인당의 화재로 원래의 편액은 소실되었다. 1839년 당시 헌종이 김정희에게 명하여 편액을 다시 쓰게 하여 사액하였고, 소실된 편액을 본떠 다시 새겨 안쪽에 걸게 된 것이다.

고려 말 전래되어 조선시대에 유행하던 대자 글씨는 원나라 설암 서풍의 영향을 받은 경우가 많다. 설암(雪庵)은 본명이 이부광으로 스님 출신의 서예가다. 당나라 안진경과 유공권의 서풍을 소화하여 큰 글씨에 특히 뛰어났다. 조맹부의 추천으로 환속하여 벼슬까지 하였다. 점획은 아주 굵으며 획의 시작과 마무리 부분을 과장되게 표현하고, 획의 방향을 바꾸는 곳과 꺾이는 부분도 뚜렷이 강조하여 전체적으로 강렬한 인상을 준다. 이산해의 대자 서풍도 이를 수용한 것으로 보이지만, 붓을 대는 부분이나 획이 꺾이는 부분이 부드럽게 표현되어 설암 서풍과는 결을 달리하는 독특한 풍격(風格)을 보인다.

아계는 대자 글씨와 해·행·초서에 두루 뛰어났는데, 옥산서원의 회재 선생 신도비도 1577년 대사간 재직 중 쓴 글씨이다. 신도비의 서풍은 행서의 기미를 조금 섞어 쓴 해서로, 조선 초기 토착화되어 유행한 송설 조맹부의 서풍이 일정 부분 보인다. 1585년 세워진 정암 조광조 신도비도 그가 썼다. 독락당과 평해 해월헌 편액 등이 남아 있다. 명필로 알려진 것에 비해 이산해의 글씨로 전하는 필적은 드물다.

△가장 한국적인 아름다움을 표현한 석봉 편액

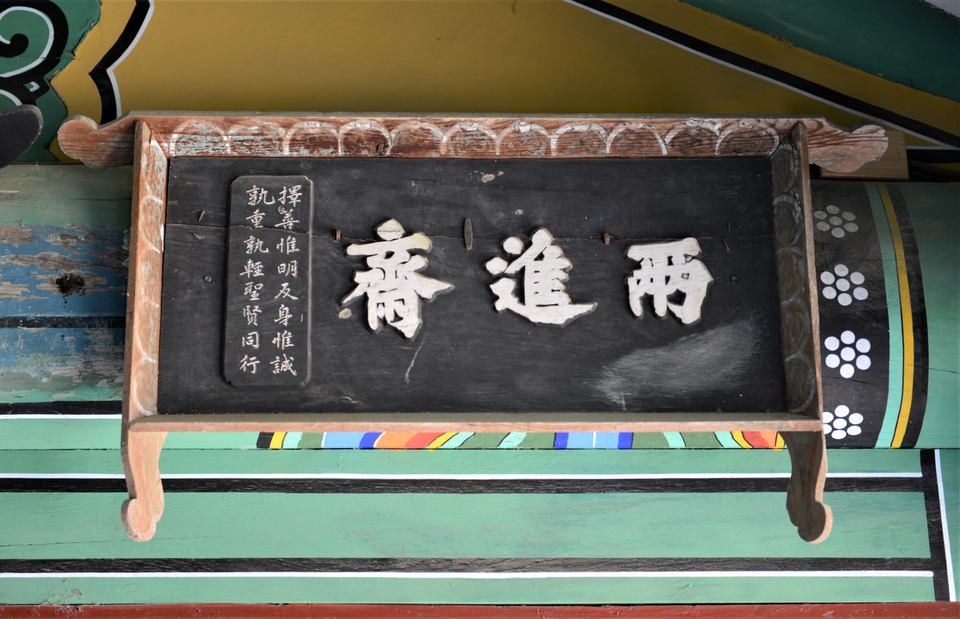

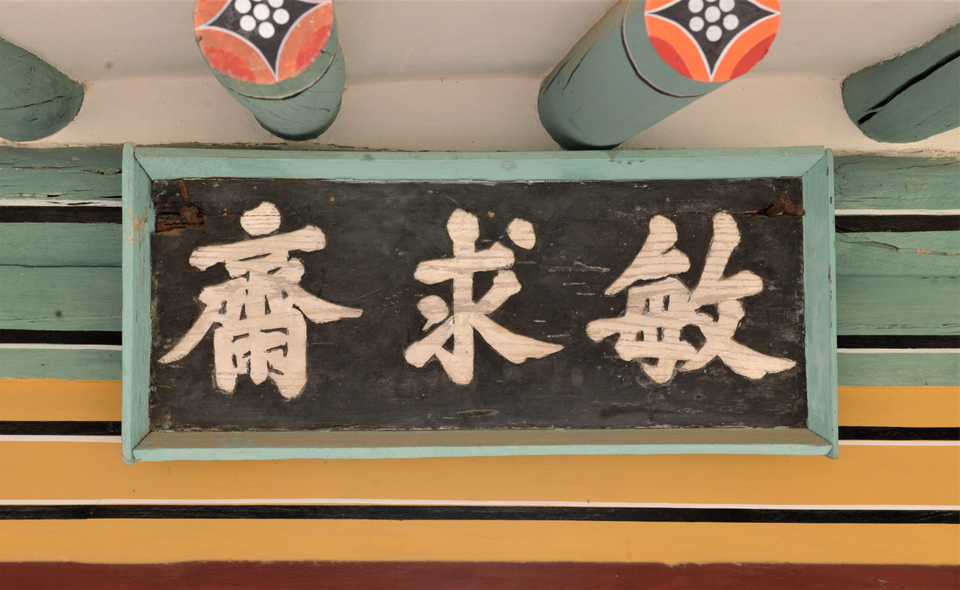

옥산서원의 여러 건물에 가장 많이 걸린 편액 글씨는 석봉(石峯) 한호(韓濩, 1543~1605)의 작품이다. 석봉 역시 선조 대에 활동한 인물로, 글씨로는 조선 중기 최고의 명필로 이름났다. 옥산서원의 역락문·무변루·구인당·해립재·양진재·체인묘 등의 편액이 모두 그의 글씨로 전한다. 서원이 건립될 당시에 썼다면, 30대의 초반 석봉의 글씨다. 도산서원 편액을 1575년 33세에 썼으므로 충분히 가능한 것으로 생각된다. 그가 쓴 모든 편액이 뛰어나 보이지만, 그중에 더욱 돋보이는 것은 단연 무변루 편액이다.

무변루는 건립 당시 대사성이던 초당(草堂) 허엽(許曄, 1517~1589)이 납청루(納淸樓)로 이름 지었는데, 우의정 소재(蘇齋) 노수신(盧守愼, 1515~1590)이 무변루(無邊樓)로 바꾸고 한석봉이 글씨를 썼다. 기본적으로 설암의 대자 서풍을 수용하였지만 중후하고 부드럽게 표현된 필획과 균형 잡힌 낱자의 짜임이 전체적인 조화를 이루었다. 높은 격조의 고상함을 갖추면서도 보편적인 아름다움을 드러내어, 보는 이가 누구든지 감탄을 자아내게 한다. 특히 중후함과 역동성을 아우른 변(邊)자의 마지막 파임 획은 더욱 돋보인다.

해립재와 양진재 편액은 설암 서풍의 진수를 보여주는 작품이다. 역락문·구인당·체인묘 등의 편액은 건물의 위상에 맞도록 무겁고 원만하게 필획을 구사하였다. 날카롭거나 각박하지 않게, 지나친 기교를 부리거나 특이하지 않게 썼다.

옥산서원 건물에 걸린 석봉의 편액은 모두 서원 중축 선상 건물에 있으며, 편액마다 뜻을 풀이해 작은 글씨로 새겨 놓았다. 편액에 쓰인 건물 이름의 뜻을 건립 당시 정승이었던 노수신이 풀이한 내용으로 전한다. 세필은 퇴계 서풍인지 석봉 서풍인지 가리기가 어렵다. 큰 글씨를 석봉이 썼으니 작은 글씨도 그가 쓰지 않았을까 하는 생각이 든다.

△추사 장년의 편액서

1839년(헌종 5, 기해)에 54세 형조참판이던 추사(秋史) 김정희(金正喜, 1786~1856)가 왕명으로 쓴 옥산서원 편액이다. 같은 서원에 왕명으로 두 번이나 사액한 경우가 있을까 싶다. 유네스코 세계문화유산에도 두 번 거듭 등재되었다. 우연의 일치겠지만, 옥산서원의 위상을 짐작할 수 있는 사례로 보인다.

추사의 편액은 석봉이나 아계의 편액과 분위기가 다르다. 획이 굵고, 획 사이가 좁아 밀집된 느낌의 설암 서풍과 구분된다. 획 사이를 넓게 표현하였고, 덤덤하지만 묵직하게 결구와 획을 구사했다. 세련됨을 의도적으로 배제한 느낌으로, 어쩌면 조금 못 쓴 것처럼 보인다. 서원의 위상에 따른 경건과 겸손을 추사가 글씨로 표현한 것 같다. 훗날 제주도 유배 이후 형성된 독특한 추사체의 기풍이 조금 보이기도 한다. 하지만 서풍의 기본은 추사가 스승으로 모셨던 중국 금석 서예의 대가 담계 옹방강의 영향으로 보이는데, 담계의 글씨는 구양순 서풍을 골격으로 하여 조금 부드럽고 중후하게 구사한 것이 특징이다. 원(院)자의 마지막 획과 편액 좌측 언저리에 쓴 작은 글씨에서 그러한 특징을 확인할 수 있다.

△소박하고 꾸밈없는 동재와 서재의 편액 글씨

옥산서원 뜰의 좌우에 민구재와 암수재라는 원생들의 기숙사가 있다. 이 건물에 걸린 편액의 글씨는 승지 모당(慕堂) 배대유(裵大維, 1563~1632)가 쓴 것으로 전한다. 그는 문장과 글씨에 뛰어났다고 전한다. 서원 건립 당시(1572년 이후)에 10세 남짓 되었으므로 그때 쓴 것은 아닌 것이 분명하고, 승지 벼슬은 광해군 재위 후반에 지냈으므로 1620년 전후에 쓴 것으로 보인다. 필획에 힘을 빼고 소박하고 담담하게 쓴 것이 건물의 기능과 명칭에 부합하는 것으로 생각된다. 배대유는 광해군 시절 계축옥사에 적극적으로 개입하여 주요 인사로 활동했기에 인조반정 이후 삭직되고 정계에서 축출된 것 같다.

옥산서원 경각과 비각의 편액 글씨는 지나칠 정도로 단정하고 반듯하다. 건물의 성격과 관계가 있는 것으로 보인다. 유네스코 세계문화유산 등재와 관련하여 옥산서원 건너편 마을 어귀에서 자계천 옆으로 옮겨진 하마비의 필적도 예사롭지 않은데, 서자가 누구인지 모르지만 같은 사람의 솜씨로 보인다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.