퇴계·석봉·이산해…조선 중기 섬세한 명필에 감탄만

독락당은 보물 제413호인 국가문화재이며, 2010년 양동마을 일원으로 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다. 독락당은 사간의 직책을 맡고 있던 회재(晦齋) 이언적(李彦迪, 1491~1553) 선생이 1531년 김안로의 재등용을 반대하다 좌천되자 낙향하여 증축한 일종의 별업(別業)이다. 회재는 10대에도 인근의 정혜사와 부친의 초막이 있던 이곳에서 적지 않은 시간을 보냈는데, 40대에 7년 정도 독락당 일원을 경영하며 산수자연을 노래하고 학문을 닦으며 지냈다. 이런 과정에서 주변의 네 산과 계곡의 다섯 곳 반석에 이름을 붙이고 사산오대(四山五臺)라 했다. 바로 선생의 자취가 곳곳에 서려 있는 유서 깊은 곳이다.

자옥산 아래 계곡 자계천을 따라 조영(造營)된 독락당 일원은 옥산서원과 더불어 조선 중기의 명필을 마음껏 감상할 수 있는 특별한 곳이다.

△위대한 선현의 자취와 어우러진 독락당의 편액

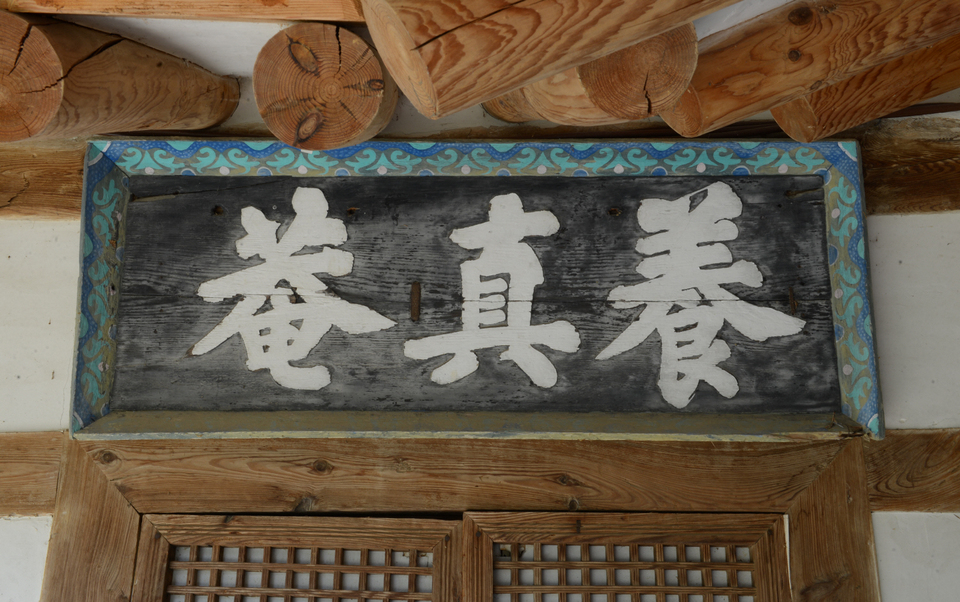

퇴계(退溪) 이황(李滉, 1501~1570) 선생은 회재 선생의 10년 후배로, 유학과 관료의 선배인 회재 선생을 존숭하고 경모하는 마음이 있었다. 회재 사후 1561년 아들 잠계(潛溪) 이전인(李全仁, 1516~1568)이 퇴계를 찾아뵈었다. 이후 퇴계를 스승으로 모시고 아버지가 남긴 유문을 퇴계에게 전하여 회재 선생의 행장과 사산오대(四山五臺)의 이름과 원조오잠(元朝五箴) 및 독락당의 양진암 편액 글씨를 1566년 전후로 받아온 것으로 보인다. 이런 사실은 퇴계가 독락당으로 보낸 편지 두 통으로 확인할 수 있다. 원조오잠은 1517년 27세의 회재가 새해 아침에 자신을 반성하고 덕을 닦기 위해 지은 글을 말한다. 사산(四山) 중 자옥산과 오대(五臺)와 용추 및 원조오잠을 퇴계가 친필로 써 보낸 것이 지금까지 남아 있다.

잠계는 자신뿐만 아니라 두 아들도 퇴계 문하에 출입하도록 하였다. 이런 과정에서 퇴계는 잠계의 호를 인정하고 회재 선생의 추숭(追崇)에 적극적으로 나선 것으로 보인다. 이러한 관계는 이후 옥산서원의 건립과정에 참여한 노수신, 허엽, 이산해, 기대승 등의 인물이 모두 퇴계 선생과 깊이 관련된 인물이라는 점에서 시사(示唆)하는 바가 크다. 옥산서원과 독락당의 편액도 이런 연장선상에서 쓰인 것으로 보인다.

회재 선생은 양재역 벽서사건(정미사화)과 관련된 모함으로 강계에 유배되어, 그곳에서 생을 마감했다. 이 사건이 사화로 비화될 때, 노수신(盧守愼, 1515~1590)도 3월에 이미 순천으로 유배되어 있다가 진도로 이배되어 19년 동안 유배당한 뒤, 선조 즉위년에 해배된다. 명종 대의 척신과 권신으로 윤원형(尹元衡, 1503~1565)과 이기(李기, 1476~1552)가 을사사화와 정미사화를 일으켰는데, 이기는 퇴계의 형인 온계(溫溪) 이해(李瀣, 1496~1550)를 무고로 죽게 했으며, 계청으로 퇴계를 삭직토록 한 적도 있다. 허엽(許曄, 1517~1580)은 윤원형과 이기를 탄핵한 일이 있으며, 이산해의 부친인 이지번(李之蕃, 1508~1575)도 퇴계의 제자로 윤원형을 탄핵한 적이 있고, 이전에 노수신도 이기를 탄핵한 적이 있다. 이러한 역사적 사실로 볼 때, 회재 선생을 모신 옥산서원이나 유적인 독락당과 관련된 편액과 바위글씨 모두 사림파의 일원으로 회재 혹은 퇴계와 관련된 인물이 남긴 것으로 판단된다.

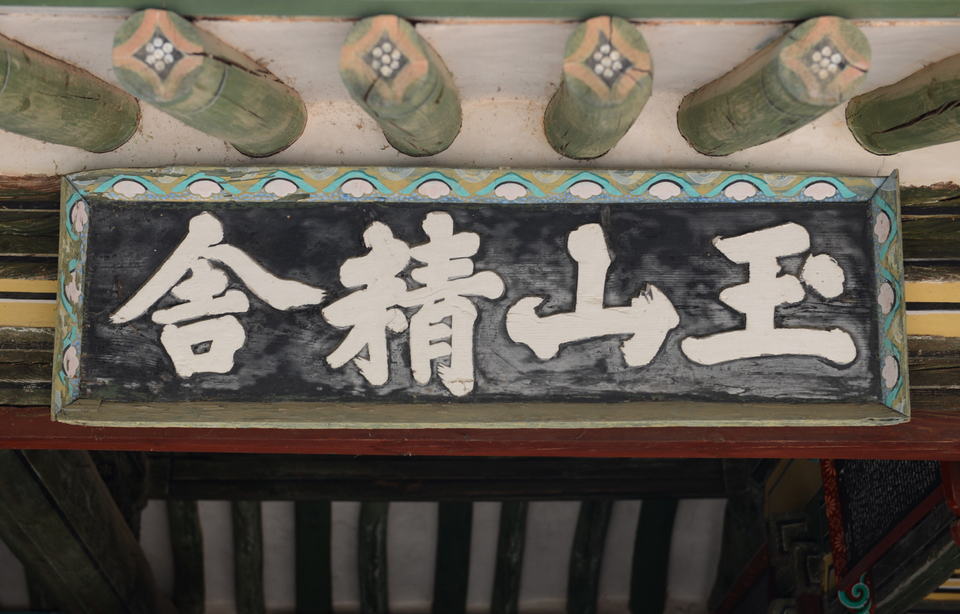

퇴계의 필적은 조선 최고 도학자의 분신이다. 양진암 편액은 순정하면서도 세련된 기품이 있어 그의 학문과 인품을 드러낸다. 선배 유학자를 존숭하는 마음이 필획에 가득하다. 의식적인 과장이나 기이함이 없고 볼수록 편안하다. 옥산정사 편액은 퇴계 특유의 대자서풍인데, 독락당에 전해오는 퇴계 묵적 ‘자옥산’ 에서 옥산 두 글자를 그대로 옮겨온 것을 확인할 수 있다. 나머지 두 글자는 같이 쓰지 않은 것으로 추정된다.

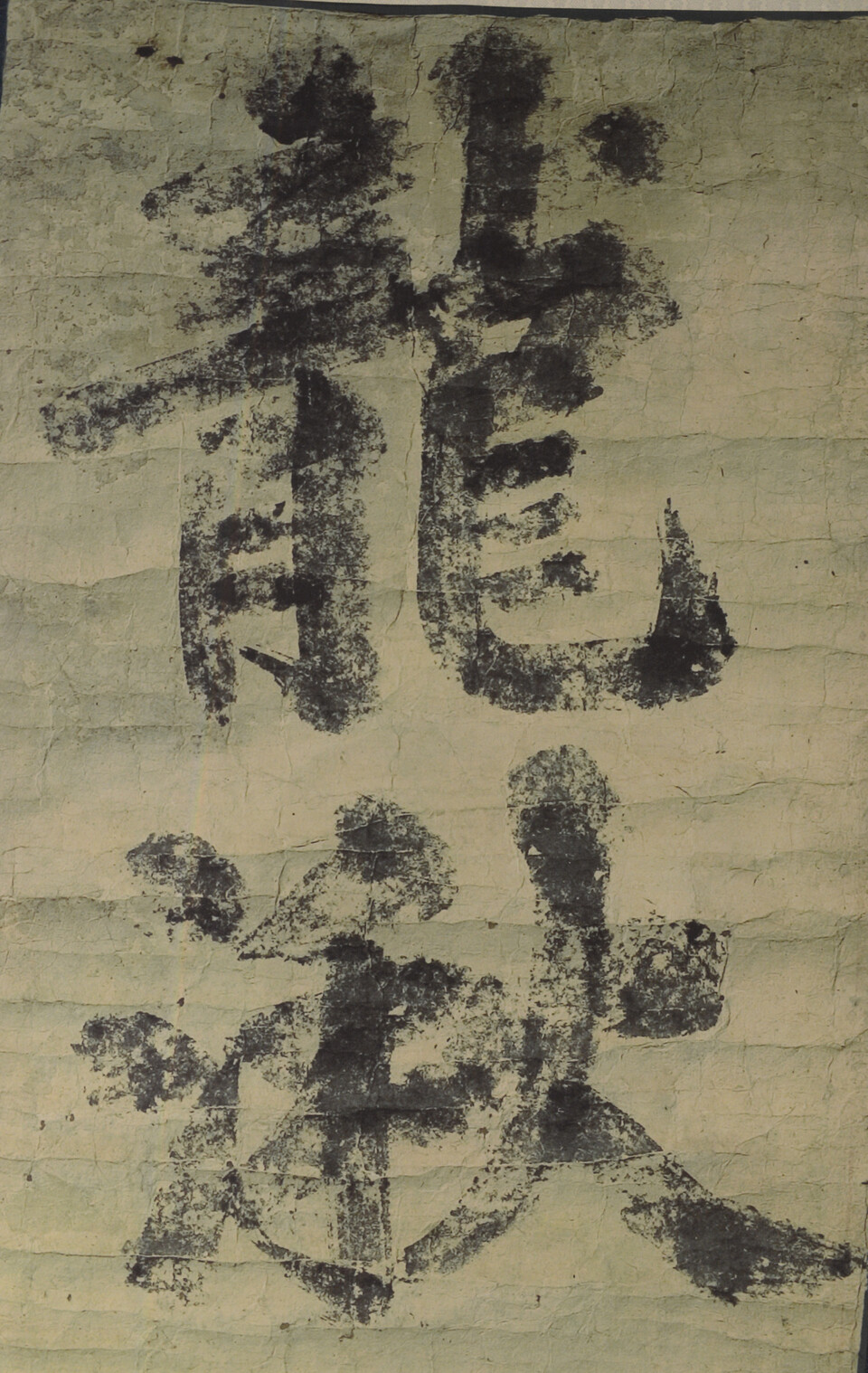

△자계천에 남은 퇴계 선생의 바위글씨

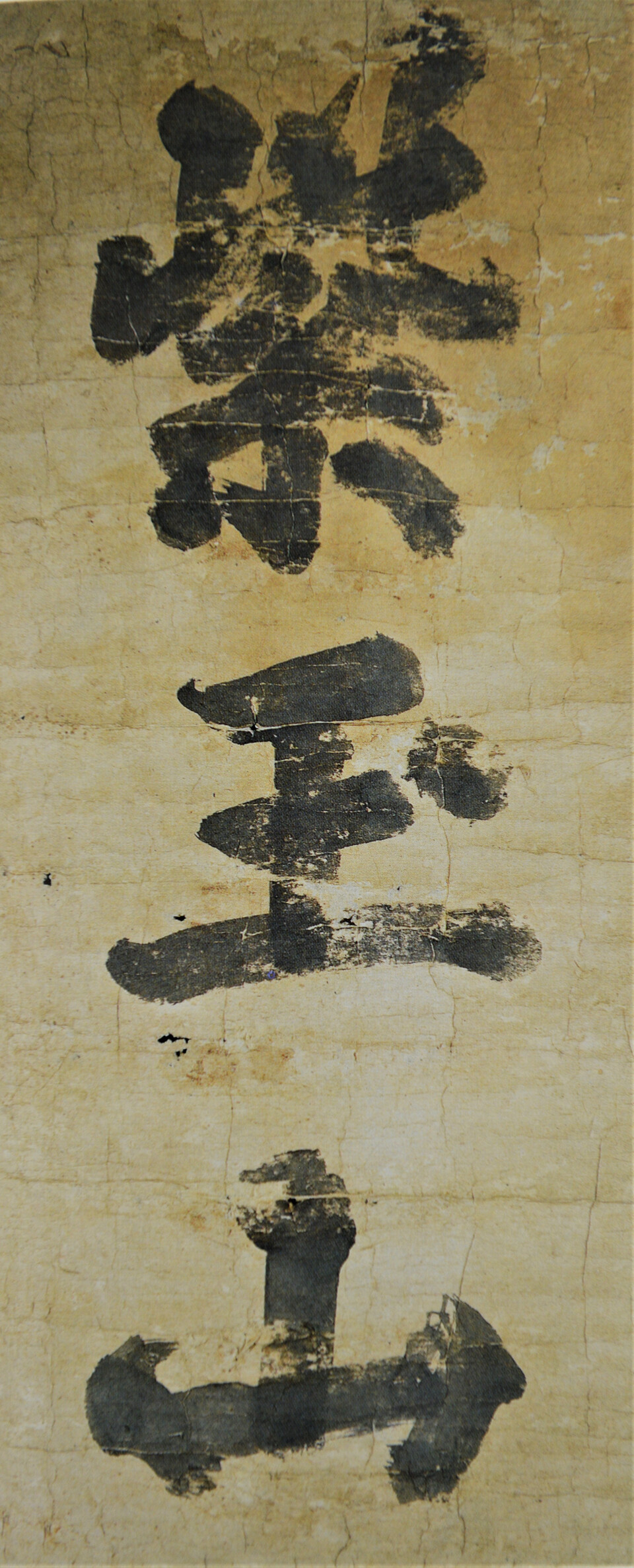

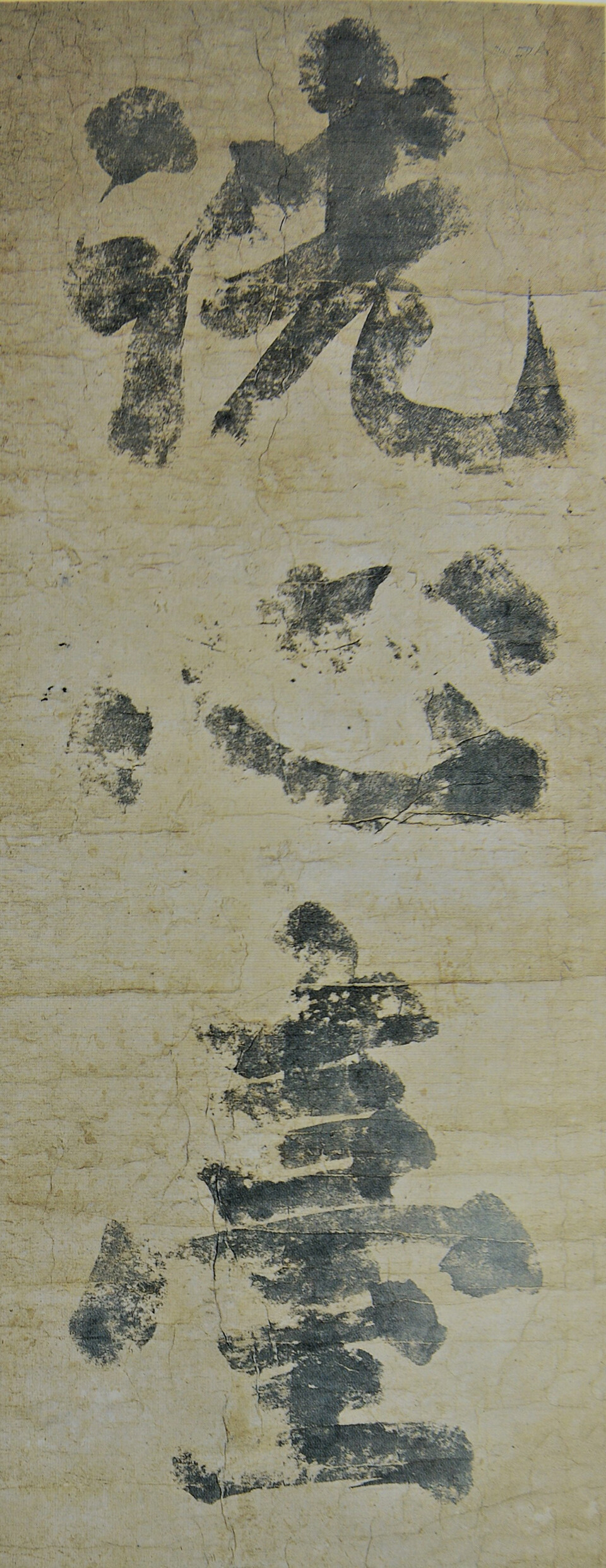

옥산서원 위 자계천 시냇가 반석의 세심대(洗心臺) 바위글씨는 퇴계 선생의 필적이다. 자계천의 맑은 물과 계곡의 깨끗한 바람으로 마음을 씻고자 했던 회재 선생의 마음이 퇴계의 필적으로 남은 곳이다. 필획의 처음과 끝을 정성 들여 시작하고 마무리하였다. 단정하고 엄숙한 분위기 속에서도 필력이 힘찬데, 붓끝의 섬세한 움직임이 획 사이에 조응하고 있어 활력을 더하고 있다. 퇴계 선생이 직접 쓴 묵적은 세로로 되어있는데, 바위에 새길 때 가로로 글자를 배치한 것으로 보인다. 세심대 권역에서 옥산서원 비각으로 들어가는 쪽문에도 ‘세심문’이라는 편액이 있는데, 이 역시 퇴계의 서풍이다.

용추폭포 암벽에 새겨진 용추(龍湫)는 편액과 같은 굵은 획으로 힘차고 단정하게 썼다. 문경의 용추 바위글씨는 행서풍의 글씨로 조선 후기에 새긴 것이다. 포항 내연산 용추 바위글씨는 전서로 새겼다. 두타산의 용추는 초서로 새겼는데, 퇴계 선생은 회재 선생을 생각해서인지 반듯하고 중후하게 해서로 썼다. 용추라는 바위글씨 중에 아주 이른 시기에 쓴 것으로, 자료를 찾아보니 조선 중기 이래로 이곳 용추와 바위글씨에 대한 기록이 상당히 많았다. 이 글씨의 친필 묵적도 지금까지 독락당에 남아 있다. 서예 방면으로도 조선 중기를 대표할 만한 퇴계의 글씨, 그 정수를 독락당에서 맛볼 수 있다.

△이산해가 쓴 독락당 편액

아계(鵝溪) 이산해(李山海, 1539~1609)는 선조 때의 문장가로 명필이기도 했다. 또한, 실직으로 삼정승을 두루 지낸 인물이다. 토정비결로 유명한 토정 이지함의 조카로도 알려졌다. 아버지 이지번은 퇴계 선생과 깊이 교유한 인물로 전한다. 1574년 옥산서원에 사액된 ‘옥산서원’과 비슷한 시기에 쓴 것으로 보이는 편액이다. 조선 중기 선조 연간 전후의 편액서는 서풍이 서로 엇비슷하다. 선조가 총애했던 서가인 석봉의 큰 글씨나 퇴계나 아계는 물론, 선조의 서풍까지 닮은 점이 많다. 모두 조선 전기에 확립된 설암 이부광의 액체(편액서체의 큰 글씨체)를 기본으로 저마다 변화를 조금씩 시도하여 써낸 것으로 보인다.

△부드럽고 중후하게 쓴 계정 편액

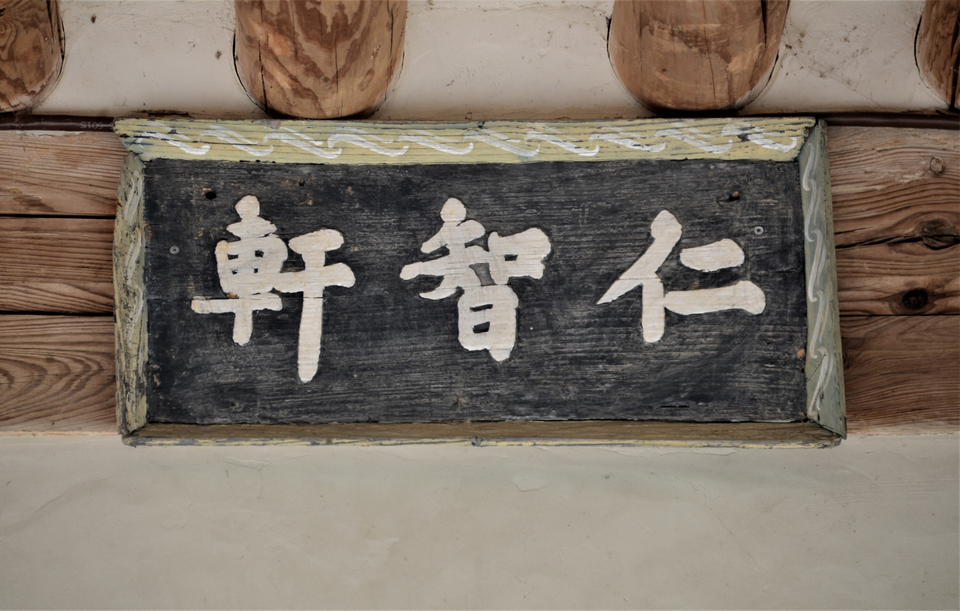

옥산서원과 더불어 독락당 건물에 가장 많이 걸린 편액 글씨는 석봉(石峯) 한호(韓濩, 1543~1605)의 작품이다. 독락당의 계정·인지헌·역락재 등의 편액이 모두 그의 글씨로 전한다.

계정 편액은 획이 아주 두텁고 중후하다. 획 사이의 공간도 극도로 조밀하다. 부드러움 속에 굳셈을 감추고 있어서 옥산서원의 구인당 편액과 통하는 서풍이다. 인지헌 편액의 글씨는 옥산서원의 해립재나 양진재 편액에 서풍이 비슷하나 조금 부드러운 느낌이다. 오랜 세월 비바람에 노출되는 공간에 있어서 그런지 모르겠다.

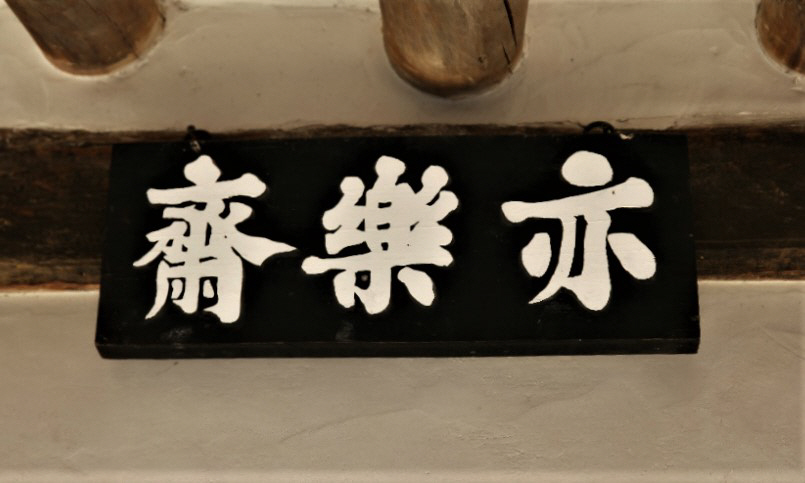

독락당 대문 초입의 경청재 건물 다음의 안쪽 건물이 역락재이다. 옥산서원 정문의 이름이 역락문인데 둘 다 한석봉의 글씨로 많이 닮았다. 그래서 우연히 만나게 된 독락당 종부님께 물었더니 한석봉이 쓴 다른 글씨라고 한다. 자세히 살펴보니 같은 글씨를 모사한 것이 아님을 알 수 있었다.

‘역락(亦樂)’은 ‘논어’ 첫 편 ‘학이편’의 둘째 구, ‘벗이 먼 곳에서 찾아온다면 또한 즐겁지 않겠는가?(有朋이 自遠方來면 不亦樂乎아?)’라는 공자님의 말씀에서 취한 것이다. 홀로 즐기는 중에 벗이 찾아오면 그 얼마나 즐거운 일이었을까.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.