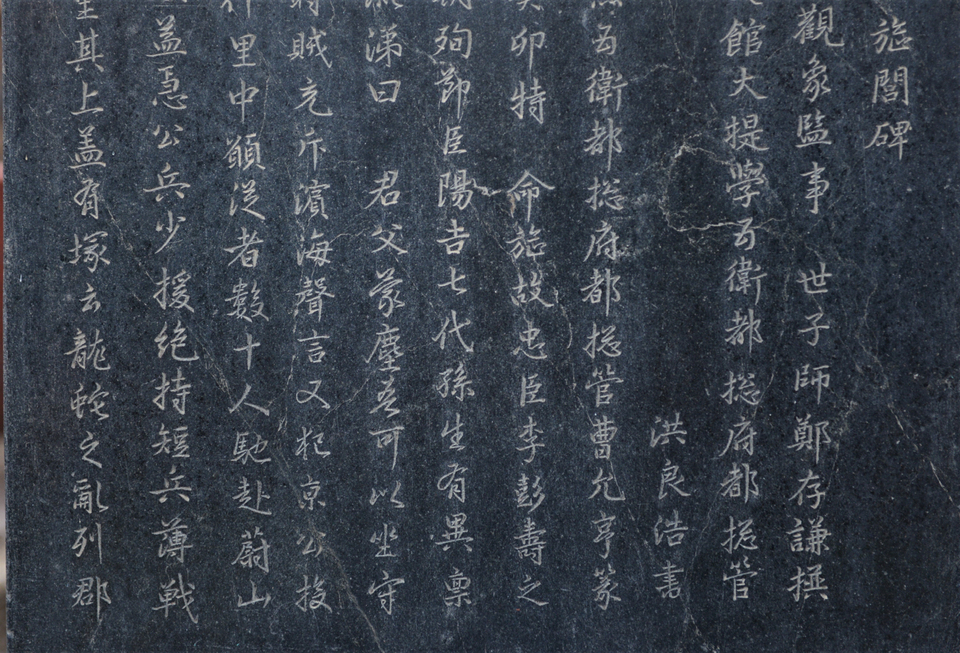

왕희지 서풍 토대로 힘차고 굳센 분위기 비문 곳곳에

표충각(表忠閣)은 두촌 이팽수(1520~1596)의 정려비가 세워진 비각 건물이다. 경주시 안강읍 산대리 1565-1번지에 있어, 안강 시외버스 정류장에서 옥산서원 방향으로 가다가 오른쪽 들판에 보인다.

팔작지붕 단층 건물 안에 귀부와 이수를 갖춘 정려비가 있다. 조각은 소박하고 비각의 천장 가운데 커다란 연꽃을 새겼다. 천장과 비신 사이의 나무에 ‘忠臣 贈 嘉善大夫 兵曹參判 同知義禁府事 訓鍊院都正 李彭壽之門’이라 단정한 해서로 정려문구를 새기고, 끝에 ‘上之七年(정조7, 1783) 癸卯 十一月 命旌’이라고 정려받은 시기를 표했다.

△임진란에 순절한 무명 장수

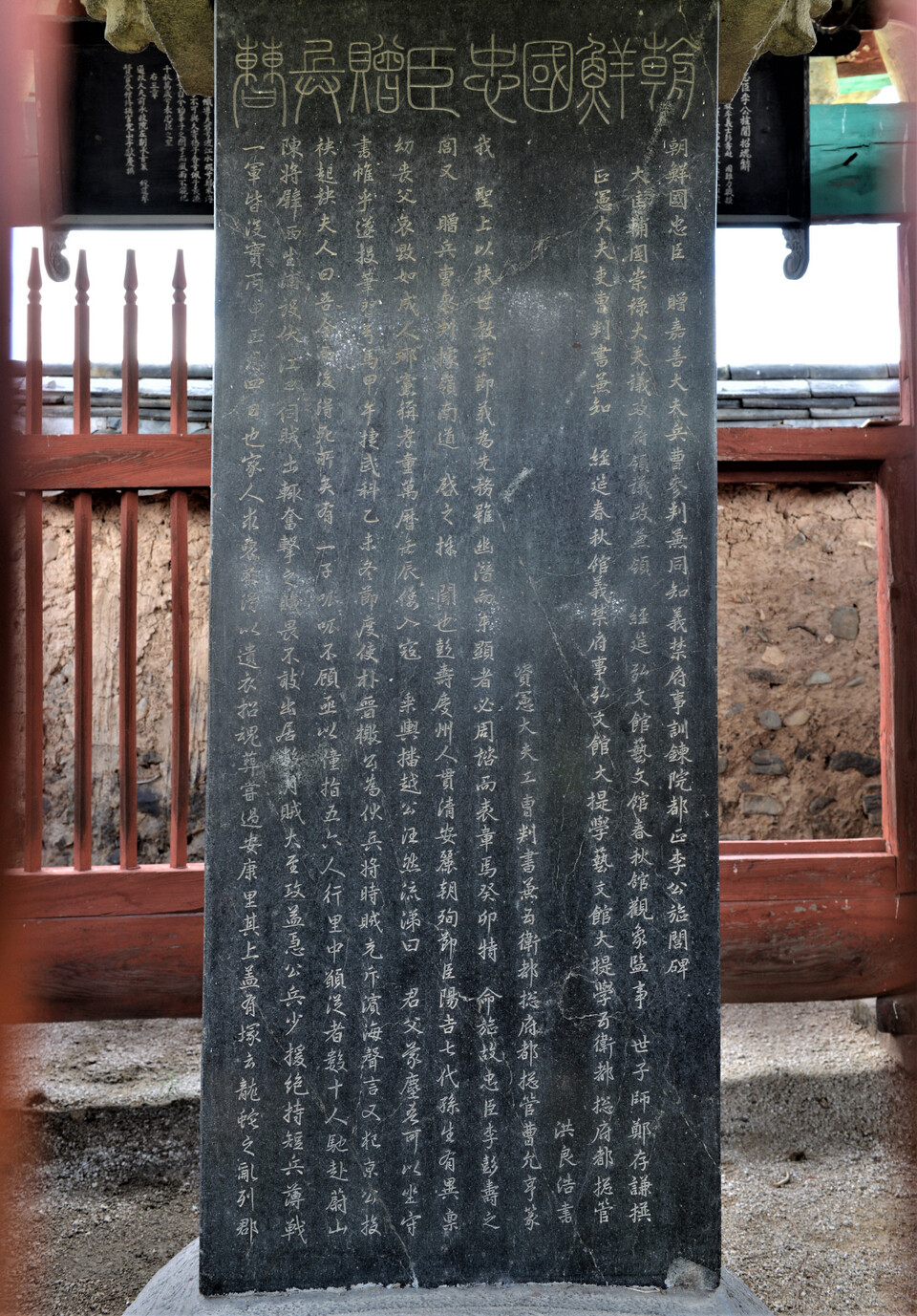

정려비는 임진왜란 때 왜적과 싸우다 전사한 두촌 이팽수의 충절을 기리기 위해 1804년에 세웠다. 비문은 영의정 정존겸(1722~1794)이 지었고, 글씨는 이조판서로 양관 대제학인 홍양호(1724~1802)의 행서로 비신의 앞과 뒤에 새겼다. 비액은 공조판서 조윤형(1725~1799)의 전서로 비신 상단 앞뒤에 나눠 새겼다. 비문의 내용은 다음과 같다.

정조대왕이 세상의 가르침이 될 만한 것을 돋우고 절의를 높이는 일을 으뜸으로 삼아, 1783년에 충신 이팽수를 표창하는 정문을 내리고 병조참판으로 추증했다. 이팽수는 경주 사람으로 본관은 청안이다. 고려시대 순절한 이양길의 7대손이다. 어려서 부친의 상을 당했는데 마치 어른처럼 장례를 치러 효동(孝童)이라 불렀다. 1592년 임진왜란이 일어나자 공은 붓을 던지고 활쏘기와 말타기를 익혀 1594년 무과에 급제한 뒤, 1595년 절도사 박진의 부름에 응하여 복병장으로 울산 서생포에서 왜군과 여러 달 싸움 끝에 전사했다. 1596년 1월 4일이 일이었다. 집안사람들이 시신을 찾지 못하여 남긴 옷으로 장례를 치렀다.

왜란에 여러 고을이 무너지고 사람들이 모두 도망쳤는데, 공은 초야에서 몸을 일으켜 끝내 목숨을 바쳐 순국했으니 어찌 열혈장부가 아니겠는가? 사적이 오래되고 자손이 멀리 구석진 곳에 있어 드러내지 못하다 누 백 년이 지난 지금 정려하여 사람들에게 알게 하니 세상에 권면함이 원대하도다. 또 고루 포상이 주어지는 정성에 어느 누가 감동하여 흥기하지 않겠는가. 내가 이전에 이 고을의 부윤을 지냈기에, 많은 선비들의 칭송에 따라 공의 절의를 기록하고 그 일의 시말을 기록하여 뒷사람들에게 알리노라. 숭정 기원후 삼갑자(1804) 2월 며칠에 세우다.

△영의정이 지은 비문

비문을 지은 정존겸은 좌의정 정지화의 후손으로 정조 대에 삼정승을 두루 거친 인물이다. 그는 1759년 9월부터 1760년 7월까지 경주부윤을 지냈다. 그런 까닭에 비문 말미에 그 사실을 기록하고, 자신이 직접 들은 고을 선비들의 전승(傳承)을 썼다고 했다. 조선왕조실록 1784년(정조8) 3월 20일 기사에 따르면, 영의정 정존겸이 왜란 때 순절한 이팽수에게 증직할 것을 아뢰자 왕이 그에 따랐다고 했다. 1783년 11월에 정려를 명하고, 이듬해 1784년에 증직된 것으로 보인다.

이팽수의 사적은, 정려비를 쓴 이계 홍양호가 지은 정려기에도 자세히 나온다. 홍양호는 37세 되던 1760년 7월부터 1763년 3월까지 경주부윤으로 재임했다. 이때 경주부의 속현인 안강을 지나다 길가에 도끼처럼 솟은 봉분을 보게 되었다. 그것이 이팽수의 넋을 불러 장례를 치른 곳이라는 말에, 7대손 이술현을 만나 선조의 알려지지 않은 충절 내력을 자세히 듣게 된다. 20여 년 뒤 정조 즉위 7년에 널리 절의지사를 찾았는데, 술현이 천리를 달려 왕의 행차 길에 아뢰어 마침내 정려와 증직을 받게 되었다. 이를 술현이 영광스럽게 여겨 홍양호를 찾아 정려기를 부탁했다고 한다.

정려기의 핵심 내용은 정려비의 내용과 비슷하다. 또 안강읍 대동리의 무덤 앞에 세운 번암 채제공이 찬한 신도비명과, 표충각 안에 걸린 예조참판 김상집이 지은 또 다른 정려기의 내용과도 흡사하다.

△관각(官閣) 문인의 빼어난 글씨

홍양호는 홍문관과 예문관 양관 대제학을 지낼 정도로 문장에 뛰어났다. 정조 대의 고위 관료로 뛰어난 문장가로 평가되었다. 역사와 전고에도 밝아 관련 저술이 많다. 우리나라 역대 뛰어난 장수의 전기인 ‘해동명장전’도 그가 지은 책이다. 또 금석문에 대한 조예가 깊은, 한 사람의 뛰어난 서예가였다.

홍양호가 쓴 정려비 글씨는 왕희지 서풍을 토대로 자신의 개성을 더한 것이다. 그는 우리나라 역대 서예가들이 자신의 방법대로 왕희지의 서풍을 수용한 것을 토대로 자신의 서풍을 확립한 것으로 보인다. 자신이 찾아낸 무장사비와 인각사비는 물론, 백월사비와 신행선사비 모두 왕희지 서풍을 기반으로 개성 있게 써낸 명품인데 이들 서풍을 적극적으로 배웠을 것으로 추정된다.

이 중에 인각사비는 군위 인각사의 보각국사비명을 일컫는 것으로, 1295년 보각국사 일연 스님의 제자인 죽허 스님이 왕명을 받들어 왕희지 글씨를 집자하여 세웠다. 실제 인각사비의 탁본을 보면 왕희지의 원래 글씨보다 더욱 굳세고 힘차게 느껴진다. 왕희지 서풍의 부드럽고 고운 자태와 우아한 점획을 토대로 힘차고 굳셈을 더한 분위기인데, 이는 홍양호가 쓴 비문 글씨 곳곳에 드러난다.

△당대 최고 서예가의 필치로 비액 장식

비의 몸돌인 비신 상단에 새겨진 전액(篆額, 전서로 쓴 비석 제목)은 송하 조윤형의 글씨이다. 조윤형은 정조 시대 최고의 명필로, 왕의 총애를 입어 조정과 대소 신료들이 필요로 한 글씨를 가장 많이 쓴 서예가이다. 그는 세손 시절의 정조에게 글씨를 가르쳤다. 정조의 서예관에 지대한 영향을 끼쳤고, 자신의 서예로 왕의 서예관에 부합하는 일생을 살았다. 오체(五體)에 두루 뛰어났으며, 편액 글씨도 잘 썼기에 화성 행궁을 비롯한 궁궐은 물론, 전국 도처에 편액을 남겼다. 정려비의 전액은 당나라의 전서 서예가로 가장 뛰어난 이양빙의 서풍을 기반으로, 가늘고 굳세며 고른 필획으로 한결같이 써내었다. 이양빙의 전서는 특유의 소전(小篆)으로, 획이 철사 같다는 뜻으로 철선전(鐵線篆)이나 옥 젓가락 같다는 옥저전(玉箸篆)으로 불린다.

비문을 지은 정존겸은 글씨를 쓴 홍양호와 여러 인연이 있었다. 1760년 잇달아 경주부윤으로 재직했고, 1782년에 정존겸이 동지정사로 청나라에 다녀왔는데, 당시 부사가 홍양호였다. 또 홍양호의 첫 부인이 동래 정씨였는데, 정존겸과 본관이 같다. 인척일 가능성도 있다.

전액의 서자인 조윤형의 증조부 조전주가 선조의 딸 정명공주와 결혼한 영안위 홍주원의 사위였다. 홍주원은 홍양호의 4대조였으므로, 조윤형과 홍양호도 전통시대에는 비교적 가까운 인척이었다.

조선왕조실록에 따르면 정존겸은 1783년 6월에 영의정에 올랐다. 이후 1786년 10월에 면직되었다. 이로 보면 정려비문은 1783년 6월에서 1786년 10월 안에 지은 것이다. 홍양호가 이조판서로 홍문관과 예문관의 대제학을 겸한 시기는 1800년 전후로 그의 연보와 조선왕조실록에 나온다. 그러므로 정려비문을 쓴 시기는 1800년 어느 때로 판단된다. 홍양호의 졸년이 1802년이므로 비문의 끝에 새겨진 건립연도인 1804년에 글씨를 쓴 것은 아니다.

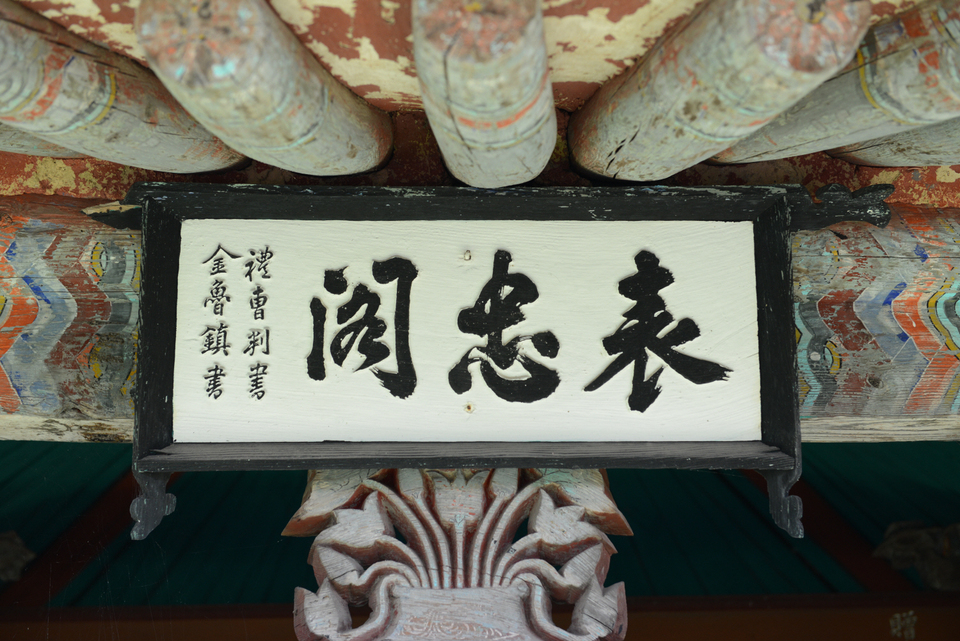

표충각 편액 글씨는 예조판서 김노진(1735~1788)이 행서로 썼다. 비문의 글씨와 상통한다. 붓끝의 섬세함까지 묘사한 서사와 새김이 아주 훌륭하다.

△정승과 판서의 글로 현창한 충절

영의정 정존겸과 이조판서 홍양호, 공조판서 조윤형과 예조판서 김노진은 조정의 최고위직인 정승과 판서로 표충각 건립에 일익을 담당하여 임란 충신 이팽수의 충절을 기렸다. 더하여 승정원 좌부승지 이헌경(1719~1791)이 초헌사를 짓고, 전임 예조참판 김상집(1723~?)이 정려기를 기록하여 표충각 안에 각각 현판으로 걸었다.

뛰어난 행적이 있어도 역사 속에 인멸된 경우가 적지 않을 것이다. 잊힌 지방 출신의 순절인물에 대해 이처럼 성대한 포상을 행한 예는 얼마나 될까 궁금하다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.