고려 서풍의 새로운 기준이 된 '탄연체'…무한한 가치에 경이를

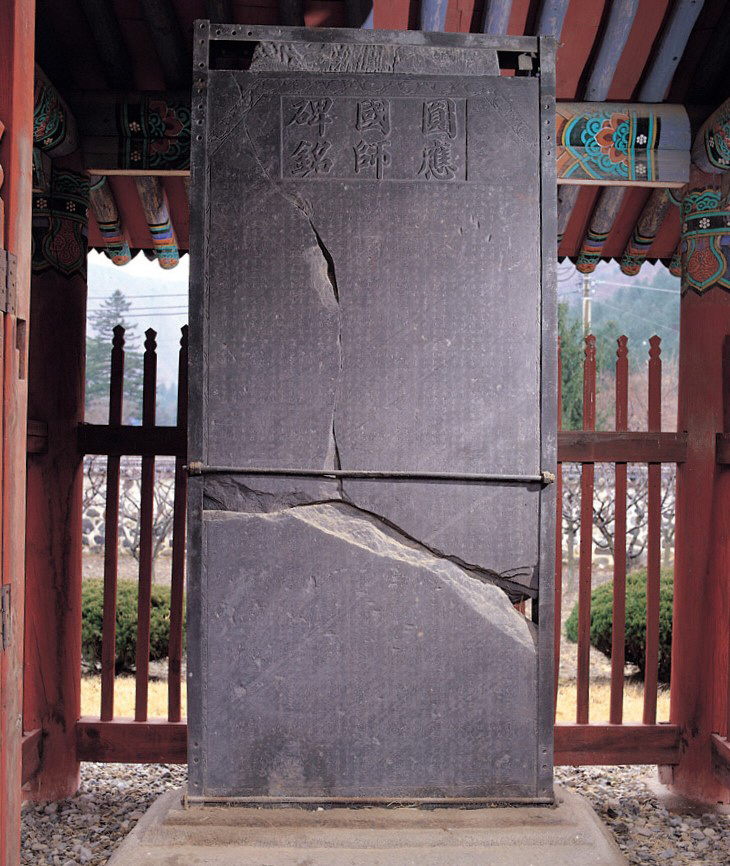

경상북도엔 고려시대 석비가 여럿 남아 있다. 청도 운문사의 원응국사비도 그중 하나로 국가문화재인 보물 제316호로 지정된 지 오래다. 당연히 역사 문화적 가치가 크기 때문에 일찌감치 보물로 지정하여 보호하고 있는 것으로 보인다.

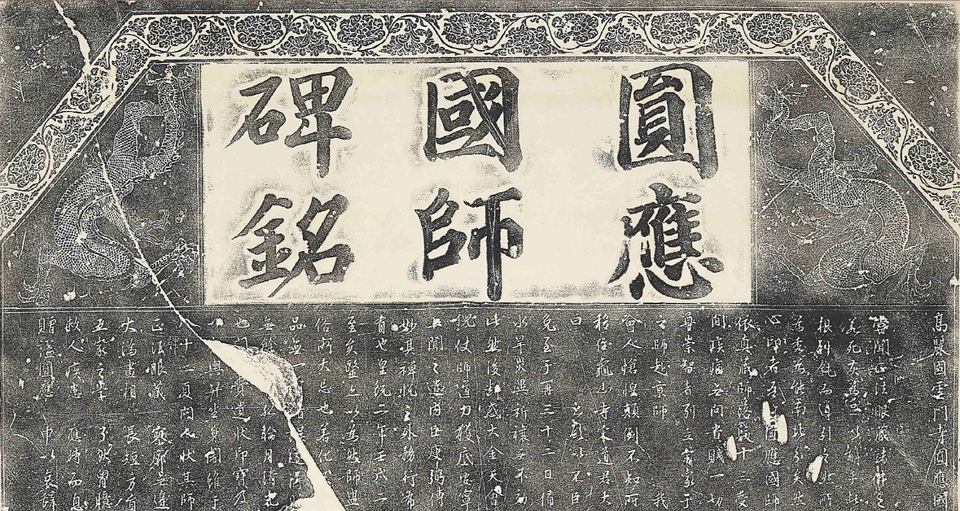

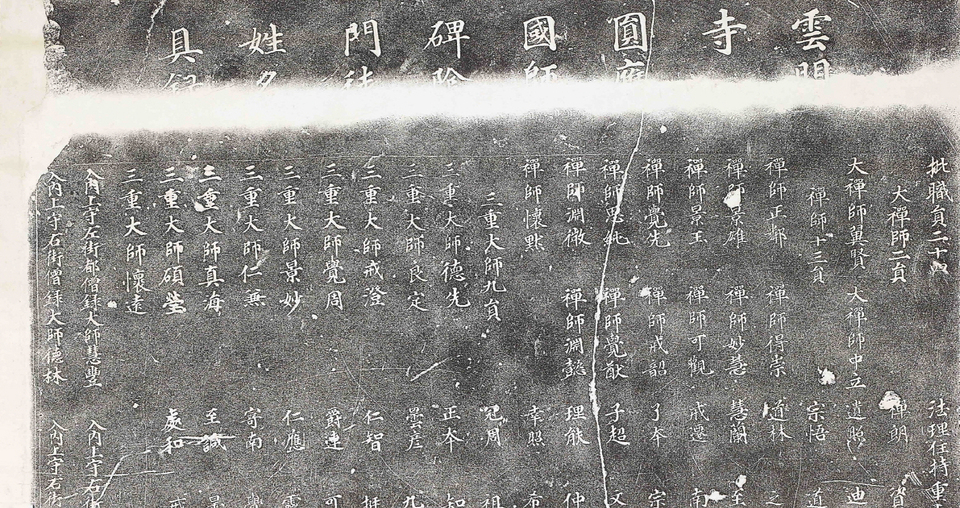

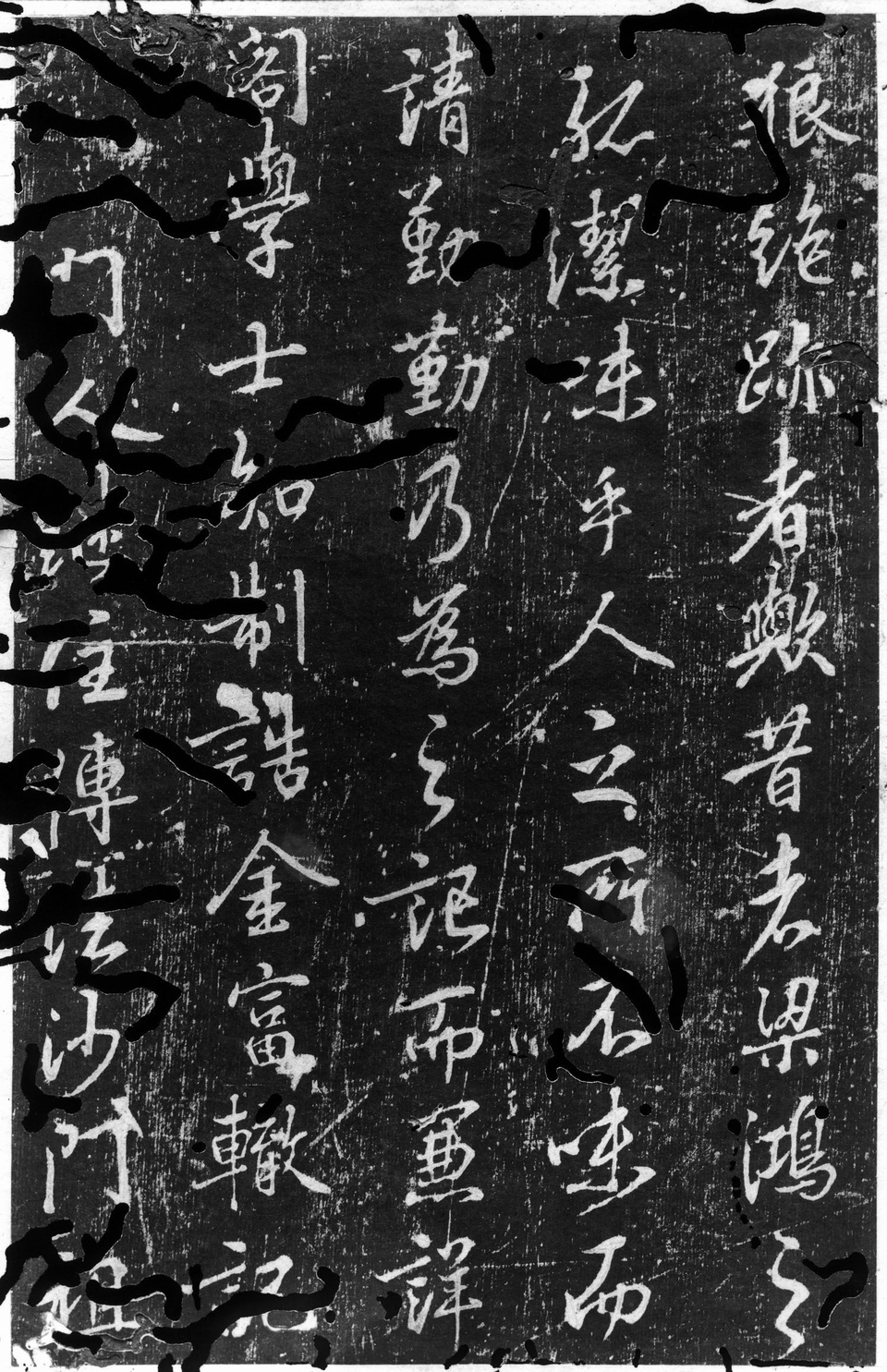

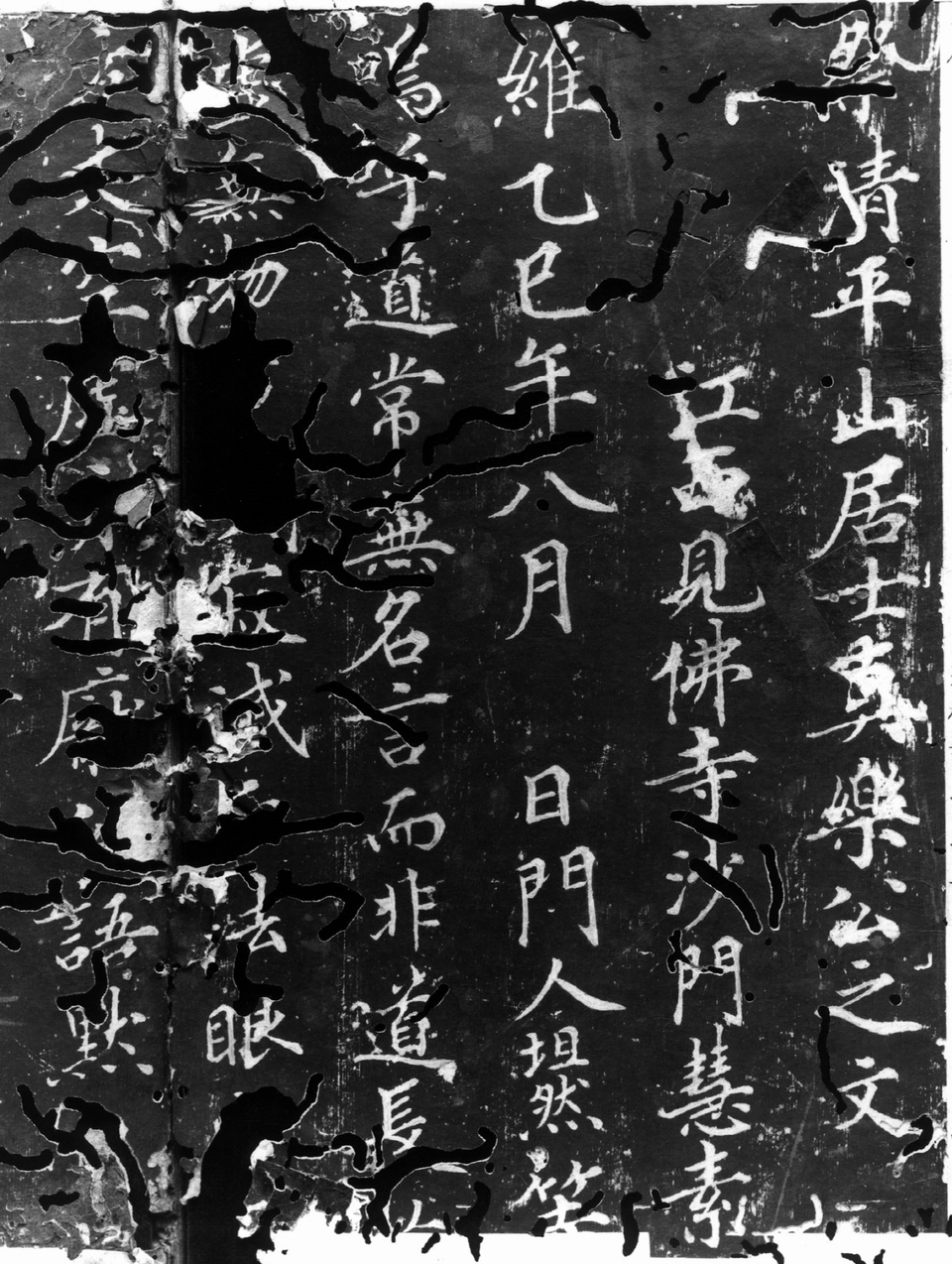

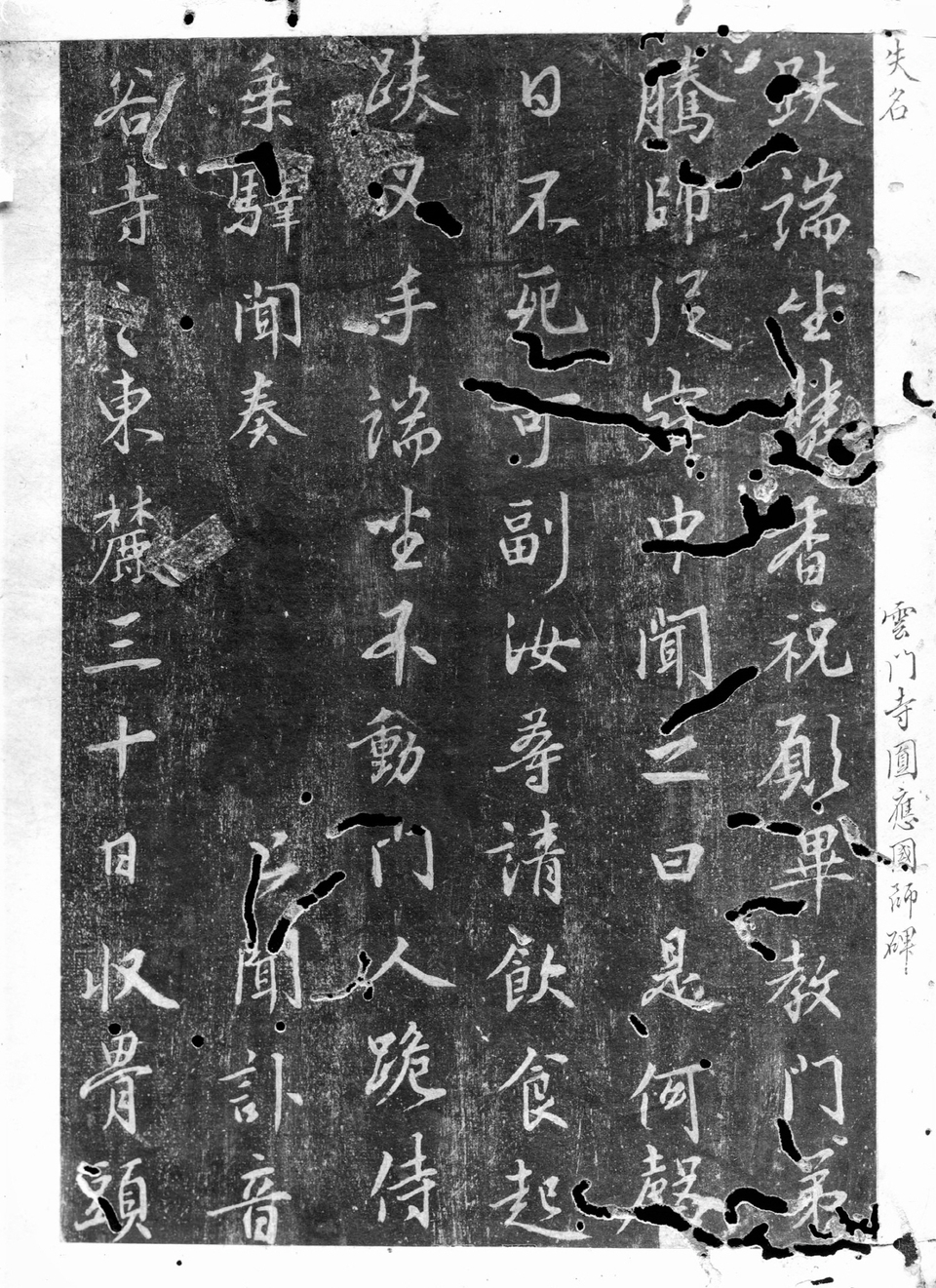

비신은 덮개돌을 잃고 세 조각으로 깨진 것을 철제 보호구로 감싸 세워놓았다. 비신 앞면 상단에 해서로 ‘원응국사비명’이라 제액을 크게 새겼다. 이어 오른쪽 첫머리에 ‘고려국운문사원응국사지비’라 비제를 세로로 앞세우며, 원응국사(圓應國師) 학일(學一, 1052~1144)의 생애와 업적을 기록하고 기리는 내용으로 되어 있다.

△고려시대 운문사의 중흥조 원응국사

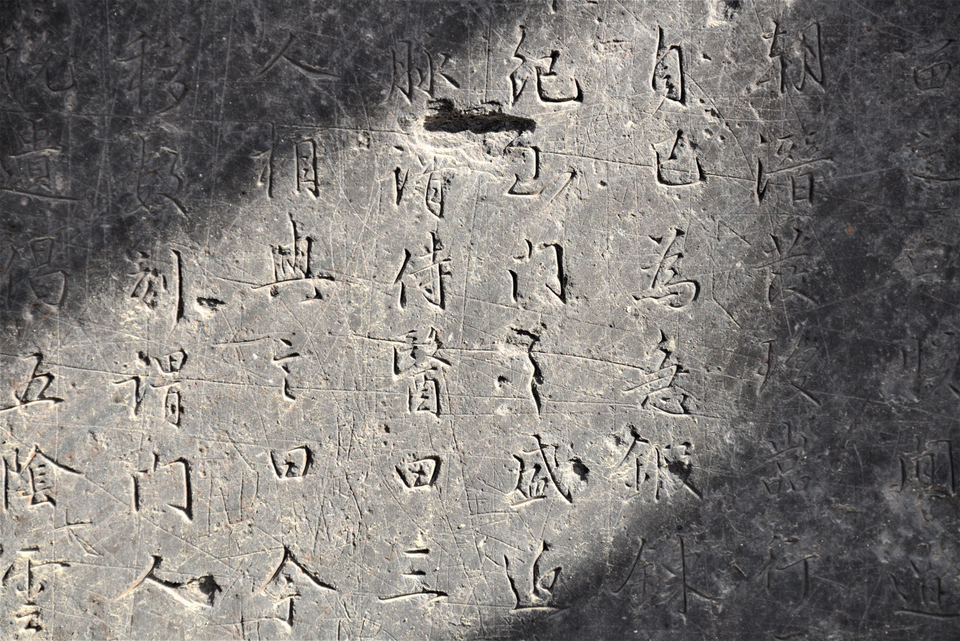

비문의 내용은 대략 다음과 같다. 원응국사가 태어나 선문에 출가하여 경률론 삼장에 통달하고 승과에 급제하였으며 대각국사가 천태종을 개창하자 선종 승려들이 10중 6, 7명이 옮겨갔으나 국사만은 생명을 바쳐 선종을 수호하였다. 숙종 왕자인 징엄이 병이 나자 반야를 염송하여 낫게 하였으며, 인종 즉위년(1122)에 왕사로 책봉되었고, 인종 7년(1129) 운문사에 주석하다 1144년 입적한 생애를 기술하였다. 이어서 원응국사의 생애를 찬양하는 명문을 새겼다. 원응국사가 운문사에 주석할 당시 고려 왕실에서 많은 물품을 내렸으며, 많은 학인들이 운집하여 국사에게 배웠으므로 이때를 운문사의 가장 왕성한 중흥기로 비문에 기록하고 있다. 뒷면 음기에는 원응국사 문인들의 이름을 승계에 따라 차례로 열거하였다.

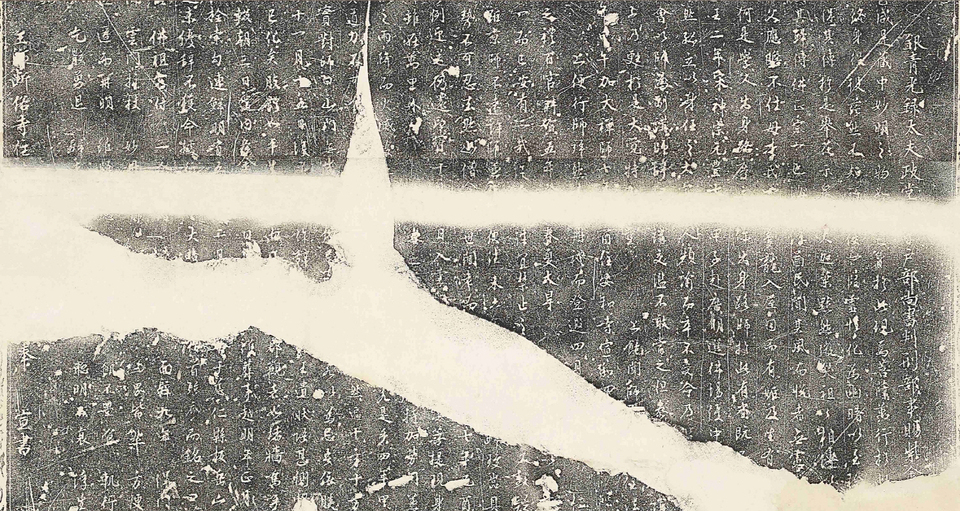

△왕명으로 비문을 지은 윤언이

비신 앞면 첫 줄에 비제를 쓴 다음, 둘째 줄 아래쪽에 비문을 지은 사람의 벼슬이 나온다. ‘銀靑光祿大夫 政堂文學 戶部尙書 判刑部事 賜紫金□□□□□□□□述’이라 하여 안타깝게도 찬술한 사람의 이름 부분이 깨져 있다. 그러나 비문을 지은이는 고려의 명장 윤관의 아들 윤언이(1091~1149)로 비문 속에 구체적으로 나온다. 깨진 부분은 ‘魚袋臣 尹彦頤 奉宣’으로 추정 복원해 볼 수 있다. 윤언이도 아버지와 같이 문무에 모두 뛰어난 자취를 남겼는데, 현존하는 그의 묘지명을 통해 그것을 알 수 있다.

△건립연대와 서자

원응국사비의 건립연대와 비문을 쓴 이가 확실히 밝혀져 있지 않다. 건립연대는 원응국사가 입적한 1144년 이후 1145년부터 1148년까지 학자에 따라 다양한 견해가 제시되어 아직까지 확정되지 못한 것으로 보인다. 비문의 내용에는 원응국사의 생애에 따른 몇몇 연대와 몰년(1144)은 나오지만, 비의 건립 시기에 대한 기록은 전혀 없다. 그러나 비문의 찬자와 서자에 관련된 기록이 정확히 남아 있다면, 이를 통해 건립 시기를 구체적으로 추정할 수 있을 것이다.

비신의 앞면 마지막 줄에 새겨진 서자에 대한 기록도 우연하게 찬자의 경우처럼 이름 부분이 깨져 있다. ‘王師 斷俗寺住持 □□□□ 奉宣書’라고 남아 있다. 깨진 부분은 ‘臣釋 坦然’으로 추정해 볼 수 있다.

윤언이묘지명에 따르면, 찬술자인 윤언이가 정당문학 호부상서 판형부사 벼슬을 제수 받은 때가 1148년 12월이다. 이듬해에 중군병마판사 겸 동북면행영병마판사 벼슬을 받아 삼군을 조직하여 병사들을 지휘하다 9월 3일 죽게 되어 1150년 4월에 장례를 치렀다고 묘지명에 나오므로, 비문을 찬술한 시기는 1148년 12월에서 1149년 사이임이 분명하다. 그렇다면 이 시기에 단속사 주지가 누구인가에 따라 서자가 확인되는 것이다.

탄연(1069~1158)의 생애와 업적을 기록한 대감국사비를 살펴보면, 1148년 9월에 탄연이 단속사 주지가 되었다. 따라서 비문은 1148년 12월 이후에 찬술되어 쓰인 것이 확실하다. 1148년 12월에서 1149년 9월 사이에 윤언이에 의해 비문이 완성되었고, 1148년 9월 이후에 단속사 주지가 되었던 탄연이 그 비문을 썼을 것이므로, 쓴 시기는 빨라도 1148년 12월 이후일 것이다. 시간을 두고 썼다면 1149년일 가능성이 가장 짙다. 윤언이의 벼슬과 탄연의 벼슬이 비문의 내용과 같이 유지된 시기가 그때이기 때문이다.

미리 받은 비문을 탄연이 시간을 두고 써서 비를 세웠을 수도 있을 것이다. 탄연이 1158년에 입적하므로, 이때까지 단속사 주지 직을 유지했다면 비문을 쓴 시기는 1149년에서 1158년 사이가 될 것이다. 이러한 비문의 내용에 따른다면, 비의 건립 시기는 빨라도 1149년 이후일 것으로 추정된다.

△신품 탄연

고려시대 최고의 명필을 꼽으라면, 첫째가 탄연이다. 교과서에도 그렇게 실렸으며, 지금 남아 있는 이전의 자료에서도 확인할 수 있다. 고려의 대표적 문장가 이규보가 우리나라의 역대 서예가를 품평하여 신라의 김생을 신품제일로 삼고 탄연을 신품제이로 치며, ‘겉으로는 고운데 속으로 근육을 지녀, 한 점 한 획 온당하게 하여 마땅함을 얻었다.(外若姸媚兮中以筋持, 一點一畫, 妥帖得宜)’고 평하였다. 이인로도 ‘파한집’에서 필력의 굳셈과 날카로움이 뛰어나다고 평가하고 있다. 조선 초의 서거정도 ‘필원잡기’에서 고려의 명서가로 탄연을 앞세웠고, 조선후기의 이광사도 ‘서결’에서 탄연의 글씨를 높이 평가했다.

△문수원중수기비, 기존에 알려진 탄연의 필적

탄연의 글씨는 1130년에 세워진 문수원중수기비가 대표적이다. 고려시대의 문인 이자현이 문수원(지금의 청평사)을 중수하여 불교를 연구하고 후진을 가르쳤는데, 그가 죽은 뒤 그 내력을 새겨 비석을 세웠다. 앞면은 김부식의 아우 김부철이 글을 짓고, 이자현의 제자인 육순의 탄연이 특유의 행서로 글씨를 썼다. 뒷면에는 혜소가 지은 ‘제진락공문’을 해서로 역시 탄연이 썼다. 안타깝게도 이 금석문이 일제강점기와 한국전쟁을 거치면서 여러 조각으로 깨져 그 일부만 동국대박물관에 수습되어 있다. 완전하진 않지만, 오래전 탁본이 남아 있어 아쉬운 대로 탄연의 필적을 감상할 수 있다.

△원응국사비, 또 하나의 탄연 필 고려비

원응국사비도 팔순 전후의 탄연이 쓴 필적이 확실하다. 금이 가고 깨진 부분이 일부 있기는 하지만, 비신은 원형에 가깝게 남아 있다.

앞면 상단에 약간의 행서 기운이 있는 해서로 크게 ‘원응국사비명’이라 새겼는데 탄연 특유의 글씨로 매력이 있다. 앞면의 비문 본문과 명문은 아름답고 우아하면서도 굳세고 예리하게 탄연의 행서로 써서 새겼다. 오랜 세월의 풍파로 비문이 마멸되긴 했지만 탄연 서풍의 실상을 살피기엔 넉넉하다.

뒷면의 음기는 제액과 같은 서풍으로 탄연이 쓴 해서로 새겼다. 가로 세로획의 대비가 뚜렷하고, 속도감 있게 구사한 굳세고 힘찬 획이 돋보인다.

문수원중수기와 원응국사비의 서풍은, 신라 이래로 우리 선인들이 수용한 왕희지 행서 서풍을 탄연의 미감으로 혼융(渾融)하여 정립한 것이다. 부드럽고 우아함이 뛰어난 왕희지 서풍에 비해 예리함과 굳셈까지 어우러져 하나의 전통이 되었다. 이른바 ‘탄연체’이다.

또 해서로 쓴 비문의 제액과 음기의 글씨는, 당나라 중기의 서예가 안진경의 중후한 해서를 토대로 이뤄진 북송 시대의 유행 서풍을 일정 수용하여 고려화한 것이다. 탄연 이후 고려 말까지 많은 석비의 제액에 이러한 해서풍이 자주 등장해 역시 하나의 전통이 되었다.

이렇게 통일신라 이래로 고려 전기까지 없었던 새로운 서풍을 탄연이 선도하였는데, 이러한 서풍이 고려 말 조맹부의 송설체가 수용되어 유행하기 전까지 주류서풍으로 군림하게 된다. 청도 운문사 원응국사비의 필적이 탄연의 글씨로 확정된다면, 12세기 전반부터 고려 중기의 서풍을 주도하던 탄연 서풍의 실체를 구체적으로 깊이 있게 연구할 수 있는 중요한 자료가 추가되는 것이다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.