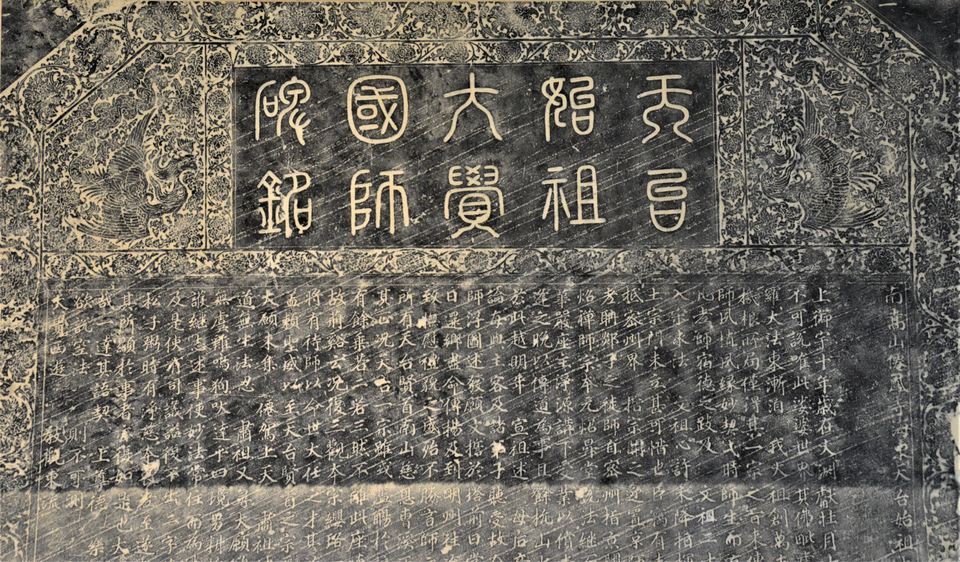

천년의 세월 무색할 만큼 완벽에 가까운 정교한 글씨가 빼곡

△처음으로 대각국사비를 찾다

오랫동안 벼르고 별러 칠곡군 북삼읍에 있는 유적을 찾았다. 지루한 장마가 계속돼 도무지 갠 날을 만나기가 어려웠다. 마침 8월 마지막 토요일에 날씨가 맑다 하여 서둘러 출발했다. 일기예보를 반신반의하며 두 시간을 지나 북삼읍 숭오리에 도착했다. 금오산 자락인 마을에서 개울을 건너, 산 정상 쪽으로 5리 정도 올라가는 길이 꽤 험했다. 사전에 찾아본 자료에 따라 승용차를 몰고 올라가는데, 여간 조심스러운 게 아니었다. 이윽고 상당히 비탈진 언덕에 초라한 절집이 보였다.

마당에 차를 대면서 살펴보니, 마침 절을 지키는 스님이 소박한 차림으로 나와 계셨다. 찾아온 까닭을 간단히 말씀드리고 체면치레로 준비해 간 것을 드렸다. 스님은 선봉사에 대해 전해오는 몇 가지 말씀을 하셨다. 선봉사 대각국사비가 마주 보이는 산의 봉황머리 바위를 정면으로 보고 있어, 문경의 희양산보다 더 나은 풍수라고 했다. 또 선봉사 대각국사비가 조선 후기에 땅속에 묻혀 있다가 1922년 지역의 한 신도의 꿈에 나타나 발굴하여 지금의 모습으로 세우게 되었다고 전했다.

스님께 사진 촬영 허락을 받아 비각 앞으로 올라갔다. 비각 주변의 숲이 너무 우거져 사진을 찍기 어려웠다. 게다가 흰 밧줄로 비각 앞을 여러 번 둘러매어 놓이었기에 정면의 사진은 부득이 그대로 촬영했다.

△대각국사의 생애와 업적을 기록한 세 개의 금석문

대각국사(大覺國師) 의천(義天, 1055~1101)과 관련된 금석문은 세 개나 전한다. 묘비명과 개성 영통사와 칠곡 선봉사에 세워진 두 개의 비석이다. 의천이 1101년 10월 5일 입적하고 왕명에 따라 박호(朴浩)가 짓고 고세칭(高世偁)이 써서 한 달 뒤 11월 4일에 왕명에 따라 묘지명을 돌에 새겼다고 국립중앙박물관에 소장된 흥왕사대각국사묘지명에 나온다.

1125년 개성 영통사에 영통사대각국사비를 역시 왕명에 따라 김부식이 짓고 오언후(吳彦侯)가 비문 앞면을 쓰고, 뒷면의 음기는 특이하게 두 가지 내용으로 써서 새겼다. 비를 세우는 과정을 승 영근(英僅)이 썼고, 문도들의 이름을 승계에 따라 승 혜소(慧素)가 썼다. 이 비는 지금도 개성 영통사지에 있으나 세월의 풍파에 마멸된 곳이 많아 보였다.

칠곡 선봉사(僊鳳寺) 대각국사비는 왕명에 따라 임존(林存)이 짓고 삼중대사 승린(僧麟)이 써서 대덕 지천(智遷)이 새겼다. 1963년에 국가문화재 보물 제251호로 지정되었다. 이 비는 영통사비가 세워진 뒤 1132년에 세웠다. 거의 900년이나 되었지만 비의 보존 상태가 비교적 좋은 편이다. 특히 상당수의 고려비가 깨져 떨어져 나간 부분이 있는데, 이 비는 비신 앞면과 뒷면의 몇 군데 마모가 있긴 하지만 자세히 보면 거의 모든 글자를 알아볼 수 있다. 다만 한국전쟁 당시의 총탄 자국이 몇 군데 있어 확인하기 어려운 글자가 있었다. 그러나 일제강점기에 활자로 옮긴 자료가 있어 전체 비문을 확인하는 데는 어려움이 없었다.

세간의 여러 자료에서 서자를 덕린(德隣)이라 한 것이 많지만, 현장에 있는 비석에는 분명히 ‘승린’이라 새겨져 있다. 뒷면 음기의 앞쪽에 덕린이 나오고, 중반 이후에 승린이란 승명도 나오기 때문에 서자는 승린이 틀림없다.

△소장 자료를 찾아보다

집에 돌아와 사진을 컴퓨터에 내려받아 정리하고, 답사 전에 찾아보았던 자료를 다시 보기 시작했다. 집에 있는 책 중에 관련 탁본이 실린 책을 살펴보았다. 조동원 선생이 엮어 지은 ‘한국금석문대계’ 권3이 경상북도 편으로 원광대학교출판국에서 1983년 초판으로 간행했다. 비신 앞면과 뒷면까지 탁본돼 있고, 실물 크기와 같은 부분 탁본도 실려 있었다. 책의 판형(38×27.5㎝)이 크다. 2005년 성균관대학교박물관에서 특별전을 하면서 발간한 ‘고려시대 금석문 탁본전’ 도록도 있었다. 남한에 있는 고려시대 보물급 금석문을 망라하여 탁본한 것으로 책의 판형(40×28㎝)이 더 크다. 탁본의 사진이 종이 질의 차이에 따라 더 좋았다.

2014년 문화재청과 조계종총무원이 협업으로 ‘금석문 탁본 조사 보고서’ 경상북도Ⅰ편을 발간했는데, 선봉사 대각국사비의 탁본이 조사한 관련 자료와 더불어 실렸다. 책 판형은 대학노트 크기다. 이 자료는 문화재청 누리집의 간행물로 이후에 발간된 자료와 같이 검색이 가능하다. 2016년 동아대학교 개교 70주년 기념으로 탁본 전시회를 열고 동아대학교석당박물관에서 발간한 도록 ‘탁본’에는 영통사와 선봉사의 대각국사비, 두 비의 탁본이 간략한 해설과 같이 실렸다.

2019년 서울대학교박물관 기획특별전으로 서울대학교 소장 탁본을 전시했다. 이때 ‘불후의 기록’이라는 전시 도록을 발간했다. 전시회를 찾아가 아침 10시부터 오후 4시까지 찬찬히 뜯어보았다. 귀한 자료들이 눈앞에 펼쳐져, 카메라와 휴대전화를 쉬지 않고 가동했다. 입장과 동시에 행사장에 배치된 아르바이트 학생에게 사진 촬영에 대해 가능한지 물었더니 가능하다고 했다. 그래서 직접 보기 힘든 탁본 자료를 한창 열심히 찍고 있는데, 복도 출입구 정면에 앉아 일하던 직원이 카메라 셔터 소리를 듣고 사진을 못 찍게 했다. 한참 실랑이가 벌어지고 결국 사진 촬영을 못하게 됐다.

조금 뒤에 박물관 학예사가 찾아왔다. 보안 담당 직원이 잘못 알아 실례를 저지른 것이라고 사과하며 촬영이 가능하다고 했다. 황당한 일을 겪고도 워낙 보기 힘든 자료라 구내식당에서 간단히 점심까지 해결하고 오후까지 많은 사진을 찍었다. 전시의 전체적인 실무를 담당한 학예사가 토요일 오후임에도 근무하고 있었는데, 종일 전시물을 보며 촬영하는 나를 보고 먼저 말을 걸어왔다. 그래서 전시회 도록을 구할 수 있느냐고 물었다. 학예사는 책이 없다고 하더니, 시간을 내어 확인하고 알려주겠다고 하였다. 4시 반쯤 집으로 가려고 하는데, 학예사가 도록을 가지고 왔다. 자신의 몫으로 받은 것이지만 꼭 필요한 사람에게 있어야 한다며 주었다. 아직 비닐 포장도 뜯지 않은 책이었다. 이 책에 영통사대각국사비의 탁본이 국립중앙박물관 소장 탁본첩과 같이 실려 있다.

△서로 다르지만 모두 고려 중기의 명필

영통사 대각국사비 앞면의 오언후가 해서로 쓴 글씨는, 고려가 수용한 구양순 서풍으로 한 점 티끌이 없이 완벽해 보인다. 담백하며 단정한 것이 장점으로 보이는데, 획의 변화가 적고 틀에 박힌 듯한 자형으로 지나치게 정제된 점이 다소 아쉽다.

묘지명의 글씨 역시 구양순 서풍으로 보이지만 다른 점이 있다. 획 맛이 약간 거칠고 날카롭다. 자형이 일률적으로 정제된 것은 영통사 비문과 마찬가지다.

선봉사 대각국사비의 비신 상단에는 영통사비처럼 전서로 비석의 제목을 크게 새겼다. 가늘고 꼿꼿한 소전 서풍으로 서로 닮았다. 비액 좌우에 새긴 봉황이나 비신 언저리에 새긴 무늬도 통하는 점이 많다.

선봉사 대각국사비의 비문 글씨는 탄연 서풍의 전통에 닿아 있다. 1130년에 쓴 문수원중수비기 뒷면의 ‘제진락공문’ 서풍과 맥락을 같이 한다. 혜소가 쓴 영통사비 음기의 서풍과는 좀 더 통한다. 북송의 서풍은 안진경을 시대미감으로 재해석한 것이 전통 중의 하나로 자리하는데, 이를 고려 중기에 수용한 것이 탄연으로 대표되는 서풍이다. 안진경 해서의 또 다른 변용으로 볼 수 있다. 해서에 행서의 기미를 살짝 더하고, 획의 첫 부분을 붓 자국이 보이도록 시작해서 마지막에는 붓 모양이 남도록 꾹 눌러 마감하는 가로획과 탄력적으로 휘면서 둥글게 자형을 구성하는 짜임이 개성적이다. 가로획과 세로획 굵기의 뚜렷한 대비도 보인다. 비슷한 시기의 여러 금석문에 보이는 글씨의 서풍은 서가에 따라 조금씩 변화가 있지만, 대체로 탄연 서풍이라는 흐름 속에 있다고 할 수 있다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.