빼앗긴 들에 봄이 왔는데 시인이 머문 자리엔 詩香만 남아

△빼앗긴 들에도 봄은 오는가

지금은 남의 땅

빼앗긴 들에도 봄은 오는가

나는 온몸에 햇살을 받고

푸른 하늘 푸른 들이 맞붙은 곳으로

가르마 같은 논길을 따라 꿈속을 가듯 걸어만 간다

(중략)

그러나, 지금은 들을 빼앗겨 봄조차 빼앗기겠네

시인 이상화의 가슴은 나라를 잃은 망국의 한(恨)으로 가득 차 늘 답답했다. 차라리 만주에서 일제와 맞서는 그의 형 이상정이 부러웠다. 그런 생각이 들수록 그는 나라를 위해 뭔가를 해야겠다는 조급함이 밀려들었다. 하지만 가혹한 일제의 탄압은 그를 좌절시켰다.

갑갑함을 털어내기 위해 찾은 수성들. 거칠 것 없이 드넓게 펼쳐진 들판에서 그는 참담한 심정을 노래했다.

1926년 ‘개벽’에 실린 이상화의 대표작 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’는 이렇게 태어났다.

작품의 무대는 대구 수성못 둑에서 수성들을 바라보며 구상했던 작품이라는 설과 현 고택 서쪽의 동산, 즉 청라언덕에서 수성들을 바라보며 구상한 작품이라는 설이 있다. 수성들은 지금의 수성못과 들안길 일대를 말한다. 이상화 선생의 시비가 수성못에 있는 이유다.

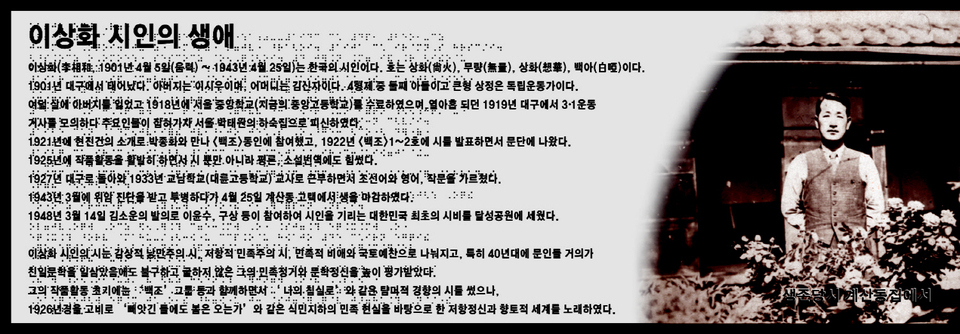

△대구가 낳은 항일 민족시인 이상화

이상화는 어린 나이에 항일운동에 나섰다. 그는 대구고보에 다니던 1918년 ‘신라제의 노래’를 발표한다. 일제에 저항하는 내용은 담은 시였다. 이듬해인 1919년 3월 8일에는 이만집·김태련·김영서 등과 함께 ‘대구 3·1운동’을 주도했다. 연락책을 맡아 계성중학교 학생들과 연합해 시위를 벌였고, 서문장터에 모인 사람들에게 독립선언문을 돌렸다.

민족혼을 일깨우기 위한 이상화의 창작활동은 이후에도 멈추지 않았다. ‘빼앗긴 들에도 보은 오는가’를 시작으로 ‘금강송가’, ‘역천’, ‘이별’과 같은 항일 저항시들을 쏟아냈다.

‘시인이란 사상의 비판자이며, 생활의 선구자이기에 시대와 호흡을 같이하는 방향을 제시해야 한다’고 말하던 그에게 저항의 도구는 바로 시였다.

1922년 그는 ‘백조’지 창간호에 ‘말세의 희탄’, ‘단조’, ‘가을의 풍경’ 등을 발표한 뒤 일본 도쿄로 건너갔다. 1년 뒤 귀국한 이상화는 당시 문단을 이끌었던 카프(KAPF)를 발기해 활동했다.

1927년에는 의열단 이종암 사건에 연루돼 일제로부터 구금을 당하기도 했다. 1937년 3월에는 형 이상정을 만나러 만주에 3개월간 다녀온 뒤 일제에 구금돼 심한 고문을 받고 11월 말 석방됐다.

이후 교남학교(지금의 대륜중·고등학교)에서 학생들을 가르쳤다. 그러나 평생의 소원이었던 빼앗긴 들의 봄날을 보지 못한 채, 위암 선고를 받은 지 한 달 만인 1943년 4월 25일 눈을 감았다.

△시향이 남아있는 이상화 고택

대구 중구 계산동 2가에 있는 이상화 고택은 시인이 말년에 머물렀던 집이다. 이곳에서 태어나지는 않았지만 1943년 4월 25일 숙환으로 생을 마감할 때까지 머물러 더욱 의미가 깊다.

이상화 고택이라고 적힌 현판이 걸린 대문으로 들어서면 고즈넉이 자리 잡은 고택이 보인다.

고택은 안채와 사랑채, 마당과 장독대로 이루어진 목조주택으로 구성돼 있고, 시인이 울적할 때마다 마음을 달래던 감나무 마당이 그대로 남아있다.

마당에는 세 개의 하얀 비석이 나란히 서 있다. 시인의 약력과 ‘빼앗긴 들에도 보은 오는가’를 새긴 시비, 그리고 이상화 시인의 후기 작품을 대표하는 ‘역천’이 새겨진 시비다. ‘역천’은 이상화 특유의 저항적 세계관이 두드러지는 시로 유명하다. ‘하늘의 뜻을 어긴다’라는 시 제목부터가 저항적이다. 시의 마지막 두 행은 이렇다. ‘보아라 오늘 밤에 하늘이 사람 배반하는 줄 알았다’, ‘아니다 오늘 밤에 사람이 하늘 배반하는 줄도 알았다’.

△사라질 위기에 처했던 고택

이상화 고택은 대구 도심 개발로 흔적도 없이 사라질 위기에 놓였었다. 2001년 11월 도로계획에 따라 시인의 고택이 허물어진다는 이야기가 나오면서 고택을 보존해야 한다는 여론이 형성됐다. 곧바로 2002년 1월 20일 이상화 고택 보존을 위한 서명운동이 시작됐고, 시민 50만 명이 서명 운동에 동참했다. 성금도 8600만 원이 조성됐다.

서명 운동 중심에는 고택보존시민운동본부가 있었다. 운동본부에는 대구의 문학인을 비롯한 문화계 인사들이 대거 합류했다. 결국 군인공제회에서 인근에 주상복합아파트를 건립하면서 고택을 매입해 2005년 10월 대구시에 기부채납해 고택 보존 길이 열렸다.

이후 단층 목조건물 두 채로 이뤄진 고택을 유족과 문인들의 고증을 통해 원형에 가깝게 복원하고, 2008년 8월 12일 시민에게 개방됐다.

이상화 고택 건너편에는 1907년 국채보상운동을 주도했던 서상돈 고택이 있다. 근대문화체험관인 계산예가도 벽돌 담 하나를 두고 연결돼 있다. 대구 근대골목 탐방 길은 동산 청라언덕에서부터 3·1 만세운동길을 따라 유서 깊은 약령시까지 이어지는 대구의 대표적인 관광코스다. 이상화 고택을 찾는 방문객이 끊이지 않는 이유기도 하다.

이상화 고택은 지난해 2월 현충시설로 지정됐다. 현충시설은 독립유공자·국가유공자·참전유공자 등과 같이 국가를 위해 공헌하거나 희생하신 분들의 공훈 및 희생정신을 기리기 위한 건축물·조형물·사적지 또는 국가유공자의 공헌이나 희생이 있었던 일정한 구역 등을 말한다.

△단 한 권의 시집도 펴내지 않아

이상화는 생전에 단 한 권의 시집도 펴내지 않았다. 그의 시 작품이 시집 형태로 묶인 것은 시인 백기만이 편집해 청구출판사에서 1951년에 출간한 ‘상화와 고월’이 처음이다.

백기만은 이상화의 오랜 친구이자 마음속 이야기를 허물없이 나눌 수 있는 몇 안 되는 친구였다.

이상화의 시는 1970년부터 본격적으로 연구됐고, 여러 차례 시집과 전집이 간행되면서 추후 발굴된 작품들이 계속 더해져 현재까지 68편이 전해진다. 여기에 수필과 평론, 번역 등 다수의 산문 작품을 남겼다.