해서와 예서 섞인 파격적 서풍으로 하늘도 감동한 효행·충절을 기리다

좋아하는 글씨를 만나러 가는 것은 언제나 마음이 설렌다. 이미 몇 번 찾아가 사진도 찍고 글씨를 자세히 살펴보았지만, 좀 더 세밀히 관찰하고 비석의 크기나 글자의 크기도 재어볼 요량으로 상신리로 향했다.

길가에 있는 정려비각에 도착해 보니 변함없이 자리를 지키고 있었다. 비각 건물의 한쪽 지붕의 기와가 벗겨지고 둘러막은 나무 살대가 상한 채였다. 그럼에도 애초에 마을 사람들이 길가로 옮겨 지을 때 튼튼히 지었기에 든든히 버티고 있었다.

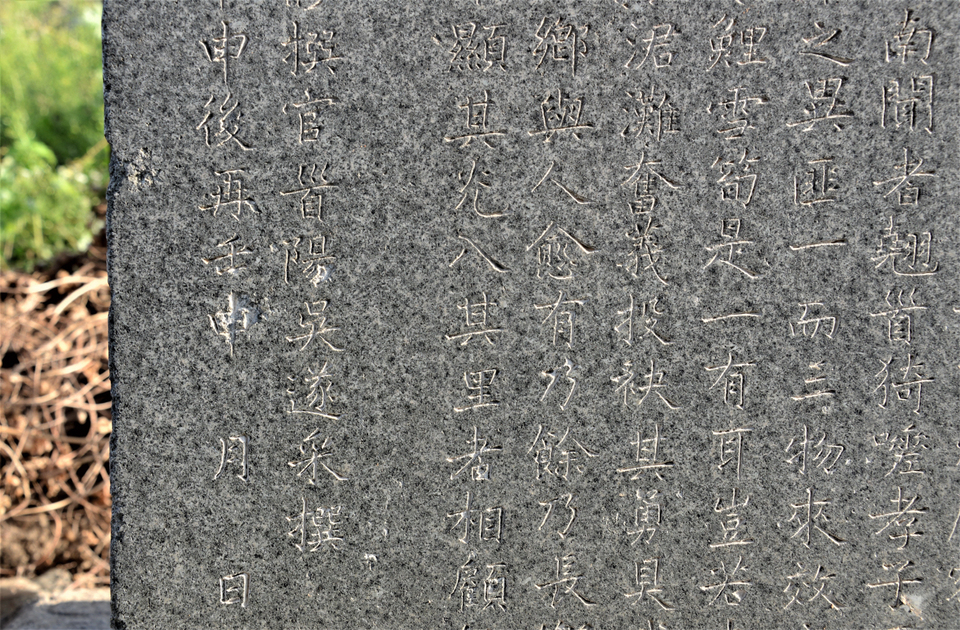

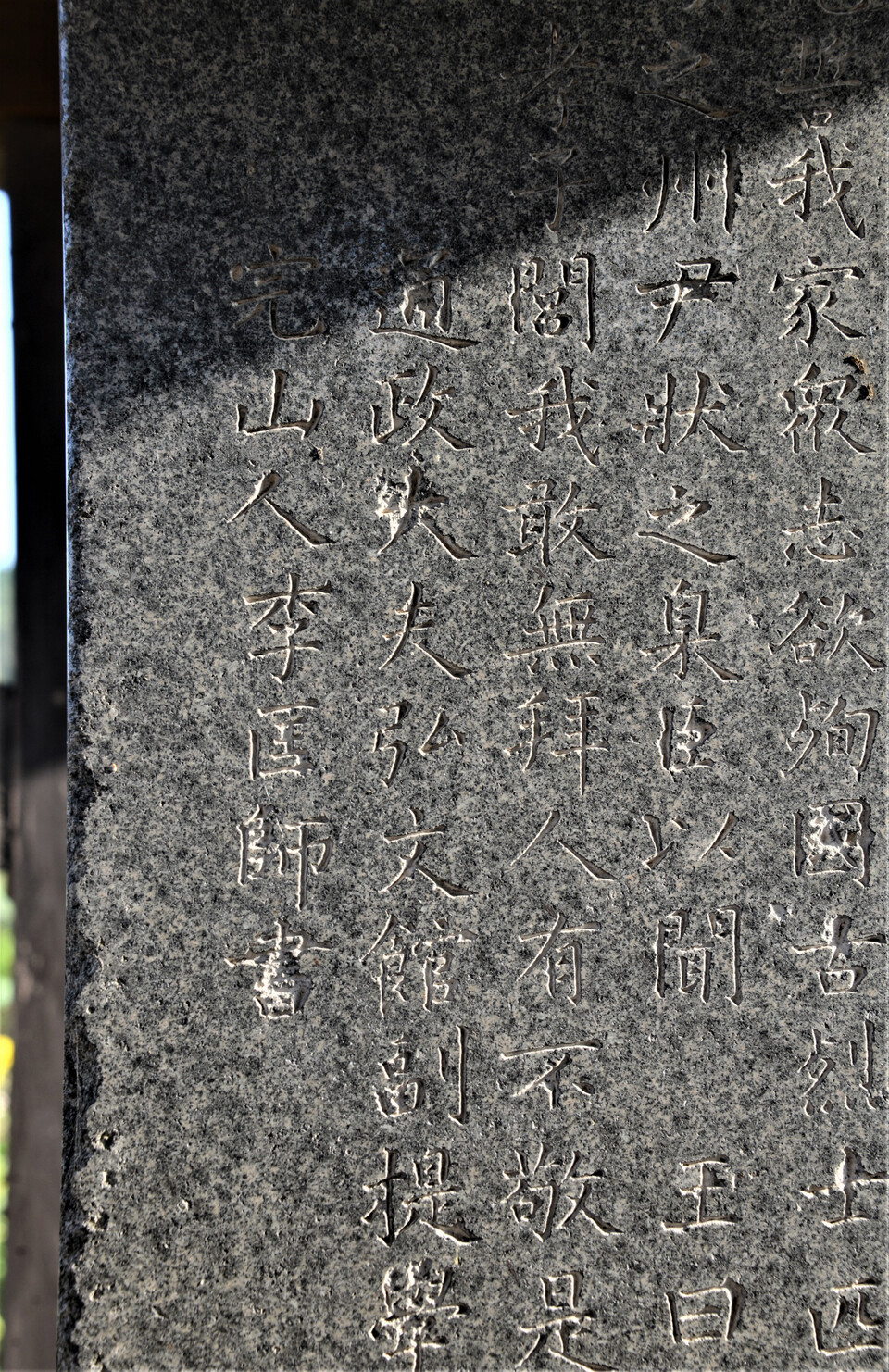

△효자 정려비.

비각 안에는 비교적 큰 정려비가 비각에 갇힌 느낌으로 서 있다. 비신의 크기는 길이가 135㎝, 폭이 60㎝, 두께가 27.5㎝이다. 임신년(1752, 영조28)에 세운 것으로 생각되는 정려비의 전면에는 ‘孝子 贈朝奉大夫 司憲府持平 崔公致柏 旌閭碑’라고 예서(隷書)로 크게 새겨져 있다. 사헌부지평에 추증된 효자 최치백(1676~1744) 공의 정려비인 것이다.

글자의 크기는 대체로 가로 14㎝, 세로 12㎝ 안팎으로 상당히 큰 글씨이다. 해서(楷書)와 예서가 섞인 서체로 특이하다. 얼핏 보면, 그리 잘 쓴 글씨로 보이지 않는다. 자세히 살펴보면 획마다 꿈틀거리는 듯 변화가 있어 일직선으로 곧은 획은 하나도 없다. 그런 까닭에 점획이 살아 움직이는 듯하다. 예사로운 글씨가 아닌 것이다.

후면에는 비문이 새겨져 있다. 효자의 아들 수곤(秀坤)이 아버지의 행적을 기록하여 비명을 지어줄 것을 청하였다고 하면서, 효자의 정려비를 세우게 된 경위와 주인공에 대해 간단히 서술하고, 명문을 상대적으로 길게 써서 새겼다. 명문 속에 효행의 여러 가지 사연과 무신란(戊申亂)에 나라를 위해 충성을 다한 내력까지 운문으로 써서 효행과 충절을 기리고 찬양하였다.

비문의 글씨는 해서로 썼는데, 글자의 크기가 가로 3㎝, 세로 2.5㎝ 정도이다. 이 글씨도 확대해서 보면, 구불구불한 느낌이 드는 필획으로 구성되어 있음을 확인할 수 있다. 특이한 자형의 이체자도 여럿 보인다.

△효행과 충절의 주인공 최치백.

정려비의 주인공 최치백의 효행과 충성을 비문을 통해 살펴보자. 일곱 살 때 아버지가 돌아가신 후 고기를 먹지 않으니, 어머니가 ‘너 죽으면 나도 죽는다’고 하여 그제야 그만두었다. 지성으로 어머니를 모시니 꿩이 스스로 날아온 적이 한두 번이 아니었다. 또 솔개와 개가 고기를 물어 준 일도 있었는데, 미물도 효에 감동하여 벌어진 기적이었다. 옛날 강이 언 겨울에 잉어가 왕상에게 잡힌 일이나 맹종이 눈 내린 대밭에서 죽순을 캔 고사보다 더한 이적이었다. 이후 이인좌의 난(1728)이 일어나자 의병을 일으켜 용맹하게 싸워 효행과 충의를 다하였다.

69세로 최치백이 세상을 떠난 뒤 1749년 경상도관찰사가 효행과 충의를 조정에 알리니, 영조 임금이 사헌부지평을 추증(追贈)하고 정려비를 세우도록 명하였다.

비의 명문(銘文) 마지막에 “사람 중에 (정려비를)공경하지 않는다면, 이는 어버이가 없다고 말하리. 모든 사람들이여, 이 비문을 보시오.”(人有不敬, 是曰無親. 凡百君子, 視此刻文.)라고 마무리했다.

△비문은 명문가의 문장

비문을 지은이는 홍문관 부제학 오수채(吳遂采, 1693~1759)이다. 영의정을 지낸 오윤겸(吳允謙)의 증손으로 병조판서 오도일(吳道一)의 아들이다. 이인좌의 난을 진압하여 1등 공신이 된 오명항(吳命恒)의 당숙이며, 소론의 영수 윤증(尹拯)의 손서(孫壻)로 그에게 배워 문장에 뛰어났다. 1748년부터 1753년 대사성이 되기 전까지 홍문관 부제학으로 재임했다. 이 시기에 정려비문을 지은 것이다.

△개성 넘치는 명필, 이광사

비문을 쓴 이는 원교 이광사(李匡師, 1705~1777))이다. 조선 제2대 정종의 왕자인 덕천군 이후생의 후손으로 대대로 글씨를 잘 쓰고 문장이 뛰어난 소론 명문가의 자제였다.

20세 전후부터 당대 최고의 명필로 알려진 부친의 친구인 백하 윤순에게 나아가 37세까지 글씨를 배웠다. 왕희지의 필법을 꾸준히 익히다가 그 원류를 익혀야 한다는 생각에 위(魏)나라나 진(晉)나라 이전의 필법을 깊이 연구하였다. 진한(秦漢) 시대의 전서(篆書)와 예서를 두루 익히고, 왕희지의 해서와 행서, 초서까지 심오한 필법의 이치를 천착(穿鑿)하였다. 정국의 상황에 따른 집안의 몰락으로 서예와 학문에만 더욱 매진하였기에 그 성취의 폭과 넓이가 심원(深遠)하였다.

원교의 고조부 이경직과 그 아우 이경석은 인조, 효종 연간의 명신으로 활약하였다. 이경석은 송시열을 비롯한 산림의 학자들을 대거 천거하여 서인 정권을 구축(構築)하기도 하였다. 증조 이정영도 서인 정권의 주요 인물이었으나 노소분당 이후 소론으로 자리 잡게 되었다. 노론과 소론의 정쟁이 치열했던 숙종연간에 조부 이대성이 소론의 주요 인사가 되었다. 경종이 즉위한 후 소론이 실권을 잡고 신임사화를 일으켜 정권을 전단하게 되어 부친 이진검은 예조판서, 백부 이진유는 이조판서가 되었다.

경종이 즉위 4년 만에 승하하고 동생 영조가 즉위하자, 정국은 반전되어 노론이 집권하게 되었다. 백부는 나주로 유배되었다 추자도로 이배되었고, 부친은 강진으로 유배되었다. 1727년 부친은 유배 중 병사했다.

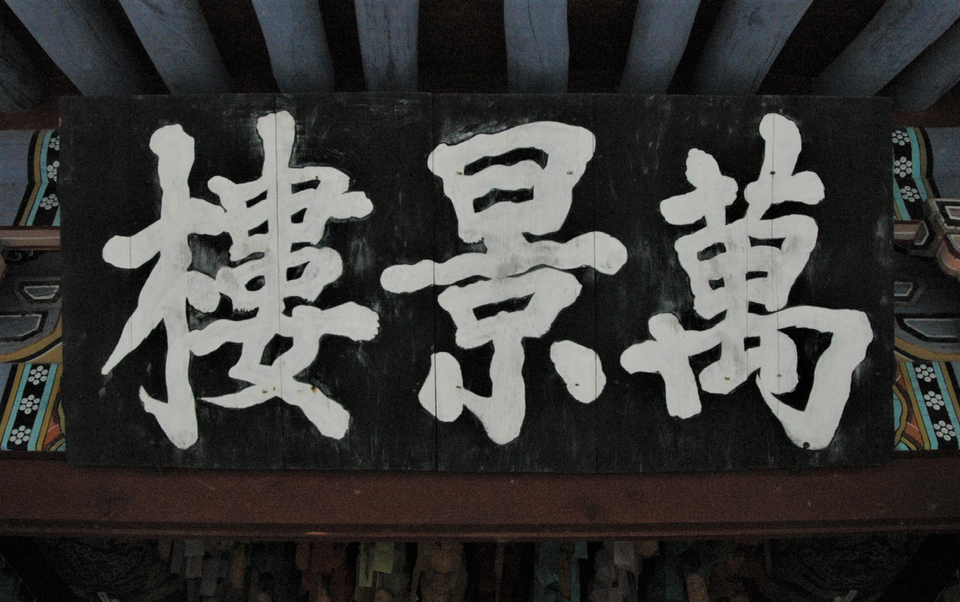

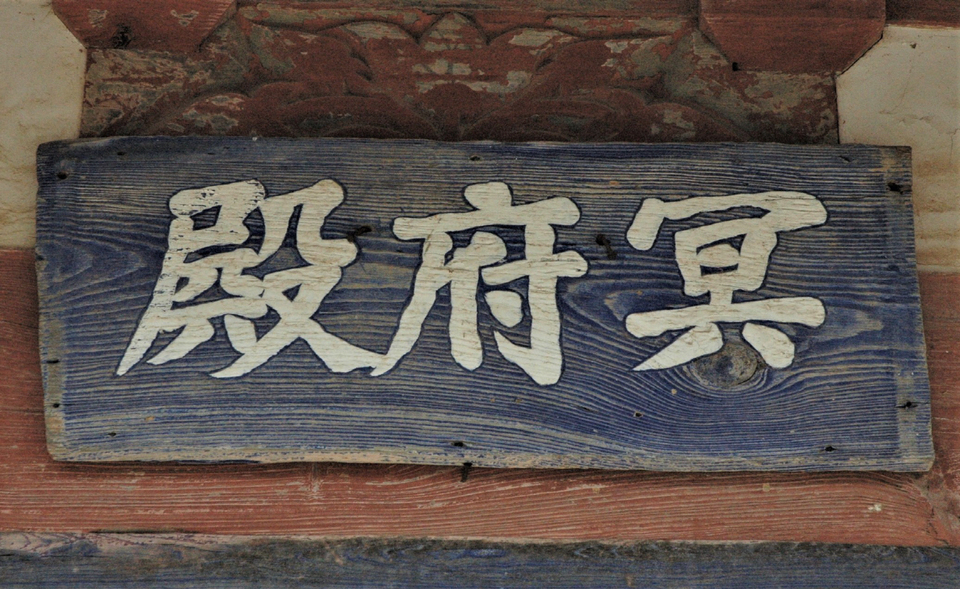

1728년 이인좌의 난이 진압된 후 노론의 공세에 따라 1730년 백부가 국문을 받다 죽자, 이광사의 형제들은 두문불출하고 친인척의 집에만 왕래하며 학문과 서예를 수련했다. 27세에 강화로 들어가 하곡 정제두에게 양명학을 배웠다. 글씨가 날로 진보하여 40세(1744) 전후로 ‘원교체’라는 자신만의 서풍으로 명성을 떨쳤다.

1755년 51세에 나주괘서사건에 연좌(이미 죽은 백부와 친부가 사건 당사자인 윤지와 왕래한 편지가 여럿 발견되고 이광사의 편지도 나옴)되어 부령으로 유배되었다. 이때 이광사가 참형을 당한다는 잘못된 소문을 듣고 부인이 자결하였다. 58세 되던 1762년 유배지 부령에서 배우러 온 문인들에게 문장과 글씨를 가르쳐 선동한다는 죄목으로 진도에 안치되었다가 신지도로 다시 유배지를 옮겼다. 1777년 신지도에서 73세로 생을 마감했다.

이광사는 20세 전후부터 치열한 당쟁의 여파로 부친이 화를 입자 출사를 단념하고 서예와 학문에만 진력하였다. 마흔 전후에 서예로 명성을 얻고부터 부령에 유배되기 전까지 친인척 조상의 묘비명을 다수 짓고 썼으며, 많은 서화와 금석문을 수장한 김광수 등과의 교유를 통해 필력과 학문의 깊이를 더하였다. 유배 이후에도 학문과 서예에만 힘을 쏟아 마침내 이전에 없었던 독특한 서풍을 완성했는데 이른바 ‘동국진체’이다. 뿐만 아니라 유배 중 서예의 이론과 역사를 체계적으로 서술한 ‘서결(書訣)’을 지었는데 이론의 수준과 방대한 양이 이전에 없었던 성취였다.

△원교체로 더욱 빛나는 효행.

최치백 정려비의 마지막 줄에 ‘완산인 이광사 서’라고 이름 앞에 본관만 쓴 것은 아무런 벼슬을 하지 않았기 때문이다. 비석을 세운 1752년은 원교 나이 48세로 한창 자신의 서풍을 정립한 시기에 해당한다. 다수의 친인척 금석문을 썼던 때였다.

어떻게 오수채가 지은 비문을 이광사가 썼는지 알 수 없지만, 당시엔 매우 파격적인 서풍의 글씨를 비석으로 세운 것이다. 또 이광사가 역도들과 같은 당파로 오랜 세월 유배 끝에 유배지에서 죽은 죄인인데도 정려비에 이름이 온전히 남은 것도 특이하다. 역안(逆案)에 이름이 오르면 그가 쓴 금석문도 깎아버리거나 파묻는 경우가 있기 때문이다.

어쨌든 오늘날 우리 지방에서 독특한 이광사의 예서와 해서 금석문을 볼 수 있다는 것은 다행이며, 정려비 주인공의 아름답고 특별한 효행과 어우러져 더욱 훌륭한 문화유산으로 가치가 빛날 것으로 생각한다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.