지명 유래부터 다양한 문화재까지 마을 곳곳 기천 역사 숨어있어

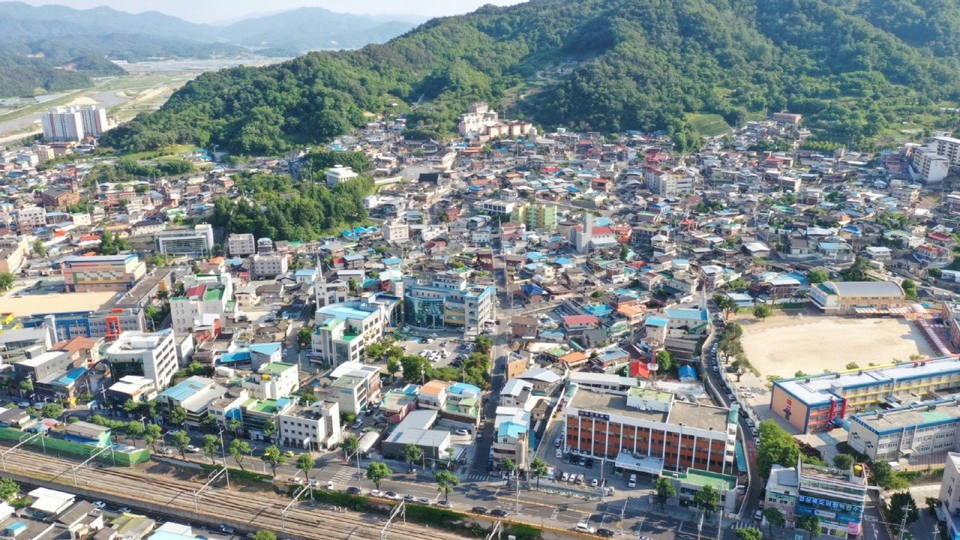

김천 중에서도 남산동은 교통의 요충지로서 일찍이 역이 설치되고 1905년 경부선철도 부설되기 전까지 역사 주변에 시장, 역촌 등이 형성돼 김천의 중심지로 부상했다가 후일 급격하게 쇠퇴했다. 남산동은 조선 시대 말까지 인마(人馬)의 왕래가 가장 활발했던 김천지방 최대의 번화가로 근대도시의 틀을 가장 먼저 갖춘 지역이었으나 근대화와 재래시장 위축, 전국적인 도로망 구축, 김천시청을 비롯한 관공서의 외곽지 이전 등 일련의 과정을 거치면서 구시가지로서의 명맥만 이어오고 있다. 그러나 남산동은 과하천, 노실고개, 학사대 등 이 고장의 대표적인 전설을 오롯이 품고 있는 역사의 보고이기도 하다.

남산동은 지역 대부분이 김천도찰방역이 설치됐던 전형적인 역촌에 해당한다. 역(驛)은 국가의 명령과 공문서의 전달, 군사정보, 사신 왕래에 따른 접대와 마필공급 등을 위해 설치된 교통 통신기관으로 행정, 외교, 군사적으로 중앙집권 국가를 유지하는 데 중요한 역할을 했다.

조선 시대 초기에 병조(兵曹)-승여사(乘輿司)-역승(驛丞)-찰방(察訪)-속역(屬驛)으로 이어지는 역의 관리·감독체제를 완비하고 30리(12.9㎞)마다 역을 설치해 전국을 종6품이 관리하는 44개의 역도를 두고 538개의 속역체제로 정비했다.

조선 시대에 이르러 역의 기능은 더욱 다양해져 공물의 운송과 내왕인의 규찰, 죄인의 체포와 압송, 파발과 봉수대의 관리 기능까지 수행했으며 국경을 중심으로 유사시 국방의 일익까지도 담당했다.

1895년 근대적인 전화 통신시설이 설치되기 전까지 중요한 일익을 담당했으며 역을 중심으로 역촌(驛村)형태의 마을이 형성되고 교통의 요지인 역을 중심으로 문물의 집산이 활발해져 시장이 개설되고 상품경제의 발전을 촉진해 근대적인 지방 도시가 발달하게 되는 계기를 제공했다.

김천지방의 역이 사료에 처음 등장하는 것은 1451년(문종1) 간행된 고려사(高麗史)로 병지역참(兵志驛站)조에 경산부도(京山府道/오늘의 성주)에 속한 속역으로 김천역(김산현), 작내역(지례현), 추풍역(어모현), 부상역(개령현), 장곡역(지례현) 등 5개 역과 함께 등장한다.

세종실록지리지에 따르면 조선시대에 들어 세종대에 44역도-538속역체제로 개편하면서 김천도(金泉道)가 신설되고 관할에 17개 속역을 거느리게 된다.

세조 때 (經國大典)는 경남 함양 근빈역, 거창 성초역, 합천 금양역까지 포함한 21개 역을 관할하기에 이르고 영조 때 여지도서(輿地圖書) 19개소, 19세기 말 금천역지(金泉驛誌)에는 20개소의 속역을 관장하는 전국 최대 규모의 역참으로 성장하게 된다.

김천도의 핵심인 김천역은 김천초등학교를 중심으로 하는 지금의 남산동 일대로 종6품의 김천도 찰방1인과 김천역장1인, 임(林)씨와 한(韓)씨가 세습하는 역리와 역졸이 693인, 역노(驛奴·남자종) 316인, 역비(驛婢·여자종) 151인으로 구성됐다.

이런 연유로 역이 있었던 남산공원 일대는 지금도 찰방골로 불리며 김천초등학교 교정과 남산공원에 찰방선정비가 5기 남아있으며 지금의 황금동 교회 일대가 김천역에 속한 역전(驛田)으로 알려진다.

관련 사료를 근거로 볼 때 김천역의 규모는 지금의 김천시 남산동 일대를 중심으로 매우 광범위한 지역에 걸쳐 자리 잡고 있었다. 또한 김천역을 근거로 생업을 영위하는 다양한 주민들이 역 인근에 자리를 잡으면서 독특한 형태의 역촌마을과 시장이 형성됐다.

김천역의 중심이었던 김천초등학교 내에 있는 비석으로 역대 김천역의 최고 책임자인 도찰방(신류·이극태·이정억·이현장) 등 4인의 선정비가 남아있다. 도찰방은 종6품의 품계로서 군수와 현감 등 지방관과 달리 중앙 병조의 직접적인 지휘를 받으며 본역 및 속역의 행정과 마필, 역로관리, 공물의 수송과 봉수대관리 등 지방의 포괄적인 교통행정을 총괄하는 자리였다.

현재 김천초등학교 교정에 남아있는 찰방 선정비의 존재는 교통의 요지로서 예부터 김천이 가지고 있는 역의 존재를 확인시켜 주는 유일한 유물로서 김천역은 도로와 시장 발달의 동력으로 작용해 역촌(驛村)의 형성과 문물의 집산을 촉진해 김천장을 전국 최대규모의 시장으로 발전시키는 데 이바지했다.

평화남산동의 주산인 고성산은 예부터 풍수지리로 볼 때 늙은 쥐가 밭으로 내려온다는 노서하전(老鼠下田)형의 길지로 일컬어지는데 쥐의 오른쪽 발에 해당한다고 전해지는 명당이 남산이다. 이러한 이유로 지역주민들은 남산과 개운사를 연결하는 고갯길을 낮추지 않고 우회해 다니는 수고로움도 감수했는데 일제강점기인 1916년 김천에 정착한 일본인들이 개운사와 남산으로 연결되는 명당의 기를 끊기 위해 도로를 내고 남산에 신사를 조성한 후 벚나무를 심어 공원으로 조성했다.

또 신사로 올라가는 계단과 석등, 돌다리(남산교)를 설치하는 등 대대적인 성역화 사업을 벌여 1928년 7월 18일 정식 신사(神社)로 승격했다. 이후 일본의 국경일이나 2차 대전 선전포고일 등 각종 기념일마다 김천지역 학생과 시민들을 강제로 동원해 신사참배를 강요했다. 광복 후 김천신사의 모든 건물과 구조물은 철거되고 현재는 석등 5기 만이 남아있다. 김천신사는 일제강점기에 우리 조상들이 나라 잃은 설움을 감내하며 내선일체를 강요받았던 아픔의 상징인 것이다.

광복 후 신사는 해체되고 공원으로 조성됐는데 현재 시비와 독립운동가의 추모비, 시립미술관 등이 있으며 공원 내 누각인 남산루는 일제 강점기에 교동 김산관아에 있던 객사 건물인 금릉관(金陵館)을 이정한 것인데 한국전쟁 중에 폭격으로 소실되고 말았다.

김천 출신 재일교포가 어릴 때 이곳에서 놀았던 추억을 기념해 1억 원을 기탁, 1980년 재건해 남산루라 이름했다.

△직지사 말사이자 포교당인 개운사(開雲寺).

개운사는 남산공원 뒤편에 있다. 1918년 춘담화상(春潭和尙)에 의해 창건된 이래 팔공산 동화사의 포교당으로 운영됐다. 1926년 교구개편으로 문경 김용사의 포교당으로 변경됐다가 문경이 직지사의 교구에 속하게 되면서 김천 시내 포교당으로 운영되면서 직지사의 말사가 됐다.

개운사는 제8교구에서 가장 규모가 큰 포교당으로서 김천 시내의 신도 확장에 이바지했다.

명부전에는 2003년 4월 17일 경상북도 문화재 자료 제440호로 지정된 목조지장보살좌상과 목조시왕상 등 19구가 봉안돼 있다.

이들 유물은 1685년 조성된 이래 증산면 쌍계사 명부전에 봉안돼 있었는데 1943년 일본인들이 고미술품 전시회에 출품하기 위해 김천역으로 옮겨왔다가 해방이 되면서 쌍계사로 반납하지 않고 방치되어 있던 것을 개운사에서 명부전을 신축해 봉안하게 된 것이다.

△대학자 최치원 선생의 전설을 품은 학사대(學士臺).

통일신라말의 학자로 유·불·선에 능통했던 고운(孤雲) 최치원(崔致遠 867-?)선생이 가야산 해인사 고운암에 은거하고 있을 때 김천에 들러 이곳 높다란 절벽에 올라앉아 학문을 강론했다고 전해진다.

학사대라는 지명은 최치원이 신라 헌강왕대에 외교문서의 작성을 담당하는 한림학사(翰林學士)에 임명된 이후 선생이 머물다간 장소를 관직명을 따서 학사대라 이름하는 것이 관례였다.

이 일대는 고성산의 북쪽 끝자락으로 김천의 옛 삼산(三山)인 황산(凰山), 자산, 응산(鷹山)과 이수(二水)인 감천(甘川), 직지천(直指川)이 한눈에 조망되는 절경지로 예부터 시인묵객(詩人墨客)들이 즐겨 찾던 명소로 유명하다.

과하천은 김천(金泉)이라는 이 고장의 지명이 유래된 샘으로 원래는 금을 캐던 금광이었다.

사료에 따르면 금광으로 이용되던 중 물이 솟아나 금 채굴을 중단했는데 그 물맛이 지극히 달고 차가워 사람들이 샘으로 사용하면서 금을 캤던 샘이니 금천이라 이름했다고 한다.

훗날 이 샘물로 술을 빚었는데 다른 술과 달리 여름을 지나도 그 맛이 변함이 없어 넘길 과(過)에 여름 하(夏)자를 써서 과하주라 했고 이때부터 과하천 또는 주천으로도 불리며 이 지방을 대표하는 술과 우물로 자리매김 했다.

이것은 고려시대 초 역참제도의 정비로 이 지방에 역이 처음 설치되면서 역명(驛名)을 정할 때 이 샘의 이름을 따서 김천역(金泉驛)이라 한 것만으로도 이 우물의 위상을 짐작할 수 있다. 김천역에서도 과하천의 물을 물지게로 져서 길어다 썼다고 하며 아침, 저녁으로 물지게 행렬이 장관을 이루어 이 일대마을을 지게동이라 불리게 만들었다.

과하천은 1990년 경상북도 문화재자료 제228호로 지정되어 보호를 받고 있는데 주변에 주택이 들어서면서 더는 식수로는 사용할 수가 없게 되었다. 샘 앞에 ‘금능주천 광서(金陵酒泉 光緖)8년’이라 새겨진 비석이 있는데 1882년(고종19)에 세운 것으로 과하천의 역사를 짐작하게 한다.

김천지방을 대표하는 향지로서 1718년 간행된 금릉승람(金陵勝覽)에서 저자인 여이명(呂以鳴)은 과하천과 과하주에 대해 다음과 같이 적고 있다.

이 기록을 통해 볼 때 김천이라고 하는 지명이 유래된 샘이 곧 김천이라는 샘이며 이 샘물로 빚은 술이 곧 과하주로 김천의 독특한 물이 과하주라는 명주를 탄생시킨 배경이 되었다고 보고 있다.

노실고개는 황금동, 남산동에서 평화동을 연결하는 고성산자락의 고갯길로 풍수지리설로 볼 때 늙은 쥐가 밭으로 내려간다는 노서하전형(老鼠下田形)의 명당으로 알려졌다. 노실고개의 원래이름은 늙은 쥐 고개라는 뜻의 노서고개였는데 음이 변해 노실고개가 됐다. 우리 조상들은 십이지신(十二支神)의 첫 번째인 쥐가 풍요와 다산을 상징하며 산전수전을 겪은 노련하고 부지런한 쥐가 풍족한 먹이가 있는 밭으로 간다는 의미로 해석해 이 터에 사는 사람들은 큰 복을 누릴 것이라고 믿었다. 실제로 노실고개 인근에서 예부터 큰 부자가 많이 나왔는데 이러한 전설과 무관치 않아 보인다. 이같은 이야기는 예부터 고성산의 모양이 쥐를 닮았다는 풍수지리에서 비롯되었는데 즉, 고성산이 쥐의 몸통이며 머리와 입은 중앙초등학교와 교육청으로 이어진 능선이며 왼쪽 앞발은 시립도서관, 오른쪽 앞발은 개운사에서 남산공원으로 이어진 능선이라고 보았다. 일제 강점기 때 일본인들이 남산에 신사(神社)를 세울 때 이러한 이야기를 듣고 명당의 맥을 끊기 위해 개운사와 남산공원 사이의 고개를 파내어 도로를 냄으로써 쥐의 오른팔을 잘랐다는 전설이 전해진다.

△남산동의 옛 이름 찰방골.

김천초등학교로부터 남산공원, 노실고개에 이르는 골짜기를 일컫는 총칭으로 남산동의 옛 이름이라고 할 수 있다. 옛날 남산동에 역의 중심인물인 찰방역장이 상주했음을 알리는 상징적인 지명이다.