미군 폭격기 오폭사건 피해지…아물지 않은 6·25 상처 고스란히

△ 6·25 아물지 않는 상처-형곡동 미군 폭격기 오폭사건.

제2차 세계 대전 이후, 공산과 반공과 세계의 냉전적 갈등으로 폭발한 6·25 전쟁은 한반도에 수많은 상흔을 남겼다.

1950년 6월 25일 새벽 4시 38도선과 동해안 연선(沿線) 등 11개소에서 경계를 넘어 38선 이남으로 선전포고도 없이 남침, 무방비 상태였던 중부지방과 호남지방을 삽시간에 휩쓸었다.

인민군의 대공세에 유엔은 미국을 주축으로 바로 유엔 안전 보장 이사회 결의 제82호를 의결하고 이 전쟁에서 한국을 원조하기로 결정하고 하고 7월 7일 더글러스 맥아더 원수를 총사령관으로 하는 유엔군을 조직했다.

38선을 넘어온 인민군은 별다른 저지 없이 물밀 듯이 남하해 낙동강을 사이에 두고 임시 수도인 대구로 진격하려는 인민군과 전열을 정비해 반격하려는 연합군과의 격렬한 대치전에 들어가면서 이념 갈등으로 인한 학살과 연합군의 폭격으로 무수한 양민들이 죽어 나갔다.

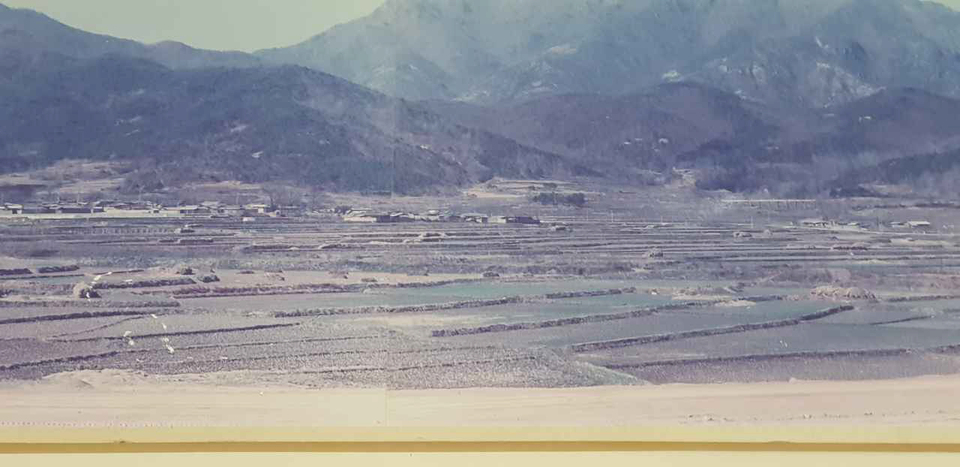

금오산 자락으로 둘러싸인 형곡동(시무실·사창마을)은 전쟁에도 안전하다고 소문이 난 곳으로 마을주민은 피란을 가지 않고 또한 낙동강을 미처 건너지 못한 피란민과 인근 마을 주민들이 많이 모여들었다.

폭격이 있었던 1950년 8월 16일 마을주민은 평소와 다름없이 밭일을 하거나 쉬면서 일상생활을 보냈고, 피란민은 형곡 냇가에서 더운 날씨를 피할 수 있는 하얀 천으로 천막을 쳐 놓고 있었다.

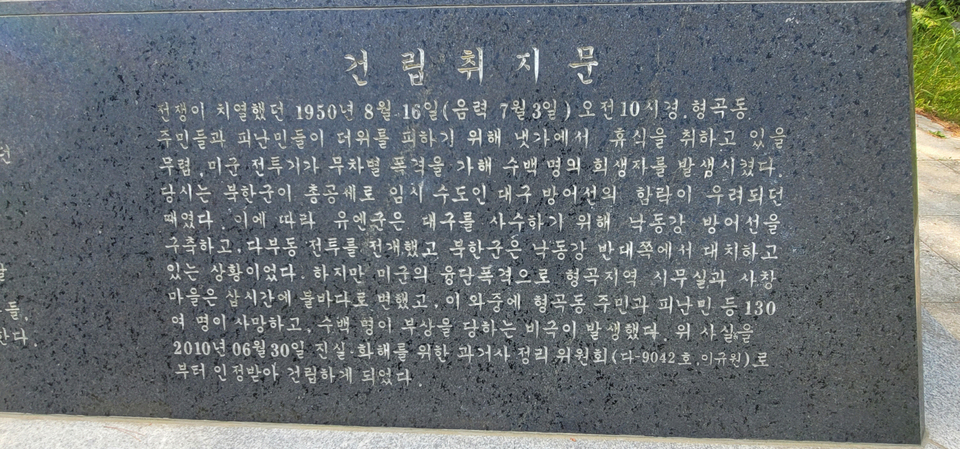

이날 오전 10시께, 경고도 없는 미군의 융단폭격으로 시무실과 사창 등 두 마을은 삽시간에 불바다로 변했고, 이 와중에 주민과 피난민 등 130여 명이 사망하고, 수백 명이 부상을 입는 참극이 발생했다.

폭격 목격자는 “1950년 8월 16일 오전 8시쯤 비행기 정찰에 이어 오전 10시쯤 B-29 폭격기 2개 편대가 남쪽에서 날아와 1시간 동안 폭격과 기총 소사 공격이 있었다”고 한결같은 증언을 했다. “이날 폭격으로 시무실과 사창 마을의 희생자는 131~133명에 이른다. 형곡 냇가에 모여있던 수많은 피란민이 희생되면서 사상자 핏물이 한여름 냇가에 흐를 정도로 참혹했다”는 증언이 여러 곳에 기록돼 있다.

당시 시무실과 사창마을에는 각각 70호, 60호로 전체 130호 정도의 금오산 자락의 산골마을이었으나, 이날 폭격으로 마을이 전소, 전파됐다.

이규원(67·형곡동)씨는 생전의 김경환 당시 마을이장으로부터 “이날 정찰기가 와서 정찰하고 간 30분 후 전폭기 2개 편대가 와서 기관포 사격을 했고, 공중공격으로 마을에서 죽었다고 신고한 사람이 131여 명으로 그중에는 가족이 몰살한 사람들도 있었으며, 마을 도랑에 핏물이 흐를 정도로 현장이 참혹했다”고 관청에 보고했다는 증언을 전달했다.

이어 “미군이 마을에 인민군이 있는지 없는지를 정찰을 통해 확인하고 폭격을 해야 하는데, 이미 인민군이 들어왔다 낙동강 너머 다부동으로 떠난 상태에서 이를 확인하지 않고 오폭을 한 것이라고 어른들로부터 들었다”며 “희생자들의 시신은 공동으로 인근 산 공동묘지에 집단매장을 했으며, 일부 유족이 그곳에서 일 년마다 기제를 올리기도 한다”고 밝혔다.

△ 미군 문서에서 발견된 ‘융단 폭격’.

당시 유엔군은 우회 기동, 포위와 야간침투를 조직적으로 저지할 충분한 병력이 부족했다. 국군은 산악지대와 동해안 지역을 담당하고 미군 제24사단은 김천·군위·의성에서 재편성했다.

미군 제1기병사단은 영동 일대를 담당하고 미군 제25사단은 상주 정면을 방어하면서 우세한 공군에 의한 폭격으로 남하를 저지하려는 지연 작전을 펼치는 상황이었다

미군 문서에는 ‘1950년 8월 16일 미군 1기병 사단에 형곡동을 포함한 사각 지역에 B-29 융단 폭격을 준비하라는 명령이 내려왔다’는 기록이 존재한다.

1988년에 발간된 푸트렐(Futrell) 박사의 논문에는 ‘1 기병사단 병력은 8월 16일 칠곡군 왜관의 사각 지역에 B-29 융단 폭격을 준비하라는 명령을 받았다. 이 기간 동안 공군은 총 260회 출격했고, 이 가운데 120회는 한국군 지역, 68회는 1기병사단 지역, 43회는 24·29·25사단 지역에서 이뤄졌다’라고 했다.

북한군의 8월 대공세로 임시 수도였던 대구의 함락이 우려되고, 인민군은 낙동강 건너에서 병력을 증강하는 상황에서 맥아더 장군은 스트레이트 메이어 장군과 오도넬 장군을 불러 B-29를 총동원해 왜관지역 융단 폭격 임무를 부여했다.

왜관 북쪽의 일정 지역을 황무지로 만들라는 맥아더의 지시에 따라 폭격의 성공 여부와 상관없이 임무를 수행한 것은 심리적 효과 때문으로 폭격 지역 언저리의 형곡동은 인민군 소재와 관계없이 대구를 지키려고 펼친 융단폭격의 대상이 됐다’라고 기록했다.

△ 위령탑 건립 추진.

형곡동 오폭사건의 악몽 속에서 살아온 생존 피해자와 그 가족들은 참극이 발생하고 40년이 지난 1992년 이종록(발기인 대표, 2010년 10월 사망, 이규원 전 의원 선친)옹을 중심으로 ‘위령탑 건립 추진위원회’를 구성했다.

이어 2005년에는 구미시에 의견서를 제출하고, 진정서를 냈으나 시정에 반영되지 않았다.

결국 1년 후인 2006년 11월 28일 이규원 전 구미시의회 의원은 진정서 마감 시한을 이틀 앞두고 부랴부랴 진정서를 작성하고, 과거사 정리 기본법에 따라 발족한 과거사위에 자료를 제출했다.

그로부터 2개월 후인 2007년 1월 위령탑 건립 추진위는 오매불망 그리던 ‘결정통지서’를 손에 쥘 수 있었다.

사건명은 ‘미군 관련 희생 사건, 결정 이유 = 신청사건 다-9042 미군 관련 희생 사건은 진실 화해를 위한 과거사 정리 기본법 제2조 제1항 제3호의 진실규명범위에 해당해 조사개시를 결정함’이었다.

이어 2년 3개월이 흐른 뒤 진실화해위원회는 김응학 조사관을 파견해 2009년 4월 7일부터 형곡 지구, 인동 유학산 지구, 고아(선산) 지구에 대한 현장 조사를 시작했다.

형곡동 미군 오폭사건에 대한 현장 조사에서 조사관이 만난 형곡지구 면담자는 생존자와 피해자 가족 등 35명이었다.

더 많은 피해자가 있었지만, 당시 상황을 목격한 주민이나 피해자 가족들이 전국에 뿔뿔이 흩어져 살고 있었기 때문에 현장 조사 대상자는 미군 폭격기의 오폭으로 희생된 것으로 추정되는 130여 명에 비해서는 턱없이 적을 수밖에 없었다.

미군 폭격기의 오폭에 따른 피해와 관련해 김응학 조사관은“ 다른 지자체에서는 위령탑 건립 등 피해자들의 원혼을 달래는 노력이 있지만, 구미에는 그마저도 없는 것 같아 애석하다”는 말을 남기기도 했다.

2010년 6월 30일 이규원씨는 미군 오폭으로 결정이 됐다는 과거위의 담당자로부터 직접 통보를 받고 10월 3일 부산시 사직동 국가기록보존소에서 결정통고문을 받아 당시 남유진 구미시장과 위령탑 건립 추진을 논의하기 시작했다.

이후 미군 융단폭격이 오폭이라는 진실이 규명되자 2012년 2월 8일 당시 손홍섭 구미시의원이 본회의 ‘5분 자유발언’을 통해 위령탑 건립을 촉구, 2012년 4월 30일 형곡동위령탑건립추진위원회(공동위원장 손홍섭·박교상)가 재발족해 위령탑 건립 장소를 두고 논란을 거듭하다 2016년 8월 4일 형곡동 산33-5번지에 위령탑을 건립했다.

위령탑은 ‘소지(燒紙)를 올리다’라는 주제로 황등석과 스테인리스스틸, 씨블랙(C-black)을 재료로 3000×2400×5000mm 크기로 건립됐으며, ‘소지’는 소원을 빌기 위해 종이를 불살라서 공중으로 올리는 것으로 희생자들의 넋을 보듬어서 하늘로 자유롭게 날아오르게 하는 형상을 하고 있다.

또한, 위령탑 기단 앞쪽에는 건립 취지문과 사건배경이, 뒤쪽에는 48명의 희생자 명단이 지역별·가구별로 명각돼 있고, 우측 옆에는 사업이 완공되기까지 다방면으로 노력한 추진위원회의 명단이 새겨져 있다.

이규원씨는 “아직도 95세인 어머님 머리에 포탄 파편이 남아있어 지난 일은 기억을 잘못하시지만 그날 현장만은 생생히 증언하고 계신다”라며 “국회에 계류 중이 전쟁 당시 억울하게 죽은 양민들을 보상해주는 ‘6·25 전쟁 피해자 특별보상법’이 통과해 죽은 영혼들의 영면과 피해자 유족들의 마음을 조금이나마 위로할 수 있도록 마지막까지 노력하겠다”라고 말했다.