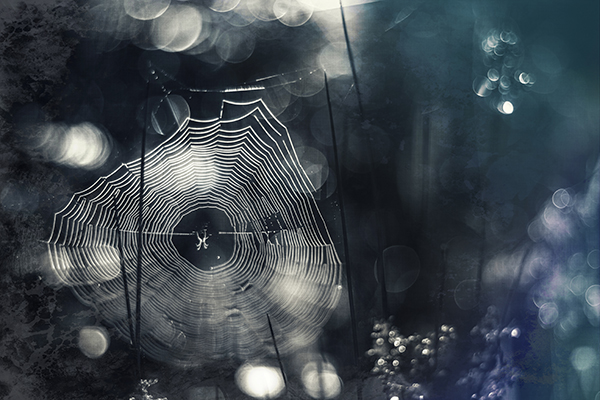

거미 마을에 수상한 사람이 들어왔다

방사선으로 닦은 길의

중심에서 어슬렁거리는 총알 눈빛 겨누는

저 사람

꽉 막혀버린 도롯가에서 거미는 포충망을 던져

길을 제 쪽으로 당기고 있다

가슴 속에 수갑을 채워 줄 언어 찾아 미로를 헤매고 있다

큰길로는 다니지 않는 거미

썩은 갈잎 한 장으로 위장하며 밤새 그가 직조하는 것은

허공에 제 이름 수놓는 것

거미가 짓는 행간은 낯선 길 돌아 로터리 중심에 다다른다

거미가 뽑아내는 언어는 언제나 날것이어야 하므로

몸 색은 물푸레나무 껍질 쓰고 있다

거미의 점액은 한 번 문 기억 놓치지 않는다

자신의 뼈까지 삼켜 흔적 없애버리는

간밤 돌개바람에 찢겨진 집 한 채

두꺼운 은유의 이불 덮어쓰고 그가 곤한

잠 속으로 들어간다

[감상] 김일호 시인의 두 번째 시집 『누란의 눈물』(목민사)을 읽다가 천형(天刑)처럼 “허공에 제 이름 수놓는 것”을 반복하는 ‘거미 시인’을 떠올린다. “가슴 속에 수갑을 채워 줄 언어 찾아 미로”를 헤매는 거미 시인의 운명에 동병상련을 느낀다. 어쩌다 그는 시를 쓰게 되었을까. 어쩌다 거미 시인 되었을까? “두꺼운 은유의 이불 덮어쓰고 그가” 충만한 겨울잠을 자고 다시 돌아오길 기다린다. <시인 김현욱>