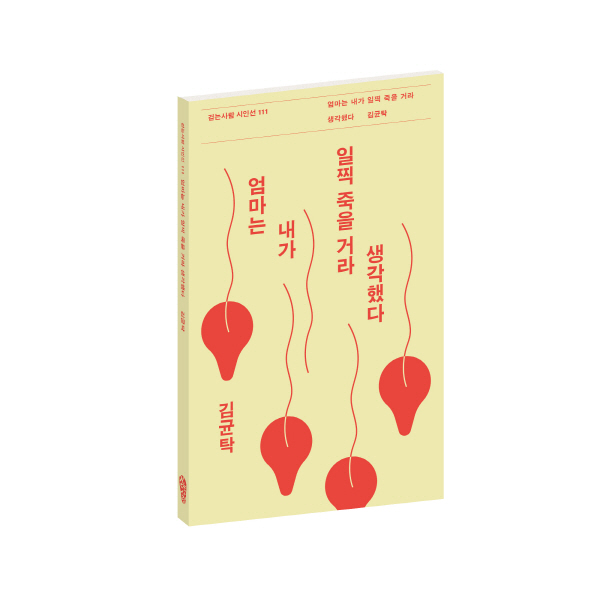

경북 안동에서 태어나 2019년 ‘시와세계’ 신인상을 받으며 작품 활동을 시작한 김균탁 시인의 첫 시집 ‘엄마는 내가 일찍 죽을 거라 생각했다’가 걷는사람 시인선 111번째 작품으로 출간됐다. 조용하고 치열하게 삶과 죽음을 돌고 도는 45편의 시가 한 권의 책으로 묶였다.

언어는 고통을 완화하기 위한 유일한 수단인 동시에 고통을 증가시키는 원인이다. 이 명제를 파편적인 구성과 돌발적인 표현으로 축조하는 김균탁의 시는 언어와 고통의 상관성에 관한 의문을 던지며 우리의 인식에 균열을 일으킨다.

최지인 시인이 이야기하듯, 잔혹 동화처럼 그로테스크한 이 세상은 문자만으로 기록할 수 없으므로 언어를 비롯한 시각적 기호와 그림문자가 동원되는 일이 자연스럽다.

따라서 고통 주변에 산재하는 파편 같은 언어를 오려 붙여 자신의 통증에 최대한 가깝게 만들고자 하는 시도와 그에 따른 실패는 도리어 설득력을 얻기 충분하다. 기호가 단어를 대체하는 과정에서 참고할 범례가 효력을 잃을 때, 우리는 비로소 이곳이 시(詩)의 장소라는 사실을 재확인하기 때문이다.

시인은 “얼어 버린 수도꼭지처럼 터져 흘러내리는 멈추지 않는 증상들”(물방울과 눈물 )을 그려내는 방식으로 삶이 내포한 근원적인 고독을 가감 없이 표현한다.

“태어난다는 것”이 “딱히 새로울 것도 없는 일”(「가죽 가방 공장에서 가죽을 벗겨 만든 가질 수 없는 가죽 가방」)로 여겨지는 폭력적인 세계에선 죽음 또한 새로운 것 없는 일로 해석되기에 충분하다. 그러나 “그의 죽음을 기억했을까?”(「하얀 눈이 붉어질 때까지」)라는 공허한 물음이 내포하는 것은 비단 씁쓸함만이 아니다.

이 세계에 반복적으로 나타나는 “낯설고 날이 선 맥없는 메아리”(「」) 같은 의문 뒤편에 타자의 마음을 들여다보고 이해하려는 시도까지 숨어 있는 까닭이다.

예컨대 “살아남은 자가 할 수 있는 것은 기록하는 일”(「해적선」)이 전부이기에, 시인 김균탁은 “그대를 기억하기 위해 기록”(「우리의 이별들을 기록합니다」)하는 행위를 멈추지 않는다. 공포화된 언어를 응축해 놓은 세계에서도 기록이 곧 삶을 애도하는 또 하나의 행동 양식이자, 삶을 사랑하기 위한 몸짓과 다르지 않은 것이다.

그런가 하면, 죽음은 “권태로운 진실”(「지구별 보고서」)이나, 삶은 “잠에서 깨어 흥건히 젖은 이마를 닦아도 깨어나지 못하는 꿈속”이라는 아이러니한 진리를 시인은 이미 알고 있다. 그러니 “잠이 더 들면 가위는 더 날카롭게 자랄 것”이라는 낯선 징후가 이 세계에서는 가능해진다.

시인의 날카로운 시선은 규범을 이탈하는 형식으로 나타남으로써 고통의 본질을 드러내는데, 이때 “날이 선 가위로 손끝을”(「매일 새싹 같은 악몽이 돋아」) 찌르는 등 신체를 경유하는 통증의 스펙트럼이 두드러진다. “언어들의 혼탁한 욕망”으로 가득한 세계, “아직 끝나지 않은 이별들이 무서운 속도로 쏟아”(「삐뚤어지는 중입니다」)지는 이곳에서 시인은 그럼에도 타자에게 공감하고자 하는 열망을 포기하지 않는다.

해설을 쓴 최선교 문학평론가가 이야기하듯, 상상이 실현될 수 없는 현실에 살며 악몽 같은 밤을 묘사하기 위해 분투한 흔적이 김균탁의 시 세계에 적나라하게 드러난다.

이곳에서 죽지 않고 살아 있다는 사실은 늘 징그럽게 돌아오나, 그럼에도 죽지 못하는 이유는 말이 죽지 않았기 때문이다. 언어가 살아 있기 때문이다.

그는 죽지 않으려고 발버둥 치는 언어들이 스스로의 생존을 기록한다는 점을 짚어내며 김균탁의 첫 시집이 품고 있는 가능성을 확인한다.

이 책을 펼친다면, 악몽 속을 배회하며 춤추는 듯한 언어의 향연을 경험할 수 있을 것이다.