트럼프·SNS·정치 갈등을 ‘지위 과시 경쟁’으로 해석하며 새로운 정치학의 질문 제기

루소·홉스 등 고전을 오늘의 과시·혐오·음모론과 연결…“진실보다 동등한 만남의 조건이 중요”

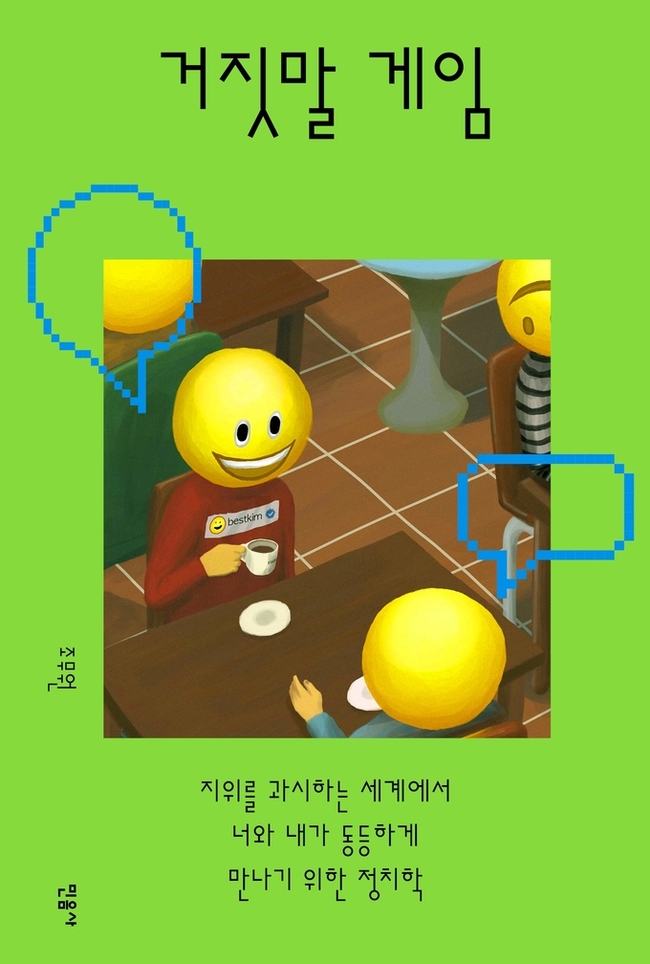

사회 전반에 확산된 ‘탈진실(post-truth)’의 감각을 기존의 진실/거짓 구도에서 벗어나 새롭게 해석한 정치철학서 ‘거짓말 게임’이 민음사에서 출간됐다. 젊은 정치학자 조무원은 이 책에서 트럼프의 선동적 발언, 비상계엄 사태를 둘러싼 국내 정치 갈등, 소셜 미디어의 비교·과시 문화까지 전부를 하나의 질문으로 엮는다. “우리는 지금, 진실 게임이 아니라 거짓말 게임을 하고 있는가?”

◇ ‘지위를 과시하는 세계’에서 벌어지는 연기…“정치·사회 갈등의 새로운 해석”

저자는 최근 정치 갈등과 사회적 분열의 배경을 ‘진실의 붕괴’가 아니라 ‘과시의 경쟁’으로 읽는다.

트럼프의 반복되는 거짓말, 정치인의 선언적 발언, 법원 앞에서 벌어진 충돌 등 격렬해 보이는 사건들도 ‘힘과 지위를 드러내기 위한 일종의 공연’으로 볼 수 있다는 것이다.

조무원은 단정한다.

“진실을 둘러싼 싸움은 끝이 없다. 우리가 서로에게 무엇을 보여 주려 하는지를 물을 때 새로운 정치학의 길이 열린다.”

그의 이론적 출발점은 인간이 타인의 시선을 의식하는 존재라는 점이다.

‘나는 진실하다’는 선언보다 ‘나는 무엇을 보여 줄까’를 고민하는 시대—그것이 저자가 말하는 ‘거짓말 게임’의 조건이다.

◇ 소셜 미디어와 비교·질투·멸시…“모두가 배우가 된 세계”

책은 오늘날 소셜 미디어를 “실패한 과시자들의 무대”로 규정한다.

SNS에 올리는 사진과 일상은 ‘가짜’는 아니지만 ‘있는 그대로의 진실’도 아닌 꾸며진 이미지다.

사람들은 경쟁적으로 ‘나’를 연출하며, 그 과정에서 비교·질투·멸시가 깊어진다.

저자는 그 원형을 18세기 루소의 삶에서 읽는다.

사교계에서 소외된 루소가 홀로 고독 속에서 자서전을 쓰며 세계의 음모를 상상했던 모습은, 오늘날 소셜 미디어에서 자신을 과시하지 못한 이들이 음모론과 극단적 공동체로 모여드는 현상과 겹쳐진다.

책은 루소의 ‘매력 경쟁’, 홉스의 ‘자연상태’를 새롭게 읽으며, 정치적 내전과 혐오 표현의 기원을 고전에서 찾는 독창적 관점을 제시한다.

◇ 진심보다 이미지, 사실보다 연기…새로운 ‘정치학의 키워드’로서 거짓말

조무원은 ‘거짓말’을 단순한 속임수가 아닌 ‘잠정적 진리’라고 설명한다.

사람들은 관계 속에서 끊임없이 자신을 만들고 고친다.

취업 면접에서의 포부, 조직 내에서의 ‘수평 문화’ 언급, 친구에게 건네는 사소한 칭찬까지—모두가 일정 부분 연기이자 연출이다.

문제는 이 연기가 ‘지위를 과시하는 경쟁’으로만 귀결될 때다.

저자는 “타인을 얕보거나 시기하는 구조 속에서는 어떤 개인도 자유로울 수 없다”고 말한다.

그렇다면 해법은 무엇인가?

책은 ‘진실 규명’보다 ‘동등한 만남의 조건’을 마련하는 우아한 거짓말을 강조한다.

서로의 연기를 인정하고, 그 연기를 통해 타인을 낙인찍지 않는 방식—저자가 제안하는 정치학의 핵심이다.

◇ 고전과 현대 정치학을 가로지르는 촘촘한 사유

‘거짓말 게임’은 루소·홉스·몽테스키외·마키아벨리·로크를 비롯해

베블런, 베버, 아렌트, 고프먼 등 근대 이후 정치·사회 이론을 폭넓게 다룬다.

저자는 이러한 사상가들의 개념을△정체성 정치△주목 경제△음모론△탈진실 정치△극장국가같은 현대 정치의 문제들과 대조하며 재해석한다.

특히 루소의 고독과 SNS의 과시 문화,홉스의 혐오 표현과 오늘날의 극단주의,베블런의 과시 소비와 ‘텍스트힙’ 같은 2020년대의 취향 과시는날카로운 연결 고리를 형성한다.

◇ “서로 다른 우리가 동등하게 만나는 좁은 길”…청년 세대를 위한 정치학

저자는 “모두가 서로를 비교하고 평가하는 시대에, 진실의 기준만으로는 정치적 갈등을 풀 수 없다”고 말한다.

그 대신, 다른 사람의 연기를 ‘부정’하거나 ‘폭로’하지 않고,일시적이지만 서로를 대등하게 만드는 장치—즉 거짓말 게임의 재구성을 제시한다.

‘거짓말 게임’은 젊은 세대가 매일 부딪히는질투, 불안, 인정투쟁, 과시 경쟁을정치철학의 언어로 해석하는 책이다.

“거짓말을 이해하는 것이야말로, 진정한 민주주의의 시작”이라는 메시지는오늘날 한국 사회의 정치적 피로감과도 깊게 연결된다.