3억7천만 년 전 탄생한 기관의 기원과 상징성 조명

예술·권력까지 확장된 ‘목’의 의미…존재론적 성찰을 이끄는 대중과학서

무용사에서 가장 비극적으로 회자되는 장면 가운데 하나는 1927년, 천재 무용가 이사도라 덩컨의 갑작스러운 죽음이다. 공연장 밖에서 스카프를 길게 두른 채 오픈카에 올라탄 그는 ‘나는 영광을 향해 간다’며 차에 몸을 실었다. 그러나 스카프 끝이 바퀴축에 감기면서 목이 졸렸고, 덩컨은 순식간에 사망했다. 인간 신체에서 가장 연약한 구조물 중 하나인 ‘목’이 어떤 의미를 지니는지 강렬하게 드러난 사건이었다.

△생존의 관문이자 치명적 약점…목이 드러내는 양면성

목은 의료현장에서 가장 손쓸 수 없는 부상 가운데 하나다. 척추가 끊어지면 심폐소생술도, 인공호흡기도, 약물 처치도 무의미해진다. 혈관·신경·기도·식도 같은 핵심 기관이 한곳에 몰려 있기 때문이다. 이러한 취약성은 인간만의 문제가 아니다. 맹수들이 사냥할 때 항상 목을 물어 일격을 가하는 이유도 여기에 있다.

그렇다면 생명체는 왜 이렇게 약한 구조를 몸에 지니게 되었을까.

△ 물속에서는 필요 없었던 기관, 육상으로 올라오며 탄생한 ‘목’

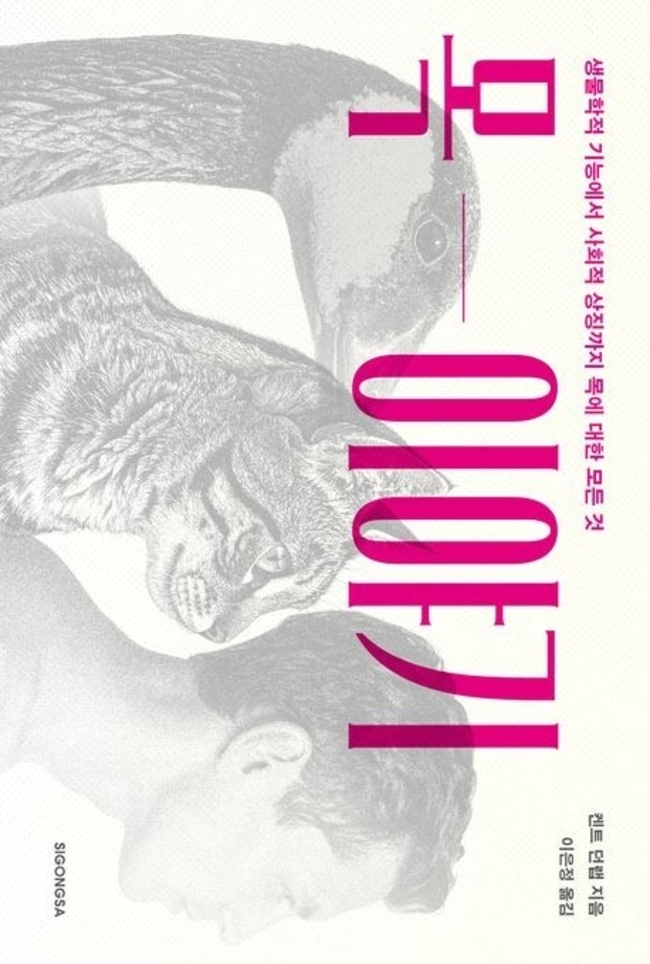

신간 ‘목 이야기’(시공사)에 따르면 목의 기원은 약 3억7천만 년 전, 생명체가 물에서 육지로 이동하던 시기에 등장했다. 물속에서는 빛이 멀리 뻗지 못해 목을 돌리는 감각기관이 필요 없었고, 몸 전체를 비틀어 방향을 바꾸는 것이 더 효율적이었다. 지금의 어류가 여전히 ‘목 없는 몸’으로 살아가는 이유다.

하지만 육지에서는 상황이 달라졌다. 빛이 먼 곳까지 도달하면서 먹잇감과 포식자를 최대한 빨리 포착해야 생존할 수 있었다. 목이라는 회전축을 가진 동물은 몸통을 움직이지 않고도 넓은 시야를 확보할 수 있었고, 이는 곧 생존의 결정적 이점이 되었다. 독수리가 비행 중 고개를 숙여 땅을 탐색하고, 올빼미가 믿기 어려운 각도로 목을 돌려 시야를 확보하는 것도 그 진화의 결과다.

△음식, 호흡, 면역…‘목’이 생명을 유지하는 방식

목은 단순히 머리와 몸을 잇는 관절이 아니다.

식도를 통해 영양을 들여보내고, 기도를 통해 산소를 운반하며, 림프샘에서는 외부 침입자를 막기 위한 면역작용이 활발히 일어난다.

작고 연약해 보이지만 이 좁은 공간 안에 생명 유지 기능이 모두 집중돼 있다.

△예술·권력·종교…목이 만들어 온 인간 문화의 또 다른 얼굴

미국 트리니티칼리지의 생물학자 캔트 던랩은 신간 ‘목 이야기’에서 목을 해부학적 관점에만 한정하지 않는다.

책은 예술과 권력의 역사 속에서 ‘목’이 어떻게 상징으로 기능했는지도 추적한다.

교수형과 참수 같은 처형 방식은 권력의 위계를 드러내는 극단적 도구였고, 반대로 예술가들은 목의 유연한 움직임을 인간 표현의 정점으로 끌어올렸다.

저자는 목을 ‘생명력과 취약성이 동시에 집약된 기관’이라고 정의한다. 생명체는 태어나고 번식하고 언젠가 소멸한다는 사실을 받아들이며 살아간다. 그래서 그는 목을 ‘삶의 조건을 응시하는 강력한 은유’라고 말한다.

저자는 이렇게 설명한다.

‘우리가 예술과 종교, 내면세계에서 끊임없이 의미를 찾으려는 이유는 존재의 조건을 받아들이기 위한 시도다. 생명력과 취약성이 가장 밀집된 목은 바로 이 삶의 역설을 상징하는 기관이다.’

△해부학을 넘어 ‘존재론적 사유’로 확장한 대중과학서

‘목 이야기’는 생물학, 진화론, 의학, 문화사, 예술사를 넘나드는 대중과학서다.

단순한 신체 구조 설명이 아니라△목은 왜 생겼는가△왜 인간과 동물에게 가장 치명적 부작용을 남기는가△어떻게 문화·종교·권력의 상징이 되었는가 등의 질문을 던지며 생명과 존재의 본질을 사유하도록 이끈다.