세종실록지리지·대동여지도 등 198점 공개…경상도지리지 600주년 조명

행정·통계·문학 아우른 조선 시대 공간 인식 재해석…촉각·수어 해설로 관람 편의 강화

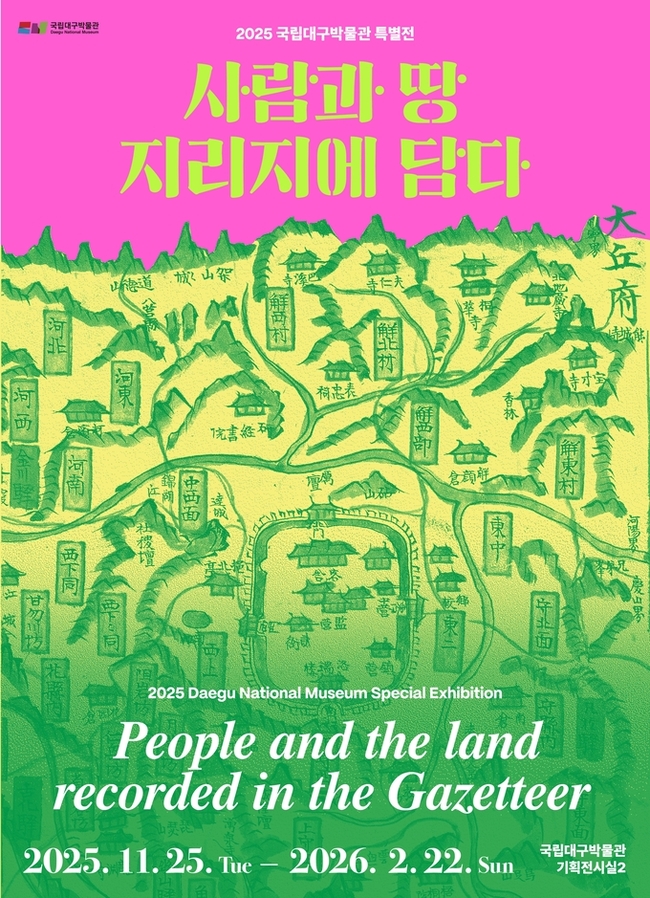

국립대구박물관이 조선시대 지리지를 전면에 내세운 특별전을 연다.

박물관은 2025년 11월 25일부터 2026년 2월 22일까지 기획전시실Ⅱ에서 특별전 ‘사람과 땅, 지리지에 담다’를 개최한다고 밝혔다. 관람료는 무료이며, 별도 예약 없이 일반 관람으로 진행된다.

이번 전시에는 조선시대 대표 지리지인 ‘세종실록지리지’를 비롯해 ‘대동여지도’, ‘신증동국여지승람’, ‘경상도지리지(모사본)’, ‘대구달성도’, ‘대구부읍지’등 87건 198점이 선보인다. 단순히 옛 책과 지도를 나열하는 데 그치지 않고, 지리지를 ‘자연’ ‘통계’ ‘지도’ ‘문학’의 네 갈래로 나누어 조선이 땅과 사람을 이해했던 방식을 입체적으로 보여주는 것이 특징이다.

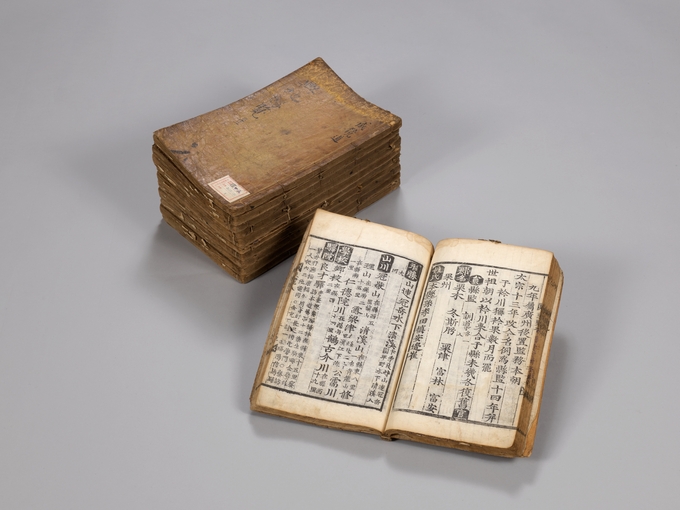

전시의 한 축은 ‘경상도지리지’ 편찬 600주년이다. 1425년에 만들어진 ‘경상도지리지’는 현존하는 가장 오래된 도 단위 지리지로, 경상도 전체의 산천·호구·토지·군사·풍속을 집대성한 기록이다. 조선 전기부터 경상감영이 자리 잡은 대구부는 영남의 행정·교통·문화 중심지였다. 영남대로를 따라 드나든 사람과 물자의 흐름, 각 고을의 사정을 모으고 정리하던 관청의 역할이 이번 전시 자료에 고스란히 담겨 있다.

국립대구박물관은 “2018년 국립중앙박물관 특별전 ‘지도예찬–조선지도 500년’ 이후, 지리지만을 전면에 내세운 전시는 이번이 처음”이라며 “지리지를 조선시대의 ‘총체적 데이터베이스’이자 ‘문화 백과사전’으로 조명하고자 했다”고 기획 의도를 밝혔다.

조선은 건국 초기부터 국가 운영에 필요한 정보를 지리지라는 형식으로 체계화했다. 산줄기와 물길, 토지와 특산물, 인구와 군사, 고적과 인물까지 한 지역에 관한 거의 모든 정보가 한 권에 묶였다. 이 때문에 지리지는 행정 문서이면서 동시에 생활사 자료로, 오늘날로 치면 통계 연감·지리 교과서·문화 인문지도가 한데 엮인 기록이라 할 수 있다.

전시는 네 부분으로 구성된다. 1부 ‘사람과 땅’에서는 세종이 편찬을 명한 ‘세종실록지리지’와 문학·지리 정보가 결합된 ‘신증동국여지승람’등을 통해 지리지의 기원과 변화를 살핀다. 조선이 땅을 어떤 눈으로 바라보고 기록했는지, 초기 형식이 어떻게 굳어졌는지 한눈에 볼 수 있는 대목이다.

2부 ‘숫자로 보는 국가’는 지리지에 담긴 인구·토지·군사 정보에 주목한다. 면과 호, 결수와 군사 수효 같은 숫자는 세금을 걷고 군역을 부과하고 재난에 대응하는 국가 운영의 기반이었다. 전시는 지리지를 통해 조선이 어떤 통계 감각을 가졌는지, 숫자를 통해 나라를 관리했던 방식을 보여준다.

3부 ‘지리지의 단짝, 지도’는 글로 기록된 지리가 지도와 결합하는 과정을 다룬다. 지도 제작 기술의 발달과 함께 텍스트 위주였던 정보가 어떻게 시각화되었는지, 고산자 김정호가 ‘동여도지’·‘대동여지도’·‘동여도’등을 통해 전국의 지리지 정보를 하나의 지식 체계로 재편해 나간 과정을 조명한다. 책장을 넘기며 보던 땅이 한눈에 펼쳐지는 장면을 통해, 조선 후기 공간 인식의 변화를 느낄 수 있도록 구성했다.

4부 ‘사람과 삶의 흔적’에서는 지리지 속 시문, 인물, 고적에 관한 기록을 통해 한 지역의 기억과 정체성을 들여다본다. 어느 고을 출신 문인이 남긴 시구, 사라진 누정과 옛 성터의 기록 등은 지리지가 행정 문서를 넘어 인문학 자료로 기능했음을 보여준다. 관람객은 지도 한 장, 지리지 한 대목 뒤에 서 있던 이름 없는 생활자들을 떠올리게 된다.

전시 연계 행사도 마련됐다. 12월 18일에는 특별 강연 ‘지리지의 나라, 조선’이 열리고, 12월 10일과 2026년 1월 14일, 2월 11일에는 학예연구사가 직접 전시를 설명하는 ‘큐레이터와의 대화’가 진행된다. 세부 일정은 국립대구박물관 누리집에서 확인할 수 있다.

관람 약자를 위한 배려도 눈에 띈다. 전시실 입구에는 촉각 체험물이 비치되어 있고, 주요 전시품 10점을 선정해 수어 해설 영상을 제공한다. 손으로 만지고 눈과 귀로 함께 느끼며 지리지와 지도를 이해할 수 있도록 한 구성이다.

국립대구박물관은 “지리지는 땅의 모습과 그 땅에 사는 사람들의 이야기를 함께 담은 기록”이라며 “선조들이 남긴 다양한 지리지와 지도를 통해 조선이 어떻게 나라를 다스리고, 삶의 터전을 바라보았는지 돌아보는 계기가 되기를 바란다”고 전했다.